仮想マシンモニタXenの特徴:1日5分のXen理解

ここでは、仮想マシンモニタ「Xen」を取り上げ、その特徴を見ていくことにしましょう。

本記事は、オープンソースマガジン2006年3月号 第1特集「仮想マシンモニタXen 3.0を使ってみよう」のパート1「仮想マシンとは何か?」を再構成したものです。以下のように3回に分けて掲載を予定しています。

- 第1回 仮想マシンとは何か?

- 第2回 仮想マシンモニタXenの特徴(本記事)

- 第3回 Xen導入のメリットと課題(12月17日掲載予定)

仮想マシンモニタXenの特徴

先日リリースされた最新版のXen 3.0を取り上げ、その特徴を見ていくことにしましょう。Xenは複数の仮想マシン環境を作り、それらをスケジューリングします。Xenでは、仮想マシン環境一つ一つをドメインと呼んでいます。

準仮想化(paravirtualization)

Xenはハードウェアの準仮想化という実装手法を標準採用しています。実在のハードウェアを完全にエミュレートする代わりに、仮想マシン環境を実現するのに都合の良い仮想的なハードウェアを再定義するのです。この仮想ハードウェアは、実在のハードウェアに良く似ていますが、操作をするためにはハイパーバイザコール*を呼び出す必要があります。Xenはこのハイパーバイザコールの要求に応じて、仮想マシン環境に変更を加えます。

この準仮想化という手法は、Xenの上で動作させるゲストOSに手を加えることを要求します。つまり、ゲストOSをXen仮想ハードウェア上に移植しなければなりません。この方法はあらゆるOSに適用できるわけではないためデメリットといえます。しかし、大きなメリットもあります。エミュレーションのオーバーヘッドを最小限に抑えることができるため、性能面で大きなアドバンテージを得られるのです。

ハードウェアを完全にエミュレートするには、OSからハードウェアやCPUに対し発行された要求を分析し、本来やりたかったことを推測し、実際の処理を実行する必要があります。一方、準仮想化の環境では、ゲストOSはXenに対して本来やりたいことを直接要求できるため、処理を単純化できます。

完全仮想化(full virtualization)

Xenはハードウェアの完全仮想化機能も提供しています。この機能を利用すると、実ハードウェア用に用意されたOSをそのままXen上で動作させることが可能となります。ただし、完全仮想化機能を利用するためには、VT対応のIntel CPU上でXenを動かす必要があります*。

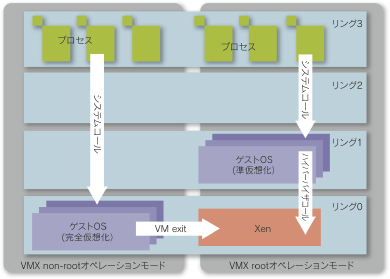

この完全仮想化機能が提供する仮想マシン環境内のOSは、自分では特権モードで動作しており完全に物理ハードウェアを支配していると思っています。しかし、実際には特殊なモード*の中で、OSは動作させられています(図3)。

OSが仮想ハードウェアを制御する命令を実行したとき、CPUはそれを検出し、例外のようなものが発生してXenに制御を渡します*。制御を渡されたXenは、OSが行おうとした処理を分析し、仮想ハードウェアの動作をエミュレートします。

完全仮想化の環境は、準仮想化方式に比べると、エミュレーションのためのコストが大きくなります。しかし、ソースコードに手を入れることのできないWindowsなどのOSも動かせることは、大きなメリットです。Part 3では、VT対応CPUを塔載したマシンを利用して、実際に完全仮想化されたマシン環境でWindowsを動かす実験をお見せしたいと思います。

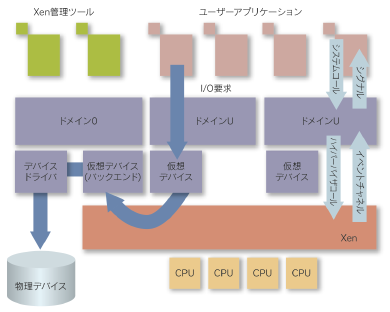

デバイスドライバのモデル

Xen自体は、デバイスドライバを持ちません。Xenの上で複数のドメインが動作しますが、そのうちの1つに特別な役目を担わせ、そのドメインをドメイン0と呼びます(図4)。

Xen 3.0.0では、ドメイン0で動かすことのできるOSはLinux 2.6カーネルだけです*。Xenの仕組みでは、物理デバイス制御とXenのマネジメント機能を、このドメイン0上のLinuxカーネルに任せています*。

これは非常にうまい実装方針です。Xen本体の構造を単純化することに加え、新しい各種デバイスへの追従はLinuxカーネルに任せておけば良いからです*。

つまり、Linuxが動作するハードウェアなら、どこでもXenを動作させることができます*。現在のx86版Solarisは動作するハードウェアが非常に限られていますが、Xen上のドメインUとしてSolarisが動作すれば、ほとんどすべてのPCサーバでSolarisを利用できることを意味します。

参考までに、VMware ESX ServerもXenと同じ仮想マシンモニタ構成を取っています。ただし、Xenとは違ってすべてのデバイスドライバをVMwareの配下で管理しています。ゲストOSからのI/O処理依頼は、すべてVMwareが代行処理することになるため、利用時には、 VMware ESX Serverがサポートするハードウェアであるか否かに注意を払う必要があるでしょう。

オープンソース

仮想マシンモニタXenはオープンソースとして開発されています。これも非常に大きな特徴です。開発を進めるために、Linuxカーネルのコードや、 CPUエミュレータQEMUのコードなど、ライセンスがGPLであるオープンソースソフトウェアの成果もどんどん流用しています。ケンブリッジ大学のIan Prattがプロジェクトリーダーを務めており、開発は非常に活発で、参加したい人はどなたでも参加可能です。

こちらのURLにはさまざまな情報が置かれています。Xenのソースコードおよびバイナリコード、各種ドキュメント、FAQが入手可能で、メーリングリストへの参加方法も記されています。

準仮想化技術というオーバーヘッドの少ない仮想化技術が可能となった背景として、オープンソースの普及は大きな要因になっています。準仮想化技術を導入するには、その上で動作させるOSのソースコードを入手し、変更する必要があるからです。オープンソースOSであるLinuxや、BSD系UNIXとXenの登場の間には、切っても切れない関係があるといえるでしょう。XenとオープンソースOSは、今後も互いに影響を与え合いながら、成長していくと思われます。

それ以外の特徴

Xenが提供する仮想マシン環境はマルチプロセッサに対応しているので、仮想マシン環境(ドメイン)の中で、マルチプロセッサ対応のOSを動かすことができます。現在IA-32用Xenでは32CPUまで対応しています。また、各仮想マシン環境(ドメイン)に対する資源割り当て量を動的に変更できます(現在は、CPU時間とメモリ量のみ制御できる)。

このほか、物理マシンの間で仮想マシン環境(ドメイン)を移動できます。ドメイン内で動作しているOSは、移動したことにほとんど気がつかないでしょう。この機能を利用すると、物理マシン間にまたがった負荷分散や、OSを無停止のまま物理マシンを交換したりすることが可能となります。

このページで出てきた専門用語

ハイパーバイザコール

hypervisor call。プロセスがLinuxに要求を出すときに呼び出すシステムコールのようなもの。

VT対応のIntel CPU上でXenを動かす必要があります

Xen 3.0では、マイナーバージョンアップでAMDのSVM(Secure Virtual Machine)にも対応する予定。これは、開発コードPacificaで知られていた機能で、これによって、AMD CPU上でも完全仮想化機能を利用できるようになる。

特殊なモード

x86では、VMXオペレーションモードと呼ばれるリングプロテクションと直交する新しいCPUモードが導入された。リング0(特権モード)であっても、VMX non-rootオペレーションモードでは、特権命令の利用などに制限が加わる。

Xenに制御を渡します

Xenは、VMX rootオペレーションモードで動作する。特権命令の利用などに制限はない。

ドメイン0で動かすことのできるOSはLinux 2.6カーネルだけです

原理的には、ドメイン0を、Linuxカーネル以外のOSと交換することも可能。実際、Xen 2.0では、BSD系のOSをドメイン0として動作させた実績がある。

ドメイン0上のLinuxカーネルに任せています

特権的な処理を一手に引き受けるため、特権ドメインと呼ぶこともある。

各種デバイスへの追従はLinuxカーネルに任せておけば良いからです

もちろん、NetBSDのカーネルでも良い。

どこでもXenを動作させることができます

Xen 3.0では、IA-32/EM64T/AMD64アーキテクチャーのCPUが搭載されたハードウェアに限られているが、現在ほかのCPUへも移植が進んでいる。

関連記事

仮想マシンとは何か?

仮想マシンとは何か?

2005年12月5日に仮想マシンモニタXen 3.0がリリースされました。読者の中には、すでに利用されている方もいるのはないでしょうか? 2004年ごろから仮想化環境はホットな話題です。 MicrosoftによるVirtual PCの買収、無償利用できるVMware Playerの登場など、仮想化というトピックに大きな話題集まっているのでご存じの方も多いしょう。本稿では、まず仮想マシン環境とは何であるのかを説明します。仮想マシンモニタとはどういうもので、Xenを使うと何ができるのかを眺めてみましょう。- 「Xenは間違いなく仮想化の主流に」――VAリナックス

オープンソースの仮想化エンジン「Xen」。今後の開発方針を決めるXen Summitが1月に開催された。そこでは何が話し合われたのか? 現状のXenが抱える機能的な問題点などを含め、同Summitに参加したVAリナックスの山幡為佐久氏に話を聞いた。 - Linux仮想化をめぐりXenとVMwareの対立

「Vistaに搭載されることになった機能は膨大な数に上るようだが、Linuxはその多くをすでに提供している」(クローハートマン氏)。XenSourceとMSの提携は、仮想化にどう作用していくのだろうか。 - 拡大する市場に向けて投入、Xenベースの仮想化ソフト新版

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- SMBC日興証券が「パスキー」で口座乗っ取り対策 約5カ月で実現したのはなぜ?

- 初期侵入口は“またVPN” 日本医大武蔵小杉病院にランサムウェア攻撃

- 生成AIの記憶機能を悪用して特定企業を優遇 50件超の事例を確認

- 悪いのは本当にVPN? 日本医科大武蔵小杉病院のランサムウェア事件をダークWebから解明

- 日本IBMのAI戦略“3つの柱” 「制御できるAI」でレガシー資産をモダナイズ

- 「2027年1月12日」は運命の日? サポート切れOSを使い続ける会社の末路

- 人材水準を4段階で評価 「サイバー人材フレームワーク」案の意見公募を開始

- 「英数・記号の混在」はもう古い NISTがパスワードポリシーの要件を刷新

- 「AI前提」の国家戦略と「思考停止」の現場 大半の企業で“何も起きない”未来を予見

- 富士通、ソブリンAIサーバを国内製造開始 自社開発プロセッサー搭載版も

図3 準仮想化と完全仮想化

図3 準仮想化と完全仮想化 図4 Xenのモデル

図4 Xenのモデル