Oracle GRID Center初の成果は意外にもIBM

Oracle GRID Centerから生まれた最初の成果は、意外にもIBMだった。System pとOracleの組み合わせは、16CPUまでの拡張性と、仮想化機能によって動的にCPUを追加していける柔軟性を提供することが実証された。

「Oracle GRID Center」から生まれた最初の成果は、サンのソリューションでもなければ、ヒューレット・パッカードのそれでもなかった。

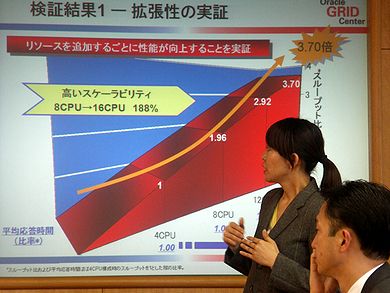

日本オラクルと日本アイ・ビー・エムは2月8日、IBM System pサーバのLinux環境とOracle Database 10gの組み合わせが、16CPUまでの拡張性と、仮想化機能によって動的にCPUを追加していける柔軟性を提供することが実証されたと発表した。

昨年11月、日本オラクルがぶち上げたOracle GRID Centerには7社のサーバベンダーを含む、計14社のパートナーが参画し、Oracle Database 10gのグリッド技術と各社のサーバやストレージなどを組み合わせたビジネスソリューションの共同検証を2社間で進めている。どのような検証を行うかは、パートナーごとに異なるが、具体的な成果として発表されたのは今回が初めてだ。

日本オラクルのシステム製品統括本部で営業推進部長を務める杉崎正之氏は、「企業の基幹業務では、増大する負荷に対応する拡張性と、それを実現するときの柔軟性が求められているが、System pとの組み合わせでは難なく16CPUまでスケールできたし、仮想化機能を活用してOSやデータベースを止めることなく、CPUを動的に追加することができた」と杉崎氏。

さらにOSとして、自社のAIXではなく、RedHat Enterprise Linuxを使って検証したのも注目に値する。これまでLinuxといえば、小さなサーバをたくさん接続する、スケールアウトが常識的な使われ方で、大規模なSMP構成での実績は限られていた。

「System pとOracleであれば、Linuxでも安心して大規模なSMP環境を構築・運用することができる」と杉崎氏。

日本IBMでSystem p事業部を統括する武藤和博事業部長は、「最終的にAIXとLinuxのどちらを採用するかは顧客の選択だが、ほとんどの顧客はオープンなLinuxを選択肢として検討する」と話す。

メインフレーム譲りの仮想化技術

System pサーバには、AIXという自前のUNIX環境がある。IBMはPowerプロセッサとAIXに継続的な投資を行ってきており、最新のPower5+とAIX 5Lの組み合わせでは、1つの物理的なプロセッサを最大10の論理区画に分割し、負荷に応じてCPU資源をアプリケーションに対して動的に割り振ることができるという。

Linuxでは、AIXほどのきめ細かなマイクロパーティショニングはサポートしないものの、1つの筐体内で複数OSを稼働させ、さらにそれぞれの論理区画に対して、需要に応じて動的に資源の再配置を行うことができる。

今回の検証では、こうしたSystem pの仮想化機能を活用し、負荷が増大しても、OSやデータベースを止めることなく、CPUを追加し、拡張できることを確認している。

日本オラクルと日本IBMでは、今後もOracle GRID CenterにおいてSystem pサーバの仮想化性能検証を進めるという。論理的なマシンを複数接続してRAC(Real Application Clusters)を構成した場合の性能検証、つまりスケールアウトの性能検証を3月までに終えるほか、さらにOracle Fusion Miidlewareを組み合わせた性能検証を4月までに終え、事前検証済みの最適構成やその運用・構築手法のベストプラクティスを両社共通の顧客に提供していきたいとしている。

なお、両社は3月2日に都内で開催される「IBM/Oracle Technology & Solution Day 2007」で最新の検証結果を紹介するという。IBMとOracleが共同でイベントを開催するのは日本はもちろん、グローバルでも初めてという。

関連記事

日本オラクルが世界最大級のグリッドセンター開設、その狙いは?

日本オラクルが世界最大級のグリッドセンター開設、その狙いは?

日本オラクルが、世界最大級のグリッドセンターを開設した。グリッド技術に精通した技術者やインテグレーターを増やさなければ、顧客企業のニーズにこたえきれない、という同社の事情が背景にありそうだ。 No.1 UNIXベンダーのIBM、「価格性能」と「仮想化」で顧客に価値を

No.1 UNIXベンダーのIBM、「価格性能」と「仮想化」で顧客に価値を

IBMは、価格性能と仮想化技術によってナンバーワンのUNIXサーバベンダーのシェアトップに躍り出た。「SPARC/Solarisの人気に陰りが見えるし、日本以外の地域ではItaniumに勢いはない」とSystem pのGM、マウリ氏は話す。- 「仮想化」こそ次のフロンティア──メインフレーム譲りの高信頼で一歩抜け出すIBM System p

- メインフレーム譲りの仮想化や信頼性で企業システムを変革するIBM System p

- シャラポワのショットの軌跡も――全米オープンサイトを支えるIBMの仮想化技術

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 住信SBIネット銀行、勘定系システムのクラウド移行にDatadogを採用

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?

- なぜ、投資対効果が不透明でもAIに投資し続けるのか? 調査が明かす「皮肉な現実」

Oracle GRID Centerから生まれた最初の成果を発表する日本IBMの武藤和博System p事業部長

Oracle GRID Centerから生まれた最初の成果を発表する日本IBMの武藤和博System p事業部長 拡張性の性能検証は、Spring FrameworkのJ2EEサンプルアプリケーション「JPetStore」を利用した。特別なチューニングを必要とせず、難なくほぼリニアな性能向上が実現した

拡張性の性能検証は、Spring FrameworkのJ2EEサンプルアプリケーション「JPetStore」を利用した。特別なチューニングを必要とせず、難なくほぼリニアな性能向上が実現した