データセンターのシステムパッケージングに対する発想の転換:Architecture for Modular Data Centers

データセンターの構築、管理、増築にコンテナを利用するという方法は、本当に夢物語なのだろうか? 本稿では、ほかに類を見ない粒度でのシステムの導入/展開/管理を3回に分けて考察する。今回は、今日のデータセンターのトレンドとその課題について考える。

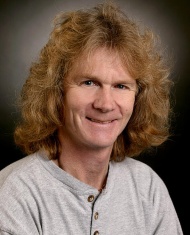

本稿で紹介する論文「Architecture for Modular Data Centers」は、ジェームズ・ハミルトン氏が2007年1月に発表した、コンテナデータセンターの優位性を示すものです。同氏は、2008年12月まで、Microsoftにおけるデータセンターアーキテクチャの責任者として従事し、その後、Amazonの役員に就任した人物です。移籍の後も、AFCOMやGoogle Data Center Summitで講演するなど、未来のデータセンター像を模索するアーキテクトたちに、有益な情報を提供しています。

論文自体が約3年前のものであるため、紹介されている事例や登場する社名が当時のものとなりますが、ここで述べられている基本的な概念は、いま、まさに、GoogleやAmazon、そしてMicrosoftなどが取り組んでいる課題を示しており、ハミルトン氏の実践に裏付けられた洞察力には敬服するばかりです。論文ですので、表現などが少々固いところもありますが、コンテナをマイクロモジュールと捉える、最先端テクノロコジーを解説するバイブルとして、ごらんいただければ幸いです。

なお、同論文は長文となりますので、可読性を考慮して、3分割した形でお届けします。それぞれの回では、「データセンターのトレンド」「コンテナ内にマクロモジュールを配置したサーバシステムの構築」「事例、および設計面での特徴と課題」を紹介しています。また、論文で参照されている文献については、最後にまとめて紹介しますので、文中ではポインタを示すにとどめています。

データセンターにおけるメインフレームクラスのシステム――つまり高品質のシステム――が、低コストで信頼性も高くない、多数の汎用コンポーネントに急速に置き換わっている。これらの汎用品で構成されるクラスタは、従来のシステムと比べて安価だが、発熱と電力密度という、新たな管理コストが発生する可能性がある。

本稿では、標準的な搬送用コンテナ内にマクロモジュールを配置したサーバシステムの構築と、管理/リサイクルを最適化するための、データセンターアーキテクチャの導入について提案する。

1:はじめに

インターネットスケールのサービスを、汎用のコンピューティングクラスタで構築するのは、これまでになく容易になってきており、その普及率が高まっている。そして、このトレンドを消費者サイドから促進しているのは、オンプレミスのアプリケーションのSaaSプロバイダーへの移行、商用HPC利用の増加、メガスケールの消費者サービスの登場だ。

こうしたトレンドを推進しているもう1つの要因は、世界規模でサービスを提供する際に生じる信頼性の向上とダウンタイムの低減への要求である。きわめて信頼性の高いハードウェアでもファイブナイン(99.999%)の可用性を実現するのは困難であるため、冗長性のあるクラスタを使う必要がある。

効率よく実行され、冗長性クラスタのフェイルオーバーを内側に取り込むようにソフトウェアが記述されていれば、クラスタのビルディングブロックとしてそれほど信頼性の高くない安価なハードウェアコンポーネントを利用しても、サービスの全体的な信頼性には悪影響を及ぼさない。

だがこうしたシステムは、設計上のテクニカルな、あるいは非テクニカルな問題を新たにもたらした。テクニカルな問題としては、電力消費量や熱密度の制約、通信の遅延のほか、大規模サーバファームでの効率的な管理と障害対策がある。

一方、少数の大規模なデータセンターを構築するという現在の傾向が、非テクニカルな問題を生んでいる。データセンターのロケーションに関する社会的/政治的な制約、さらには税制や経済的な要因などである。これらすべての要因が、集中化を前提とした大型データセンターモデルの魅力を減退させている。その一方で、地域ごとに配置される、多数の小規模データセンターというモデルが優位性を証明していくことになるだろう。

本稿では、こうしたテクニカルな問題と非テクニカルな課題に対処するために、これまでとは異なる粒度でのシステムの導入/展開/管理を提案する。以下では、データセンターの構築、管理、増築にフル実装した搬送用コンテナを利用することを提案する。そして、その流れの中で、システムパッケージングに対する発想の転換を提唱していく。システムパッケージングにおけるこの抜本的改革は、けた違いのコスト削減を実現し、迅速な実装とアップグレードを実現すると主張したい。

2:汎用品によるデータセンターが成長を加速する

今日、世界全体で急激な勢いでデータセンターが新設されており、そのシステム集積度も上昇している。この成長を促進させている3つの主な要因は、1)大規模スケールSaaSプロバイダーの増化、2)商用HPCの重要性の増大、そして、3)インターネットおよびオンライン広告モデルの成功によって加速する、オンライン消費者サービスの急激な成長である。

2-1:Software as a Service(SaaS)

競争力のあるサービスビジネスを構築できるかどうかは、サービスの提供コストに懸かっている。SaaSモデルとパッケージソフトウェアとの違いの1つはそこにある。SaaSモデルのサービスユニットを販売するコストは、物理資産に支えられた現実のものだが、パッケージ製品を販売するための費用は、ある臨界点を超えるとゼロに近づく。

SaaSの場合、顧客が購入するのは、ソリューションを実装するソフトウェアと、ソフトウェアのホストとして機能するハードウェアだけではなく、ハードウェアに場所を提供するデータセンター、データセンターとシステムを管理する要員、そしてユーザーをサポートするスタッフなどになる。SaaSの費用が、ビジネスの成長に対応する予測可能な運営コストであり、前金で支払う固定費ではない点が、顧客に訴求する。現在、自社で給与計算を行う企業がほとんど存在しないように、数多くの企業が内部システムをSaaSモデルへと移行している。IDCの予測によると、SaaSは25%の複合年間成長率で成長するという。

2-2:商用HPC

あらゆる業種の企業が、コンピューティング費用の急激な低下を有効に利用し、ITを利用して顧客理解とコスト管理、さらなる付加価値の獲得を行っている。そうした企業の代表といえるWal-MartやCharles Schwabなどは、以前からコストの削減とサービスの改善のためにソフトウェアシステムを利用してきた。そして、サーバサイドのコンピューティング費用が低下するにつれ、より多くの企業がそうしたテクノロジーとテクニックを採用している[2][15]。

2-3:オンライン消費者サービス

Googleは、大規模な汎用システムリソースの代表的な購買者であり、大規模導入の第一人者でもある。Googleの2002年9月のリポートによると、同社は6カ所のデータセンターに1万5000台のサーバを保有していた[8]。スティーブン・アーノルド氏の2005年のリポートでは、15カ所のデータセンターに10万台以上のシステムを持つまでに成長したとされる[1]。

最新の推測値では、世界に分散する30カ所以上のデータセンターで、50万台以上のシステムを運用しているといわれている。この規模になると、インフラのコストは膨大になる。導入/展開/管理にかかわるコストにわずかな変更があるだけで、全体コストに大きな影響を与えることになるだろう。

これらのクラスタのビルディングブロックを構成する各システムの購入コストは、1000〜3000ドルとかなり低い。主要なコストは、搬送や、パッケージング、ディプロイメント、ハウジング、電力、冷却、移動、修繕といったものになる。次項で提案する構造的な変革は、こうした“そのほかの”コストの管理を目的としている。

Contributor

監修:光安正年

九州電力株式会社情報通信部に在籍後、九電子会社の役員を経て株式会社インフォテック アドバイザリーを設立、代表取締役に就任。同社では、電気通信事業や情報通信技術などにかかわる調査・研究や、人材育成のアドバイザーなど幅広いコンサルティング業務を展開している。

翻訳協力:鵜澤幹夫

Windows ServerおよびAzure、Hadoopを専門とする、翻訳家でありコンサルタント。wipseの事務局長を務め、Azure User GroupのJapanローカルグループをホストしている。ブログは「Agile Cat」

関連記事

全方位から検証するコンテナデータセンターの優位性

全方位から検証するコンテナデータセンターの優位性

データセンターの構築、管理、増築にフル実装した搬送用コンテナを利用するという提案は、果たして賢者の選択なのだろうか? 本稿では、さまざまな角度からコンテナデータセンターの真の姿を明らかにしていく。- サン、コンテナ型データセンター「Sun MD」の国内販売を開始

Sun Microsystemsが今年1月に発表したコンテナ型データセンター「Sun Modular Datacenter」の国内販売が10月1日に決まった。コンテナ型データセンターの市場がいよいよ動き始める。 - SGIのDNAはデータセンターに根付くか

日本SGIは、データセンターサーバ事業への進出を発表。Rackableによる買収を経た新生米SGIが生み出したCloudRackなどを携え、新たな勝負を開始する。  無能なITマネジャーと呼ばれないためのキーワードは「PUE」

無能なITマネジャーと呼ばれないためのキーワードは「PUE」

グリーンITが叫ばれる中、サーバの消費電力に目がいってしまうITマネジャーは筋が悪いといわざるを得ない。エネルギーコストをどう削減するかを考えるに当たって、圧倒的な電力効率を持つモバイルデータセンターがHPからリリースされた。その秘密に迫ってみたい。 Sun、輸送コンテナ型データセンターを投入

Sun、輸送コンテナ型データセンターを投入

米Sun Microsystemsは、輸送用コンテナにデータセンター機能を組み込んだ「Project Blackbox」の名称を変更し、製造、医療、通信分野の企業向けに提供を開始した。 今年最大の関心事は「電力」「冷却」:氷、コンテナ、液体冷却――エネルギー最適化への果てしない道

今年最大の関心事は「電力」「冷却」:氷、コンテナ、液体冷却――エネルギー最適化への果てしない道

データセンターにおけるエネルギーの最適化が叫ばれる中、管理者は日々頭を悩ませている。夜中に氷を作って日中の冷却に用いるなど、各企業のさまざまなアプローチを探る。 目指せ電力消費削減:「冷却」から考えるグリーンIT

目指せ電力消費削減:「冷却」から考えるグリーンIT

サーバコンピュータをはじめとするハードウェアの進化は、性能の向上の一方、今日のデータセンターに多くの課題をもたらした。中でも深刻なのが発熱を抑える「冷却」に関する課題だ。 今年最大の関心事は「電力」「冷却」:氷、コンテナ、液体冷却――エネルギー最適化への果てしない道

今年最大の関心事は「電力」「冷却」:氷、コンテナ、液体冷却――エネルギー最適化への果てしない道

データセンターにおけるエネルギーの最適化が叫ばれる中、管理者は日々頭を悩ませている。夜中に氷を作って日中の冷却に用いるなど、各企業のさまざまなアプローチを探る。 サン、輸送可能なDC“ブラックボックス”を披露

サン、輸送可能なDC“ブラックボックス”を披露

サン・マイクロシステムズは、輸送用コンテナにデータセンター機能を組み込んだ「Project Blackbox」を披露。システムを1度構築してさまざまな場所に運んで使うことができ、従来のデータセンターに比べて設置スペースが10分の1で済むのが特徴だ。- “冷却不要”のデータセンター実現へ

冷却設備を必要とせず、消費電力を大幅に削減できるデータセンターが将来実現する可能性があるか? の問いに、全員一致で「イエス」と答えたという。

関連リンク

content on this article is licensed under a Creative Commons License.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意

- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御

- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散

- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

ジェームズ・ハミルトン氏

ジェームズ・ハミルトン氏