「ディスラプター」を見たことがありますか? DX物語:IT革命 2.0〜DX動向調査からインサイトを探る

今回は、デジタルトランスフォーメーション(DX)を語る上でたびたび登場する「ディスラプター」(破壊的イノベーター)の由来についての閑話です。というのも、GAFAやTech系の秀才たちは「子どものころにSFの名著『スターキング』を読んでいた方が多いのでは」と思えるからです。

本連載では、筆者らが実施した調査(注1)を基に日本企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)の現在地をさぐってきました。第10回の今回は少し視点を変え、「ディスラプター」の本質を考えてみたいと思います。

筆者紹介:清水 博(しみず ひろし)

デル株式会社 執行役員 戦略担当

早稲田大学、オクラホマ市大学でMBA(経営学修士)修了。

横河ヒューレット・パッカード入社後、日本ヒューレット・パッカードに約20年間在籍し、国内と海外(シンガポール、タイ、フランス、本社出向)においてセールス&マーケティング業務に携わり、アジア太平洋本部のダイレクターを歴任する。2015年、デルに入社。パートナーの立ち上げに関わるマーケティングを手掛けた後、日本法人として全社のマーケティングを統括。中堅企業をターゲットにしたビジネス統括し、グローバルナンバーワン部門として表彰される。アジア太平洋地区管理職でトップ1%のエクセレンスリーダーに選出される。産学連携活動としてリカレント教育を実施し、近畿大学とCIO養成講座、関西学院とミニMBAコースを主宰する。

著書に「ひとり情シス」(東洋経済新報社)がある。Amazonの「IT・情報社会」カテゴリーでベストセラー。この他、ZDNet Japanで「ひとり情シスの本当のところ」を連載。ハフポストでブログ連載中。

・Twitter: 清水 博(情報産業)@Hiroshi_Dell

・Facebook:Dx動向調査&ひとり情シス

注1:「DX動向調査」(調査期間:2019年12月1〜31日、調査対象:従業員数1000人以上の企業、調査方法:オンラインアンケート、有効回答数:479件)。

日本企業に「PoC貧乏」が多いのは、余裕があるから?

デジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉が広がる中で、破壊的イノベーターやディスラプターなどの言葉を耳にするようになりました。特に、マイケル・ウェイドら著『対デジタル・ディスラプター戦略」(日本経済新聞社、2017年)で概念がより明確になってきたと言えます。

いつ来襲してくるか分からないディスラプターを迎撃できるように地力を付けていく、もしくは自分たち自身がディスラプターとなって新たなマーケットに浸食して破壊的成長を実現することは、誰もが理論的には理解していることと思います。

しかしながら、先の記事「『PoC貧乏』の実態調査で明らかに 5年前にDXをスタートした企業の65%が『まだPoC未満』」で報告したように、筆者には「PoC(概念検証)やデジタルを評価する段階に滞留している企業が多いのは何でだろう?」という疑問が常にあります。

この疑問への答えとして「ITリテラシーやリーダーシップが障壁になってデジタル化を推進できないためである」という考えは、ある程度正しいのでしょう。しかし筆者は「本当にそれだけなのか?」とも思うのです。

「いやぁ、ウチはデジタル化がまだまだなんですよ!」と語る上場企業の重役の方もいらっしゃいます。実はその企業は歴史ある名門企業な上に、史上最高益を記録していたり、学生が挙げる就職希望先企業ランキングでも上位の企業だったりします。長い歴史の中で何度も困難を乗り越えてきた名門企業の場合は、資本やビジネスモデルを含め、存続し続けるだけの底力があるので、自然体で余裕を感じるのかもしれません。

『スターキング』のディスラプターとDXのデジタルディスラプター

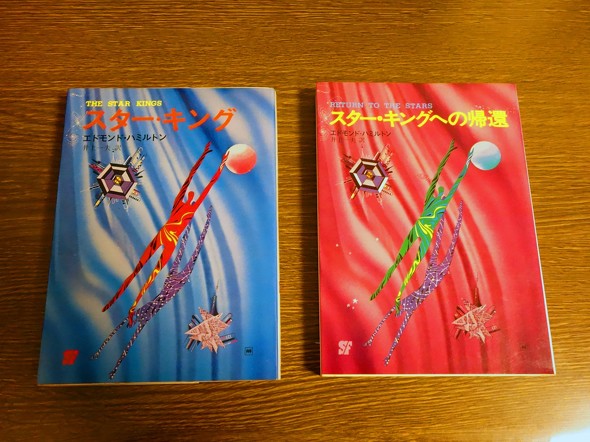

さて、ディスラプターが永遠に襲ってこなければいいのですが、それでもディスラプターの真の意味は知っておく方がよいと思います。この連載でも自分の蔵書を紹介させてもらうほどの本好きの筆者は、小中学校の頃はSF小説マニアでした。その中でも『スターキング』は印象に残る物語です。

今でも実家には、1973年の初版本が残っています。この本の最終章にディスラプターが登場するのです。中学生のとき、寒い夜に「どてら」を着て電気ストーブに当たり、ドキドキしながら読んだものでした。筆者は多感な青年期に、ディスラプターの破壊力の恐ろしさを感じました。だからといって、自分がディラプターに対して強力な対抗力があるとは思いません。ただ、『スターキング』を読んでおられない方にも、その時の雰囲気を感じてもらいたいと思います。

『スターキング』著書のエドモンド・ハミルトンは、SF作家としては革新的な空想力を持っていていました。瞬間的な物質移動、タイムパトロール、未来からの侵略者、宇宙帝国とその崩壊、破滅など、宇宙を扱うSF映画のほとんどのストーリーやパターンを作りだしたことで有名です。その中で最も有名なものが空間消滅機(ディスラプター)で、ハミルトンの代名詞となりました。ハミルトン自身が、SF小説界のディスラプターだったと言えます。

この『スターキング』の最終章で、そのディスラプターが登場するのです。恐ろしい文章による表現で、物語は綴られています。現代のデジタルディスラプターとして市場を席巻しているTech系企業の天才、秀才たちはとても博識ですから、この原文を読んでいるものと思えます。何故かと言いますと、実際のデジタルディスラプターとこの小説のディスラプターの動きが全く同じだからです。

ディスラプターに遭遇したら、死が待つのみ、気付いたときにはもう終わっている

ディスラプターに遭遇したら、死が待つのみ『スターキング』は、宇宙を舞台にして銀河帝国と悪者の暗雲同盟艦隊という2つの大きな勢力が戦争する話です。銀河帝国が最終兵器であるディスラプターを使用し、暗雲同盟艦隊を壊滅に追い込んでいく様子が描かれています。ここからは時系列に起きたことを箇条書きします。

- 銀河帝国から空間消滅機(ディスラプター)が発射される

- 暗雲同盟艦隊の前方レーダースクリーンがかすかに揺れたが、よく分からない

- 暗雲同盟艦隊は「何も起こらない!」「何も起こらん」と認識できない

- 暗雲同盟艦隊の前方にかすかな小さい点が現れる

- その点がぐんぐん大きくなる

- あっという間に、点がさらに大きくなる

- その黒いシミは人間の目では見たことがない暗闇になる

- その暗闇は、暗雲同盟艦隊の前線を飲みこんでしまう

- その暗闇はディラプターであることが分かる。ディスラプターは周辺の空間を破壊し始める

- ディスラプターの想像を絶する恐ろしさに暗雲同盟艦隊は震える

- ディスラプターは物質ではなく、宇宙空間そのものを消してしまう力と判明

- 暗雲同盟艦隊の半分がディスラプターによって破壊される

- 銀河帝国は、半減した暗雲同盟艦隊を追撃すれば全滅できると確信

- 追撃すると命令を出す

- しかし、追撃を止める。暗雲同盟艦隊はディスラプターの恐ろしさを感じていると認識し直す

- そして銀河帝国は暗雲同盟艦隊に降伏を勧告することを決定

- 暗雲同盟艦隊は降伏を連絡

- 銀河帝国はワナだと思い、暗雲同盟艦隊指導者のショール・カンの策を警戒

- 予想通り、暗雲同盟艦隊ではショール・カンが降伏に反対していた

- しかし、暗雲同盟艦隊内の兵士がショール・カンに反抗して、半死に追い込む

- 銀河帝国の勝利宣言。「勝った! 暗雲同盟艦隊の脅威を永遠に取り除いた!」

『スターキング』のあらすじは以上です。

ディスラプターは、最初は見えず、認識できません。気が付いたときには既に遅しで、周囲を壊滅させます。しかし、ディスラプターが恐ろしいのは、完全に息の根までは止めず、その脅威を知らしめることで相手に恐れさせ、内部崩壊を誘発させて滅亡させるという点です。

実際のビジネスでも起きそうなストーリーではないでしょうか。

小説では、それまで総攻撃をかけていた百戦錬磨の悪役ショール・カンも「君がまさかディスラプターを使うとは、思いもよらなかった」と語ります。

ディスラプターはめったに目にするものではありません。見ることが即、その後の死を決定付けてしまう恐ろしい存在です。永遠に見なければ、それはそれでいいのかも知れません。しかし、実際に見てしまったときにはもうどうにも対処できなくなるわけです。SF小説の中の物語ではありますが、「ディスラプターに遭遇した場合にどうなるか」を想像することでわが事として教訓を得られるSF小説だと思います。

今回は少し視点を変えて、「実際に皆さんがディスラプターに遭遇したら……」をSF小説から考えてみました。次回は、改めて調査レポートを基に「PoC貧乏」企業と「デジタル推進企業」の違いを見ていきます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 住信SBIネット銀行、勘定系システムのクラウド移行にDatadogを採用

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- 年収1000万を超えるITエンジニアのキャリアは? 経験年数と転職回数の「相関関係」が明らかに

- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?