実例に学ぶ、DXが進む「基幹システム×業務システム」の使い分け:業務のデジタル化のコツは3つのポイント

限られた予算と時間の中、安定稼働が求められる基幹システムを堅ろうに維持しながら、新たなチャレンジを進める手を止めないために必要なのは、業務システム活用のアイデアだ。DX推進で先行する事例から手法を学ぶ。

今すぐ課題を解決しDXを進めたいが、基幹システムをはじめとするレガシーシステムの刷新が必要とあっては、工数がかさみ時間がかかる。DXの本質はシステム刷新ではなく、迅速かつ柔軟に変更して環境変化に対応することにある。

DXの本質をシンプルに実現するには、基幹システムではなく、業務システムを活用するアプローチが効果的だという。ではどのような業務システムの組み方が考えられるだろうか。先行事例と併せて現実的な実装方法を見ていく。

「DX=レガシーな基幹システム刷新」ではない

日本企業にとってDXはいまや最優先の経営課題の一つになりつつある。経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」は、DX推進がともするとレガシーシステムを刷新することと同義であるかのような誤解を生んだ。この反省を踏まえ、2020年に改めて発表されたのが「DXレポート2 中間取りまとめ」だ。

そこには「DXレポートによるメッセージは正しく伝わっておらず、『DX=レガシーシステム刷新』、あるいは、現時点で競争優位性が確保できていればこれ以上のDXは不要である、等の本質ではない解釈が是となっていた」と記されている。では本質は何かというと、DXとは、データとデジタル技術を活用することによって、ビジネスの変革、あるいは、企業文化を変革することであり、そのために「変化に迅速に適応し続ける」ことの必要性が記されている。

堅ろうな「基幹システム」と柔軟な「業務システム」

「変化に迅速に適応し続ける」ためのデジタル化を始めるに当たり、「基幹システム」と「業務システム」の違いを意識して考えるアプローチがある。

基幹システムと業務システムは、取り扱うデータやシステムに求めるものに違いがある。販売管理や生産管理、在庫や仕入れ管理、人事給与などを管理するための基幹システムでは、受注データや入金データなどの“確定したデータ”を取り扱うため、データの正確性が非常に重要になる。

一方で、業務の進捗(しんちょく)状況の管理や申請処理、営業活動や問い合わせ対応などを管理するための業務システムでは、進捗ステータスや対応状況の詳細などの “活動データや見込みデータ”を取り扱う。今後のビジネス変革のためには、こうした “活動データや見込みデータ”も意思決定のための重要なファクターとなってくる。ただ、業務システムは業務プロセスと連携するため、業務フローの変更や組織体制の変更などのビジネス変化に合わせて柔軟に改良できることが求められてくる。

変化に柔軟に対応するなら、業務システムを生かす

基幹システム全体を刷新して全てを現代的なアーキテクチャに置き換えれば、確かにアジリティの高い環境は整備できるだろう。しかし、全てを刷新するとなればコストも工数も膨大になる。大掛かりなプロジェクトとなれば、完成までは身動きがとれないこともある。

「基幹システムは堅ろう性が求められるシステムの根幹です。簡単な改修一つであっても、慎重な検証が必要ですから、影響範囲の調査で数カ月かかったり、その費用が数百万円にのぼったりということも現実にあり得ます。これはレガシーシステムだけの問題ではなく、新しいアーキテクチャの基幹システムであっても変わりません、変化に対応するには迅速な改修が必要ですが、これを全て基幹システム本体の改修で対応するのは合理的ではありません」

こう語るのは、サイボウズの川畑 稔氏(営業本部 営業戦略部 アライアンスグループ)だ。実は川畑氏自身も長らくERPの開発・導入に携わってきた経験がある。

「基幹システムは絶対に正しい情報を、一貫性を持って維持することに注力し、柔軟な変化への対応はその周辺に『業務システム』をおいて処理するのが最善ではないか、というのが私たちの提案です」(川畑氏)

業務デジタル化のポイント

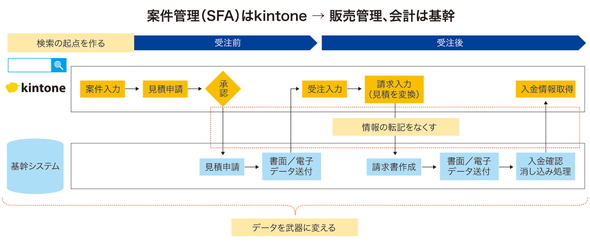

では、業務のデジタル化のために、何から取り組みを始めればいいのか。川畑氏によると、業務のデジタル化の重要なポイントはおおむね次の3つに絞られる(図1)。

1つ目が、繰り返しの手入力やコピー&ペーストなどの非効率な作業である「情報の転記をなくす」こと。ミスを減らせるだけでなく、データを効率的に集められるようになる。2つ目が、「検索の起点を作る」こと。必要なデータや関連資料をどこで管理しているのか分からなくなってしまうことを防ぐため、関連データの管理場所をトレースしやすくするように、例えば、データに関連するファイルを一緒に保存したり、リンク先のURLなどの情報を残しておいたりすることで、データを探す手間を短縮できる。3つ目は、事業部門の活動詳細や進捗状況、見込み客の情報など、これまで可視化しにくかったデータをビジネス判断に生かせるようにするため、現場がデータを入力しやすい仕組みを作り、データ蓄積することで「データを武器に変える」ことだ。

現場のデータを効率的に、負荷なく集められるようにすることで、リアルタイムでの可視化や傾向分析、次のアクションの判断ができるようになる。

基幹システムと業務システム「kintone」の活用事例

こうした業務のデジタル化推進に貢献するローコード開発ツールが、サイボウズが提供するクラウドサービス「kintone」だ。kintoneは、領域に特化したSaaS(Software as a Service)とは異なり、業種や用途にかかわらず多種多様な仕組みを作成できる。APIも提供しているため、基幹システムと組み合わせて迅速に構築できる。

kintone APIを利用することで、kintoneで管理しているデータを外部システムに渡したり、外部システムからkintoneにデータの登録や更新、削除ができる。そのため、既存の基幹システムと連携したり、基幹システムと業務システムのデータ受け渡しの中継地点として経由させるなど、ハブ的な役割として活用することも可能だ。

デジタル化を推進する企業が、このような形でペーパーレスや脱ハンコ、受発注業務の効率化などに取り組んでいる。ここでは、kintoneと基幹システムを組み合わせた代表的な事例を紹介していこう。

事例1:基幹システムにkintoneを組み合わせてスマートに業務をデジタル化

まずは、業務の入口でkintoneを活用した事例だ。

この事例では、受注が決定した案件は販売管理システムや会計システムといった基幹システムで、それ以前のまだ不確定要素のある案件はkintoneを営業支援システム(以下、SFA)のように使って管理し、基幹システムとkintoneの間でデータ連携した。

新たに判明した顧客情報や受注確定情報をkintoneに入力すると、基幹システムに自動的に連携する。そして、基幹システム側で付与された管理番号をkintone側に返して、システム間の情報を関連付けられるようにした。こうした仕組みを構築することにより、「情報の転記をなくす」「検索の起点を作る」「データを武器に変える」という業務のデジタル化3つのポイントを網羅できた。

事例2:販売管理×kintone×電子契約でスピーディーな業務改善

次に人材紹介業でのケースを見てみよう。同社では、クライアントがサイトへの求人情報を申し込むと、営業担当は販売管理システムで見積を作成するとともにクライアントに契約書をFAXまたはメールで送付し、記入後FAXなどで提出してもらう必要があった。営業担当はその回収管理に多くの時間が割かれ、申し込み数の増加とともに業務に支障を来す割合が高くなっていった。

そこで同社は電子契約システムを導入し、同時に販売管理システムと電子契約システムをつなぐ業務システムをkintoneで開発した。

販売管理システムに入力された契約データをAPIによるデータ連携でkintoneが受け取り、その後、電子契約システムへと引き渡す。そこからの回収管理は電子契約システムが担い、kintoneはデータ蓄積により詳細情報の可視化や異常データを通知する。この事例のユーザーは「効果が見えない中で、基幹システムに変更を加えるような大掛かりな仕組みにはしたくなかった」という考えから、この手法を選択。導入の結果、営業担当の契約書の管理業務が大幅に削減され、契約書をスピーディーかつ円滑に回収できるようになったという。

DX推進のために基幹システムと業務システムを上手に使い分ける

デジタル技術を活用して変化に迅速に適応し続けるには、必ずしも基幹システムの刷新だけが必要になるではなく、各社の課題や状況に応じて、基幹システムあるいは業務システムのどちらを改善するのか、また、どのように組み合わせるのか、を選択していく必要がある。

「kintoneは、Excelでの管理が煩雑になっている業務を改善できるだけでなく、基幹システムと連携する業務システムとして、あるいは、業務システム同士を中継する仕組みとして利用することで、多くの現場課題を早く、柔軟に解決できます」(川畑氏)

基幹システム×業務システムの業務改革のコツはセミナーでも

サイボウズは、IT部門向けのセミナーを複数日程で開催している。

DXを推進するためのローコードツールを用いたIT部門と事業部門の目指すべき体制や、実際にkintoneを利用して業務改革を推進した事例を紹介している。開催日程などは下記リンクで確認してほしい。

ホワイトペーパー

IT部門向け冊子〜京王グループ・星野リゾートの事例から学ぶ〜

AIやRPA、IoTなどへの期待が高まる中で、深刻なIT人材不足問題が顕在化している。現状の少ないリソースの中でビジネスに貢献していくために、“これから”のIT部門はどうあるべきだろうか…

関連記事

欲しいツールは現場が知っている――これからの企業が採るべきIT経営戦略とは?

欲しいツールは現場が知っている――これからの企業が採るべきIT経営戦略とは?

クラウドの普及に伴い、社員とITツールの関係性は変化しつつある。これまではIT部門からITツールが与えられるのを待つ立場だった現場が、自ら必要なシステムを生み出すムーブメントが起きているのだ。本記事ではサイボウズが提供する「kintone」の企業導入事例をもとに、これからの企業が採るべきIT経営戦略を探る。 「DX銘柄」日清食品HDの情シスを支えるローコード開発ツールの秘密

「DX銘柄」日清食品HDの情シスを支えるローコード開発ツールの秘密

DX銘柄に選定され注目を集める日清食品HD。その情報システム部門が推進する施策の一つがシステム開発の「内製化」だった。プロジェクトの中心人物に聞いた内製化の定着方法や効率の高め方は、われわれにもまねのできる、よく考えられたものだ。 変化に強い組織で「真のポストコロナ」に備える 星野リゾートのサバイバルDX

変化に強い組織で「真のポストコロナ」に備える 星野リゾートのサバイバルDX

「コロナ禍」によって世界中の観光業が苦境にある。それは国内外で事業を展開する星野リゾートにとっても同様だ。しかし同社はコロナ禍の後に来る需要の爆発を予測し、来る日に向けて、デジタル活用による事業の維持を続けている。 アフターコロナ時代に求められる「システムの脱・3密」 IT部門の新しい在り方とは

アフターコロナ時代に求められる「システムの脱・3密」 IT部門の新しい在り方とは

COVID-19による全社テレワーク体験は「当たり前」だった業務に改善の余地があるという気付きにつながった。企業活動はマンパワーを前提とした昭和モデルからリモート主体の新しい働き方へと変化するだろう。今後IT部門に求められるものは何か。 人材不足が真因ではなかった、IT部門がデジタル変革に踏み出すために必要なこと

人材不足が真因ではなかった、IT部門がデジタル変革に踏み出すために必要なこと

事業部門は変革に向けたアイデアを次々と実現したい。だがIT部門は既存システムの運用に追われ、なかなか変革に踏み出せずにいる。そのような状態を解消できない限り、変化に強い企業IT基盤の実現は程遠い。原因はどこにあるのか。これからのIT部門に求められる基本戦略を読み解いていこう。 IT部門からはじまる革新を―ジレンマから脱却し、ビジネス貢献を実現するために―

IT部門からはじまる革新を―ジレンマから脱却し、ビジネス貢献を実現するために―

ビジネス環境の急激な変化を受けてAIやRPA、IoTなどへの期待が高まる一方で、IT人材の不足は深刻化している。既存システムの運用や保守にリソースを割かれ、新技術を取り入れる余裕がない企業も少なくない。高い壁に直面しているIT部門は、今後どうあるべきか。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:サイボウズ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2021年5月31日

ホワイトペーパー

AIやRPA、IoTなどへの期待が高まる中で、深刻なIT人材不足問題が顕在化している。現状の少ないリソースの中でビジネスに貢献していくために、“これから”のIT部門はどうあるべきだろうか…

サイボウズ 川畑 稔氏

サイボウズ 川畑 稔氏