地銀約40行がシステムを統合? NTTデータの「統合バンキングクラウド」とは

NTTデータが提供を予定する「統合バンキングクラウド」とは何か。同社の発表から基幹システム統合の背景とこれによって生じる変化、今後のスケジュールが明らかになった。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

NTTデータは2022年11月18日、「統合バンキングクラウド」の提供に向けた検討を開始したと発表した。横浜銀行や京都銀行など、約40の地方銀行はNTTデータが開発したシステムを採用しており、同社はこれらの基幹システムを統合させることで金融機関の効率的な運用や管理負担の軽減などを目指す。

NTTデータは「各金融機関は勘定系システム以外の競争領域にリソースを集中させ、デジタルトランスフォーメーション(DX)への対応力を高められる」とコメントする。

地銀40行の基幹システム統合で何が起きるのか?

NTTデータは基幹システムを統合させる背景として「エンドユーザーの価値観の変化」「安心なミッションクリティカルシステムの提供」「ミッションクリティカルシステムのメインフレームを提供する事業者と技術者の減少」「半導体不足によるハードウェア価格の高騰」を挙げる。

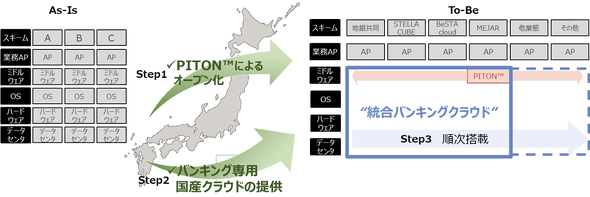

NTTデータはこれまで、上記の課題の解消に向けてシステムをオープン化するフレームワーク「PITON」などの利用を推進してきた。統合バンキングクラウド構想は、勘定系システムのオープン化の次なるステップだ。

統合バンキングクラウドは、バンキングシステム専用のクラウドサービスだ。NTTデータは同サービスの特徴として以下の4つを挙げる。

1.安心

NTTデータが、データセンターやハードウェア、ミドルウェアを集約し、その運用までをワンストップで提供する。また、高稼働率で耐障害性といった、バンキングシステムに求められるSLA(Service Level Agreement:提供サービスの品質保証のレベル)を、超高SLAクラウドとして実現。

2.安全

バンキングシステムに求められる高品質で高いセキュリティをクラウド上で実現する。長期間安定稼働してきた実績のある「BeSTA」(NTTデータの標準バンキングアプリケーション)をスムーズに活用可能なPITONフレームワークを提供する。

3.安価

仮想化技術などの最新技術適用による最適化や、ベンダーフリーな製品選定、集約化による効率的な運用を実現する。

4.永続的

脱メインフレームで、メインフレーム提供事業者の減少や技術者枯渇に関わる課題を解決。クラウドおよびデータセンター活用で、電力や設置面積などの削減を実現し、サステナビリティを確保。

NTTデータは基幹システムの統合を以下の3ステップで推進する予定だ。

- 2024年頃、PITONによる勘定系オープン化の拡大:PITON採用金融機関の拡大へ取り組み、オープン基盤の選択肢拡大や最新の技術要素との親和性向上を目指す

- 2028年頃、統合バンキングクラウドの提供:地銀共同センター(NTTデータが構築、運営する、地方銀行や第二地方銀行向け基幹系共同センター)への適用を目指し、その範囲や実現性の検討を推進

- 2030年頃、「MEJAR」(NTTデータが構築し、銀行が運営する、地方銀行や第二地方銀行向け基幹系共同センター)や他業態への適用検討。2030年頃に稼働予定の第4期MEJARへの適用検討を進め、その他の業態への適用拡大も検討

関連記事

みんなの銀行がフルクラウド型銀行システムを提供 日本だけにとどまらないサービスの目的は

みんなの銀行がフルクラウド型銀行システムを提供 日本だけにとどまらないサービスの目的は

みんなの銀行が新たなサービス提供を発表した。日本企業はもちろん、世界での拡大を視野に取り組んでいくようだ。 富士通、NEC、NTTデータの最新受注状況から探る 今後のIT市場はどう動くか

富士通、NEC、NTTデータの最新受注状況から探る 今後のIT市場はどう動くか

今後、世界経済の急減速とともに国内景気も後退するのではないかとの見方がある中で、IT市場はどう動くか。富士通、NEC、NTTデータのITサービス大手3社の最新受注状況から探る。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- なぜ日本のITエンジニアは優遇されない? 「世界給与ランキング」から見えた課題

- 「年齢で落とされる」は6割超 シニアエンジニアが直面する採用の壁と本音

- 新たな基準になる? NSA、ゼロトラスト実装指針「ZIGs」のフェーズ1・2を公開

- 3800超のWordPressサイトを改ざん 大規模マルウェア配布基盤が82カ国で暗躍

- なぜアスクルのランサム被害は長期化した? 報告書から見えたレジリエンスの穴

- 長期記憶で能力を進化 Googleらが脆弱性解析を自動実行するLLMを提案

- Active Directoryの心臓部を狙うNTDS.dit窃取攻撃の全貌とは?

- Gartner、2026年のセキュリティトレンドを発表 6つの変化にどう対応する?

- 中国電力、RAGの限界に直面し“電力業務特化型LLM”の構築を開始 国産LLMを基盤に

- 2027年に35%の国は「地域特化AI」でロックイン AI主権の確立が進む