「今さらメインフレーム」なのか? 「今こそメインフレーム」なのか? IBMメディアツアーから見えたもの: IBMメディアツアーレポート【前編】

「メインフレームの時代は終わった」と言われながら、なぜメインフレームは生き残ってきたのか。AI時代を迎えた現代におけるメインフレームの強みと、エンタープライズITにおける位置付けを探る。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

かつて企業ITの中心だったメインフレーム。その後、分散型コンピュータやクラウドが登場するたびに、「メインフレームはいずれ使われなくなる」との見方が浮上した。しかし、IBM Institute of Business Value(IBV)によると、2019年時点で全世界の本番環境のワークロードの約70%をメインフレームが処理していたという(注1)。

「もうメインフレームの時代は終わった」と言われながらも生き残ってきたメインフレームの強みはどこにあるのか。多くの企業がクラウド移行を進める中、メインフレームを残すことはシステムのモダナイズに取り組んでいないことになるのだろうか。IBMのメディアツアーとしてIBM PoughkeepsieとThomas J. Watson Research Center (IBM Research-Yorktown Heights)を訪れる中で見えた、AI時代におけるメインフレームの位置付けとは。

メインフレームブランド「70%増成長」の背景

富士通や日立製作所などがメインフレーム事業から撤退、あるいは将来的な撤退を表明する中、IBMはメインフレームを「耐久性のある永続的なプラットフォーム」と位置付けて投資を継続している。プロセッサ開発に時間がかかることから、同社は3世代先のメインフレームの開発を同時に進めており、現在は「IBM zNext」「IBM zNext +1」「IBM zNext +2」(いずれも仮称)の開発が進行中だ。

このような継続的な投資戦略が実を結んでいることを示すデータがある。IBMが2025年7月23日(現地時間、以下同)に発表した2025年度第2四半期の連結決算(注2)によると、メインフレームブランド「IBM Z」は前年同期比70%増と大幅成長を遂げている。

この背景について、IBMの朝海孝氏(Vice President, Worldwide Systems Client Engagement)はZシリーズの最新モデル「IBM z17」(以下z17)が2025年6月18日に発売されたことに言及しつつ次のように語った。

「製品サイクルによる影響(新製品発表による更改需要)と、メインフレームで稼働するOSのMIPS(Million Instructions Per Second)の成長が要因だ。従来からメインフレームで稼働している処理は減少するどころか増加している。Linuxはさらに高い成長を続けている。多くの企業でサーバ乱立が課題となる中、近年サーバの統合が進んでおり、IBM Zがこの受け皿の一つになっている」

また、「クラウドからの移行」も成長を後押ししているとIBMは見ている。「近年、多くの企業がクラウドオンリー、あるいはクラウドファースト戦略を採ってきた。しかし、クラウド費用が予想以上に高くなるケースが多い」(朝海氏)。かつてクラウド移行のメリットとしてコスト削減が挙げられることもあったが、AIの活用などによるデータ転送量の増加や円安の影響などにより、移行当初の想定よりもクラウド利用料が高くなっているケースは多い。

ミッションクリティカル領域の業務に関してはメインフレームの方がむしろコスト効率が良いというのがIBMの主張だ。

同社のピート・マカフリー(Pete Mcaffrey)氏(Principal Product Management GTM Lead, IBM Z Software)は「基幹業務のワークロードに関しては、クラウドではIBM Zに比べて5倍以上の総所有コスト(Total Cost of Ownership、ITシステムの導入から廃棄までのライフサイクル全体で発生する包括的な費用)がかかる可能性がある。最近は『ミッションクリティカル領域の業務においてはIBM Zでの実行の方がコスト効率が良い』と顧客に再認識されている」と話す。

機密性の高いデータを社外に置くことへの懸念もメインフレームを利用する理由になるとIBMは見ている。「セキュリティやプライバシーを懸念し、社外のデータセンターにデータを配置するのを控える顧客が増えている」(朝海氏)

企業ITインフラの「適材適所」とは?

ここまでIBMがメインフレーム事業に注力する理由やZシリーズが前年比70%成長している背景を紹介してきた。しかし、IBMはメインフレームが企業の基幹システムとして「何もかも」こなしていた時代のITアーキテクチャに逆戻りすることを推奨しているわけではない。

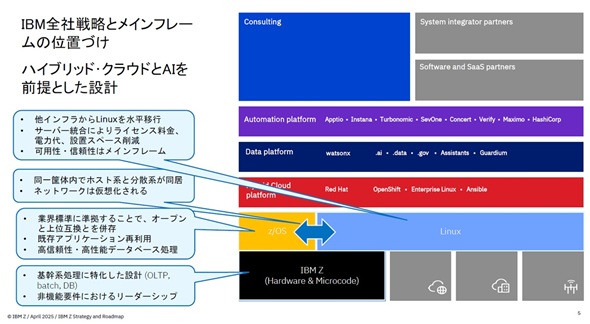

同社のエルピーダ・ツォルツァトス(Elpida Tzortzatos)氏(IBM Fellow,CTO,AI on IBM Z & LinuxONE)は、「当社は『ハイブリッドクラウドとAIを前提とした設計』を全社戦略として掲げており、IBM Zはこの戦略の中心的な役割を担っている」と語る。

企業のITインフラのあるべき姿について、朝海氏が強調するのが「適材適所」だ。「ゴルフのクラブを使い分けるように、業務や目的に応じて最適なインフラを使い分ける適材適所が重要だ。メインフレームはミッションクリティカルな業務の処理に向いており、当社はその領域を徹底的に強化している」

ミッションクリティカルな業務を処理するのに重要な要素として、朝海氏が挙げるのが次の3つだ。

- 基幹系処理に特化した設計:OLTP(オンライントランザクション処理)、バッチ処理、データベース処理に特化した設計

- 非機能要件:可用性やセキュリティ、堅牢(けんろう)性に優れた設計

- 既存アプリケーションの再利用:COBOLやPL /Iといった既存のアプリケーションを継続利用できる上位互換性を確保しつつ、部品としてクラウドサービスなどから呼び出せるようになった

「例えば、クレジットカードの認証処理にはミリ秒単位での応答が求められる。不正検知やマネーロンダリング対策などにAIをオンライン処理と並行処理することでリアルタイムでの意思決定と損失の未然防止を可能にする」(朝海氏)

メインフレームはレガシーシステムなのか? AI時代のメインフレームの在り方

「2025年の崖」の年を迎え、レガシーシステムを使い続けることによるデメリットに関する情報に触れる機会が増えた読者も多いだろう。

「レガシーシステムからの脱却」といったときに、メインフレームからクラウドに移行することといったイメージを持つ人もいるが、実は経済産業省は「メインフレーム=レガシーシステム」とは定義していない。

少し長いが、同省の商務情報政策局 情報産業課 情報処理基盤産業室がレガシーシステムモダン化委員会総括レポートとして発表した「DXの現在地とレガシーシステム脱却に向けて」(2025年5月28日発行)から引用すると、「現行システムがメインフレーム等の古い技術や開発手法で構築されたシステムであっても、開発・運用維持保守体制が整備され、デジタル技術の活用やデータ連携が可能で、仕様が明確で継続的な機能改良が可能な適切な作りであれば、 レガシーシステムではないと言える」としている。

つまり、自社で利用しているシステムがレガシーシステムであるかどうかは、構築方法ではなく、そのシステムの仕様がブラックボックス化しているかどうか、新技術の活用や機能変更が可能であるかどうかによって判断すべきだというのが経産省の考え方だ。システムの仕様がブラックボックス化しており新技術の活用や機能変更が不可能であれば、レガシーシステムであることになる。

これに対し、朝海氏はシステムが抱える課題を解決することで、企業にとって価値のある資産に転換させるべきだと話す。「レガシー(遺産)には“正の遺産”もあれば“負の遺産”もある。負の遺産を正の遺産に転換するためにはアプリケーション保守の属人化やブラックボックス化、システム基盤運用・保守の属人化やデータの散財とセキュリティリスク、電力消費量の増大といった課題を解決するための戦略が必要だ」

このための戦略として、前述の「適材適所」と併せて同氏が提唱するのが「システム基盤の強化と自動化」「アプリケーションのモダナイゼーション」の2つだ。

このうちシステム基盤の強化と自動化について、IBMは次のような機能を提供している。

- オープンテレメトリー情報フロー:メインフレームの運用(テレメトリー)状況とデータを可視化。他のITインフラと共通の基準で監視、管理する

- オープン技術の利用:自動化技術や可観測性(Observability)技術に関するエンタープライズ標準に準拠。「Red Hat OpenShift」や「Enterprise Linux」、「Ansible」などのオープンソース管理ツールや言語、データベースとの統合を推進

- 運用の脱属人化:オープンテレメトリー情報フローやオープン技術の利用により、特定の高スキル人材への依存度を低減

- 電力効率の改善: 使わない回路の自動シャットオフなど、システム資源の最適化によって電力消費量を削減し、持続可能性を高める

「使えるアプリケーションを使い倒す」ため、IBMzはAIをどう活用している?

もう一つのアプリケーションのモダナイゼーションについては、そもそもあるアプリケーションをモダナイズすべきかどうかを判断することが必要だ。では、どう見極めるべきか。

「家族構成が変わって住んでいる家が手狭になった際、家を建て直すのか、別の家に引っ越すのか、それともリフォームするのかといった選択肢がある。長年蓄積されたビジネスロジックやノウハウが組み込まれたアプリケーションを今後も活用したい場合、かつアプリケーションコードのうちモダナイズが必要な部分が限定的である場合はリフォームを選択することに合理性がある」(朝海氏)

こうしてアプリケーションをモダナイズする選択肢をとる場合、ハードルになるのがモダナイズを実行する人材の不足だ。「COBOL」をはじめとするプログラミング言語を扱うエンジニアの高齢化による人材不足は深刻化する一方だ。

そこでIBMが提供するのが、アプリケーションのモダナイズを支援する次の2製品だ。

- 「AI Toolkit for IBM Z and LinuxONE」: IBM ZでAIアプリケーションを開発するためのツール。オープンソースAIツールをIBM Zで動作するように最適化することで、AIモデルの構築やトレーニング、展開を可能にする

- 「IBM watsonx Code Assistant for Z」: 生成AIを使うことでIBM Zで動作するアプリケーションをモダナイズする。COBOLやPL/Iのソースコードを理解して説明したり、不要なコードを特定したり、モジュール分割を支援したり、COBOLコードをJavaに変換したり、新しいJavaコードのテストを自動生成したりする

IBMのケビン・ストゥードリー(Kevin Stoodley)氏(IBM Fellow, Vice President and CTO: IBM Z)は、「IBM ZのAI対応は垂直統合型のアプローチをとっている。プロセッサにカスタムアクセラレーターを組み込むことから始まり、仮想化層やOS層、Pythonのような主要なAI言語のサポート、さらにはAIフレームワークやデータ準備ツールでのアクセラレーションの活用までスタック全体でシームレスに最適化されている。スタックの全レイヤーでイノベーションが可能だ」と話す。

クラウド全盛時代とも言われる中で、メインフレームは銀行の勘定系をはじめとするミッションクリティカル領域の業務を安全、かつ迅速に間違いなく処理したいという根強いニーズに支えられている。

IBMの戦略は、メインフレームをAI時代に対応させ、将来的な量子コンピューティングのセキュリティ対策も備えた「進化し続けるプラットフォーム」として、ミッションクリティカル領域の基幹系業務処理に特化したインフラとして位置付けることにあるようだ。

朝海氏は前述した「適材適所」の考え方を強調しつつ、企業におけるITインフラのあるべき姿について次のように語った。

「全てをクラウド、あるいは全てをオンプレミスにするといった極端な選択は『適材適所』の原則を否定することになる。システムが複雑化する中で、どのインフラがどの業務に適しているかを判断し、ワークロードを振り分けるか組み合わせるべきだ」

注1 Application modernization on the mainframe(IBM Institute of Business Value(IBV)

注2 IBM、2025年度第2四半期の連結決算を発表(日本IBM)

関連記事

IBMはなぜメインフレームを主力に据え続けるのか? CEOが熱弁

IBMはなぜメインフレームを主力に据え続けるのか? CEOが熱弁

多くのメーカーがメインフレーム事業から撤退する中で、なぜIBMはメインフレーム事業を主力として位置付けるのか。 「システムが古いなら、人を増やせばいい」? 企業の3分の2がレガシーシステムを抱える背景に迫る

「システムが古いなら、人を増やせばいい」? 企業の3分の2がレガシーシステムを抱える背景に迫る

ある調査によると、3分の2の企業がレガシーな基幹システムを抱えている。「単なる重荷ではなく、グローバル企業の未来を脅かす時限爆弾」とも言われる技術的負債を抱え込む企業がなぜこんなに多いのか。その背景に迫る。 メインフレームは「不死鳥」か? 延命を後押しするのは“あの技術”

メインフレームは「不死鳥」か? 延命を後押しするのは“あの技術”

クラウド移行が進む中で消滅の可能性がささやかれていたメインフレームだが、「ある技術」によって今後も利用するための選択肢が増えているという。どういうことか。 製造業の米国回帰はホンモノか? IBMがメインフレーム製造拠点を強化

製造業の米国回帰はホンモノか? IBMがメインフレーム製造拠点を強化

IBMが、最新のメインフレームの製造設備を含む、米国での多額の投資計画を発表した。「トランプ関税」によるIT投資への影響が懸念される中、この計画を発表したIBMの思惑とは。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 悪いのは本当にVPN? 日本医科大武蔵小杉病院のランサムウェア事件をダークWebから解明

- VS Code拡張機能4件に重大な脆弱性 累計ダウンロード数は1.2億

- 「SaaSの死」論議の本質はどこにあるか? Salesforceの取り組みから探る

- 中国AI3社がClaudeに大規模蒸留 Anthropicが指摘する「重大なリスク」

- 生成AIを悪用か 世界55カ国で600台超のFortiGate侵害が発生

- 「VPNをやめれば安全」というほど簡単じゃない 真の「脱」を達成するには

- Anthropicが「Claude Code Security」発表 脆弱性発見・修正はもうお任せ?

- AIに代替される人材の特徴は? 「2029年までに定型業務のみ人材の90%がAIに」

- アサヒGHDがランサムウェア被害の調査報告書を公開 152万の個人情報が漏えいの恐れ

- なぜ予算を掛けてもセキュリティは強化できない? 調査で分かった3つの理由

IBMの朝海孝氏(筆者撮影)

IBMの朝海孝氏(筆者撮影) IBMのピート・マカフリー(Pete Mcaffrey)氏(筆者撮影)

IBMのピート・マカフリー(Pete Mcaffrey)氏(筆者撮影) IBMのエルピーダ・ツォルツァトス(Elpida Tzortzatos)氏(筆者撮影)

IBMのエルピーダ・ツォルツァトス(Elpida Tzortzatos)氏(筆者撮影)

IBMのケビン・ストゥードリー(Kevin Stoodley)氏(筆者撮影)

IBMのケビン・ストゥードリー(Kevin Stoodley)氏(筆者撮影)