なぜ人手不足なのにIT人材が消耗品にされる? 日本型DXの致命的な欠陥構造を分析:日本のIT部門はなぜDXに失敗するのか 過去25年の呪縛から学ぶ

事業会社が技術力の空洞化が進む中で選択した4つのDX推進パターンは、既存人材を隔離、消耗品化し、組織力を低下させる致命的な欠陥構造を生んでいる。この構造を打破し、DX推進を成功させるには、IT人材に対する認識の転換が必要だ。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

この連載について

過去25年間にわたる、IT部門のコスト削減や効率化を目的とした合理的判断の連続が技術力の空洞化を招き、DX推進の期待に応えられないという不合理な結果を生んだ。

さらに、多くの企業が既存IT人材を事実上の消耗品として扱っているとしたら、それは部門の生気や覇気を奪う「呪縛」とも言える。

本連載は、この古い常識を問い直し、従業員を資本家と捉える「共創資本」という新たな考えを提示する。

「日本のIT部門はなぜDXに失敗するのか 過去25年の呪縛から学ぶ」のバックナンバーはこちら

前回は、日本の情報システム部門が過去25年間で直面してきた構造的変化を振り返った。2000年代初頭のオフショア開発の導入やリーマンショック後の標準化・効率化推進、技術進歩に伴うアウトソース依存の拡大という一連の流れは、いずれも「その場、その場で合理的に判断した結果」であった。

しかし、これらの判断の積み重ねが、現在のIT部門に技術力の空洞化やビジネス知識の希薄化、アウトソース依存、組織内連携の複雑化という複雑な構造的課題をもたらした。特に深刻なのは、ビジネス部門からDX(デジタルトランスフォーメーション)推進への期待が急激に高まる中、IT部門が自らPOC(概念実証)を実施する能力とビジネス部門をリードしてDXを企画、推進する能力、双方を大きく毀損していることだ。

今回は、この構造的課題を抱える事業会社がDX推進圧力にどう対応しているかを分析し、その将来を予測する。優秀な人材の獲得が困難な中、各社が場当たり的に採る対応パターンが、既存人材を隔離し消耗品として扱う「人手不足なのにIT人材が消耗品にされる」という致命的な欠陥構造を分析する。

DX推進人材が事業会社に所属したがらない理由

本題に入る前に、根本的な疑問を提起したい。「DX推進人材」を事業会社が獲得することはできないのか。

なぜなら、DX推進人材の社内育成を進めるにしても、まず必要なのは優秀な技術力とマインドを持った「ロールモデル」足りうる人材の獲得が不可欠だからだ。しかし、その実現は厳しいのが現実だ。

日本のDX推進人材の所属構造

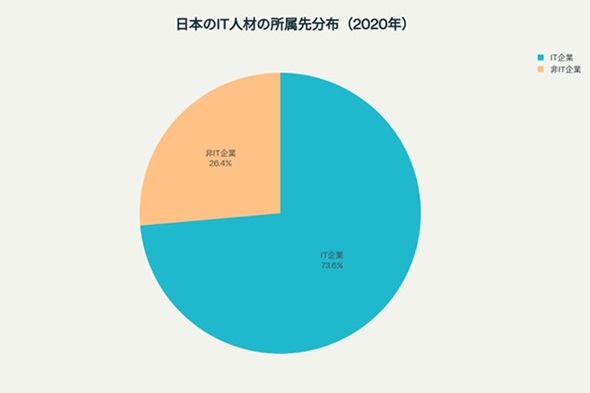

日本におけるIT人材、特にDX推進人材の所属先を見ると、その多くはIT企業やコンサルティングファーム、SaaSやAIをメインにしたITプロダクトメーカーに所属している。IPAの統計調査によると、日本のIT人材の73.6%がIT企業に所属しており、非IT企業(事業会社)に所属するのはわずか26.4%にとどまっている。

これは、日本独特の産業構造に起因している。連載第1回でも触れたように、アウトソースが常態化しており、技術を極めたい人材ほど、事業会社ではなくIT企業を選ぶ傾向が顕著なためだ。

コンサルティング業界の未曽有の規模拡大

さらに深刻なのは、コンサルティング業界の人材吸引力だ。

転職エージェント各社の証言を分析すると、コンサルティングファームは前年比で110〜120%、多い企業では180%という水準の求人数が続いており、採用を抑えている企業がほとんど存在しない。事業会社も含めてDX分野での求人数は他業界の2〜3倍、有効求人倍率は5〜6倍に達している状況だ。

また、デジタルの力で業務を変えたい、世の中を変えたいという思いが強い人材ほど、技術以外の社内調整業務が多い事業会社を避けIT業界を、さらにDX推進には技術だけでなくビジネスとの接点、融合が重要と痛感するほど、コンサルティング業界を目指す人材が多いのが現実だ。

本来、デジタルとビジネスの融合現場である事業会社がDXの本丸のはずだ。しかし、DXに関する業務だけに集中したいという思いや、すぐにでもビジネスと技術を融合した真のDXを推進したいという意欲が、優秀な人材を事業会社から遠ざけているのが実情だ。

このような構造から、一部の事業的な魅力を持つ企業を別にすれば、多くの事業会社のデジタル・IT部門が自ら、ロールモデルになり得る優秀なDX推進人材を獲得するのは、極めて難しいだろう。

事業会社のDX対応ニーズへの4つの対応パターン

このような構造的制約下で、事業会社は経営層やビジネス部門からのDX対応ニーズにどのように対応しているのか。多くの企業は以下4つのパターンのいずれかを採用している。

既存組織型: アウトソース延長戦略

既存の組織体制のまま、デジタル・IT部門とビジネス部門が役割分担しながらDXを推進するアプローチだ。

- 矢継ぎ早にくるDX関連の依頼をさばくため、それまでのアウトソースの延長線上で外部のDX専門企業などの支援をフル活用

- 外部支援企業は個社のビジネスを熟知していないため、同業他社などの成功事例を基にPOCから始めることが多い

- 企業によって状況が異なるため、成功率は低く、POCの量産、POC疲れがデジタル・IT部門、ビジネス部門双方に発生

DXプロジェクトの成功率は約6割と成果は出ているものの、内訳をみると新規製品、サービス創出や組織横断のプロセスのデジタル化など、本来のDX(デジタル・トランスフォーメーション)については、3割弱にとどまるという調査結果もある(出典:IPA「DX白書2025」)。特に、POCの段階で止まってしまう「PoC疲れ」が深刻化している。

ジョイントベンチャー(JV)型: 即戦力大量獲得戦略

即戦力のDX推進人材を大量かつ一気に獲得する目的で、DX推進に強い企業(業務改革コンサルティングとデジタル開発、双方を兼ね備えた企業)とジョイントベンチャー(JV)を組むアプローチだ。

- DXはJVのメンバー中心に進むものの、DX推進を手掛けるJVと既存システムの運用保守を担当するデジタル・IT部門の間であつれきが生じやすい

- JV企業のブランドイメージを活用できるため、DX推進人材の採用難易度が下がり、スケールアップしやすい

- 提携候補企業にとって魅力があることが前提であり、DX推進予算を豊富に持つ大企業、特に業界のトップもしくは上位企業しか相手にされにくい

社内出島型: 選抜エリート戦略

デジタル・IT部門とビジネス部門から、DXの素養がある従業員を集めて専門組織を作るアプローチだ。

- グループ会社にDX専門会社を設立する派生形も存在し、給与などの待遇面や働き方を、DX推進人材が求めるものに合わせることが可能

- ビジネスとデジタルの距離が近くなるため、実行、実効力の高いDXを企画し推進しやすい

- ジョイントベンチャー(JV)型と同様に、出島組織とデジタル・IT部門やビジネス部門とのあつれきが生じやすい

ベンチャー企業との人材交換プログラム: 相互学習戦略

DX推進のキーとなるAIやアジャイル開発などを得意とするベンチャー企業との人材交換をするアプローチだ。

- 事業会社従業員をベンチャー企業へ出向させ育成を図るとともに、ベンチャー企業から従業員を受け入れる双方向の人材交流

- 期待値のマッチングの困難さが最大の課題。事業会社は最先端技術の習得を期待する一方で、ベンチャー企業は組織運営力の向上を期待することが多く、双方の期待が必ずしも一致しない

各対応パターンの既存人材目線での問題点

既存組織型の問題点

最も深刻な問題は、技術空洞化の再現だ。

- DXの技術や方法論を持っているのは外部のアウトソーサーであり、アウトソーサーは技術や実装面を、事業会社の従業員は情報収集や社内調整をという役割分担が一般的なため、事業会社従業員にDXプロジェクト経験者は増えても、自らDXをリードできる人材が育つことを安易に期待できない

- 連載第1回で述べたオフショア開発やアウトソーシング依存による技術空洞化と同じ状況が繰り返される

- DXの必要性を実感したDXプロジェクト経験者が、自ら実行する能力を付けるために転職を考え始めるリスクが高い

ジョイントベンチャー型の問題点

既存人材の完全隔離による士気低下が最大の問題だ。

- 既存ITとは別にDX専門のJVを組むケースが多く、JVへ出向できなかった既存人材はDXから完全に隔離される

- 社会的にDX推進の知見が求められ、報酬面でも差が拡大している状況で、既存IT人材は望みとやる気を失い、転職を考え始める

- 出向人材のローテーションで対応を試みるが、2、3年の短期では十分なDX知見の習得は困難で、受け入れる側も真剣に育てる意識が希薄になりがち

- ビジネス部門が相談先を見誤ると、改革機会が小規模システム改修に矮小化されたり、簡易な改善ニーズが拡大解釈されて途中で頓挫することになりがち

社内出島型の問題点

本質的な問題はジョイントベンチャー型の問題点と同様で、選抜されなかった既存人材の問題がより深刻化する。

- 出島型組織に選抜されなかった既存人材がDX推進から完全に隔離される

- ビジネス部門との接点も既存ITの運用、保守を起点としたものに限定され、ビジネスを知る機会がより失われる

ベンチャー企業との人材交換プログラムの問題点

期待値のマッチング失敗による逆効果リスクが最大の問題だ。

- 期待値のマッチングがうまくいかないと、既存人材は「DXの風」に触れることすらできない

- 最悪の場合、ベンチャー企業の魅力(フラットな組織、スピード感、実行力)を吹聴され、隣の芝が異様に青く見える現象が発生し、自らの置かれた状況の悪い面ばかりが目につくようになるリスクも軽視できない

人的資本経営の観点から見た「根本的な構造的欠陥」

DX推進の本質は、組織全体の学習能力と適応力の向上にある。にもかかわらず、これまで見てきた4つのDX対応パターン全てが、人材を「選別の対象」として見る発想から脱却できていない。それは、「選抜される少数のエリート」と「選抜されない多数の既存人材」を明確に二分し、図らずとも後者を「消耗品」として扱うという状況を生み出している。この発想の根底には、「人材は消費可能な資源」という20世紀型の経営思考が根深く残っていると言える。

「投資対効果」の根本的な誤算

どのパターンを採用しても、組織の大多数を占める既存人材は、DX推進という成長機会から系統的に排除される。多くの企業が「選抜された少数への集中投資が効率的」と考えているが、これは根本的な誤りだ。

人的資本は通常の資本と異なり、使わなければ減価償却されるという特性を持つ。既存人材への投資を怠ることは、既に投資した資本の価値を継続的に毀損することを意味する。これは、「効率化」の名の下に実施される「資産の浪費」にほかならない。

組織免疫力の致命的な低下

さらに、選抜された少数のエリートに依存する組織は、多面的な脆弱(ぜいじゃく)性を内包する。まず、これらのエリートが転職した瞬間、組織全体のDX推進力が一気に失われるリスクを常に抱えている。さらに、人間の認知には限界があるため、現場から離れた少数エリート組織は、わずかな環境変化の兆候を察知できず、大きな変化の潮目を見逃すリスクもある。

一方、既存人材の大多数は、変化に対する適応機会を奪われ続けることで、組織の変革に対する「抵抗勢力」になりがちだ。これは、既存人材が「この変革は、わが社の伝統を破壊するもので悪である」などの価値転倒により、自己の無力さに直面することを避け、精神的な安定を保とうとする心理が働くためである(いわゆるルサンチマン)。そして、組織が本来持つべき「集合知」や「分散型レジリエンス」を著しく損なう結果となる。

おわりに

人的資本経営の新たな視点:「共創資本」概念

こうした構造的課題を根本的に解決するためには、人材に対する認識の転換が必要だ。

昨今注目を集める人的資本経営の本質は、人材をどのように捉えるかにある。従来の、人を消費可能な「資源」として扱う発想から、従業員が自らの才能やスキル、情熱、そして人生の時間という無形資産を投資してくれる「資本家」として捉える転換が求められる。資本家は、投資効率が悪かったり対象企業が倫理に欠けたりして将来性がないと判断すれば資本を引き揚げてしまう(退職してしまう)。

さらに重要なのは、従業員の才能やスキル、情熱などを、従業員と企業との「共創資本」として捉える視点だ。企業の一方的な思いだけでなく、資本家たる従業員の思いとの重なり合いこそが重要という新たな世界観が求められる。

次回予告

第3回では、この「従業員を資本家として認識すること」および「共創資本」という考え方に立って、既存人材のポテンシャルを最大限活用するという観点から、あるべき世界観とそれを実現するための具体的方策について考察する。

特に焦点を当てるのは、現在の4つの対応パターンが抱える「既存人材の隔離」という共通課題を解決し、全社員が自身の無形資産を最大限に活用できる組織システムの在り方だ。DX推進における真の成功は、一部のエリートによる推進ではなく、既存人材も含めた全社的な変革力の向上にあることを論じていく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 中国電力、RAGの限界に直面し“電力業務特化型LLM”の構築を開始 国産LLMを基盤に

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- 「年齢で落とされる」は6割超 シニアエンジニアが直面する採用の壁と本音

- なぜ日本のITエンジニアは優遇されない? 「世界給与ランキング」から見えた課題

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを