重要性が認知され始めたBIの市場動向:ビジネスインテリジェンス、その効果と威力(1)

IT化に積極的な企業の次のターゲットとして、BI(ビジネスインテリジェンス)があらためて注目されている。情報システムをより戦略的に活用するとともに、効率経営へとつなげ、そして企業体質を転換するツールとして、BIの重要性が浸透してきたためだ。今回は、あらためてBIにスポットを当て、企業におけるBIの重要性、そして主要ベンダ各社の取り組みを通じた市場性などについて探ってみることにした

ビジネスインテリジェンスが注目される背景

景気低迷などの経済環境の悪化を背景に、多くの企業は経営体質の転換を余儀なくされている。もちろん、国際競争力の強化、迅速な意思決定、コラボレーション型経営の推進といった経済環境とは別の観点からも、企業体質の転換は進められているといえるだろう。

こうした企業体質の転換には、情報システムの果たす役割が欠かせない。多くの経営者も、その点では意見が一致する。だが、情報システムを戦略的に、そしてより効果的に活用する手法を知る経営者は、わずか一握りといわざるを得ない。BIが注目を集めているのは、まずこの点にある。

まず、最初に、BIとは何か、という基本的な部分をおさらいしてみたい。

BIとひとくちにいっても、ベンダ各社が指す範囲はそれぞれに異なる。また、各社が得意とする技術を背景にBIのポイントをアピールするために、BIの狙いやメリットが微妙にずれているという点をまず理解しておくべきだ。

例えば、SPSSの場合は、同社が培ってきたデータマイニング技術による優位性をアピールし、この部分を差別化ポイントとして、ユーザーに訴える。コグノスは、多次元型データベースを活用したOLAP(On-Line Analytical Processing)と、そこから取り出される多彩な切り口のデータをどのような指標で読み取るかをひとつの強みとして掲げる。また、SASインスティチュートの場合は、データ・アクセスから各種分析に至るトータルソリューションのアプローチで、その中でもエンタープライズの領域あるいは業界別ソリューションによる優位性を強調し、BIの導入促進を図ろうとする。

このように、各社のアプローチは少しずつ異なるが、BIによって各社が共通に目指しているのは、膨大な企業情報データを統合的に管理し、これを戦略的経営ツールとして活用し、企業の競争力を高めるという点だ。

企業におけるデータ量は急速な勢いで拡大している。例えば、ガートナーグループの調べによると、全世界のストレージの市場規模は、2001年には年間約100ペタバイト(1ペタバイト=1024テラバイト)であるのに対して、2005年には年間約4000ペタバイトものストレージが出荷されると予測されている。つまり、それだけ、世の中に流通するデータ容量が急速な勢いで拡大することの証左でもある。これらの情報すべてが企業情報でないにしろ、この数値を見ただけでも、企業における情報量が継続的に、そして飛躍的な勢いで増加することが裏付けられるだろう。

この背景には、インターネットの普及が見逃せない。インターネットの広がりとともに、企業が取り扱う情報量は飛躍的に拡大している。エンタープライズとしての情報量の増加とともに、部門ごとに独自に活用する情報量も急増しており、このデータの管理だけでも大変な労力と投資が求められるようになっている。

また、異なるデータベースの統合も依然として多くの企業における課題となっている。部門ごとに分散化した顧客データや、ERPシステム、CRMシステムで蓄積された各種データ。さらに、外部企業から入手したデータや過去のデータベースなど、企業が活用するデータはさまざまな形で存在する。

問題は、データは存在するのにそれが十分に活かされていないという点だ。

データの「統合」「分析」「レポ-ティング」

企業内のあちこちに蓄積されながら、ほとんど活用されない膨大なデータをいかに戦略的な情報に変えることができるか──これが、BIの目的だ。

企業情報の中には、分析や解釈のやり方次第で売り上げ拡大やコスト削減に結び付くデータが数多く眠っている。BIでは、こうした企業情報をいったんデータウェアハウスやデータマートの形に吸い上げ、これを基に有益な知識を読み取っていくことになる。

BIの第一歩は、このデータ統合から始まる。

SPSSでは、この部分を「データソース」「データの準備」「データの蓄積」という3つのフェイズに分類して、ユーザーへの提案活動を行っている。各社もほぼ同様のアプローチでBIソリューションの提案を進めている。

ひとくちに統合といっても、もともと統合することを目的に作られてない、形式や構造がまったく異なるデータをどのように統合するか、ここがまず1つのテーマとなる。データのコンバートや編集が必要なのだ。基幹システムなどからデータを取り出してきて、データウェアハウスを構築するツールとしては、ETL(Extract, Transform, Load)ツールと呼ばれるものがある。また、特定のERPや業務アプリケーションに対応していて、そこからダイレクトにデータを取り込めるようになっているBIツールもある。

データが統合できたら、分析が行えるようになる。BIを支える分析テクノロジは、OLAPとデータマイニングだ。最近では、テキストマイニングに対する需要が高まっている点も見逃せない。

デーマイニングで実績のあるSPSSでは、CRISP-DMという手法を用い、「ビジネス状況の把握」「データの理解」「データの準備」「モデル作成」「評価」「展開/共有」という6つのフェイズを繰り返し行うことで、経営者から現場までのあらゆるレベルのユーザーに対して、適切な情報を迅速に導き出すことが可能になると説明している。

次の段階で求められるのが、レポーティングである。導き出された情報が経営者の意思決定や経営判断に使えるレポートとならなくては意味がない。また、情報によって、共有情報としての活用を求められるものもある。各社とも最近では、Webを活用したレポーティングを用意しており、経営者自身が直接操作して中長期的なビジネス判断や、日々の業務に役立つ情報を入手することが容易になってきている。

ここでは、クリスタルディシジョンズの「Crystal Reports」などが有名だ。コグノスも、OLAPツールとレポーティングソフトを1つにまとめた「Cognos Web BI Suite」を取り扱う。

これらの情報を最終的に、今後の企業の方向性や、経営判断における意思決定、さらには問題の事前察知といった点に活用するための分析ツールも注目を集め始めている。バランススコアカードを用いた経営分析などがその最たるもので、BIにおける重要なファクタとなりつつある。

コグノスは、市場調査会社大手ガートナーが提唱するCPM(Corporate Performance Management)に取り組む。CPMとは「企業のビジネス・パフォーマンスを監視・管理する上で用いる方法論、基準、プロセス、システム」と説明されているが、つまりビジネス戦略それ自体とその実行度合いを全社的に評価していこうというものだ。

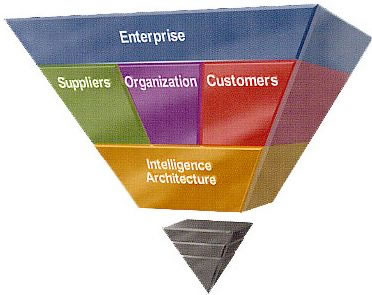

SASインスティチュートでは、こうしたBIにおける一連の流れを逆三角形として示し、情報価値や重要性が増大してくことを表現した提案手法を用いていることが特筆される。これは同社のBIに対する基本的な考え方の表れだといえる。

この図では、社内にある基幹系アプリケーションや基幹系データベース、インフラストラクチャ、そして部門ごとに存在する各種データを最も小さな三角形として定義、その上に、インテリジェントアーキテクチャとして、データの統合/接続、データウェアハウスの構築、OLAPなどによるデータ活用を示し、さらに、その上に、カスタマインテリジェンス、オーガニゼーションインテリジェンス、サプライヤインテリジェンスを定義し、分析/レポーティングツールや、グループ経営のためのソリューションツール、データマイニングを活用した情報分析ツールを用意している。そして、最も大きな部分にエンタープライズインテリジェンスを定義、スコアカードを活用した戦略的業績管理の提案を行っている。

データ統合から、最終的には企業の方向性および問題の事前察知などを知る手段を図案化したものだが、BIにより、情報の価値が高まっていることを分かりやすく示したものだといえるだろう。

BI導入が遅れる日本

では、BIの市場規模はどうなっているのだろうか。

先ごろ、米IDCが発表したBIツールの市場規模は、2006年には全世界で75億ドル(約9000億円)に達すると予測した。これは、IAT(情報アクセスツール)市場動向調査の中で、BIの市場性を示したものだ。

ここでは、BIツールをクエリ/レポーティング、多次元解析、データマイニング、データウェアハウス、ESIソフトで構成しており、経済環境が悪化している中でも、企業はBIに高い関心を寄せており、BIに関連するそれぞれの分野が引き続き成長するとみている。

主要ベンダの売上高からもそれは分かる。

IDCの最新調査において、BIツールで最大シェアを獲得した加コグノスは、2003年度第1四半期の業績が、前年同期比11%増の売上高1億2013万USドル、純利益は990万USドルと、前年同期のマイナス210万USドルから一転して大幅な利益を計上したと発表した。中でも、BIに関する売上高は、前年同期比13%増の1億1160万USドルと堅調な伸びを見せている。

BIに関しては、米国陸軍予備軍、マテル、ヒュート・アソシエイツ、スターバックスの4社から100万ドルを超える大型案件を獲得、そのほか、20万ドルを超える案件を42件、5万ドルを超える案件は337件獲得したという。

このように、昨今の経済環境の悪化という状況にありながらも、BIに対する需要は引き続き根強いものがある。

一方、国内においては、どうだろうか。

ガートナージャパンのデータクエスト部門が発表したITサービスにおける日本の市場規模は、2001年の7兆8750億円から2005年には約10兆5864億円に達すると予測した。だが、こうした産業全体の成長が見込まれる中、BIの成長が米国のように見込まれているかというとそうではない。

実は、同社の別の調査では、現時点では、まだBIを導入している企業の比率は10.8%と低い。また、今後3年間にBIの導入を予定している企業の比率もそれほど高くはないのが実態だ。

だが、企業の情報化投資に関しては、ROIが不透明な情報化投資を避ける傾向が強いこと、既存のIT資産を最大限に活用する意向が強いこと、さらに効率化やコスト削減といった方向性を持った情報化投資が優先されていることなどの理由から、今後、BIが注目を集める可能性が高い。経営者がBIの有効性を理解すれば、米国並みに導入が促進されるのかもしれない。

Profile

大河原克行(おおかわら かつゆき)

1965年東京都出身。IT業界専門紙「BCN(ビジネス・コンピュータ・ニュース)」で編集長を経て、現在フリー。IT業界全般に幅広い取材、執筆活動を展開中。著書に、「パソコンウォーズ最前線」(オーム社刊)など

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 知らない番号でも一瞬で正体判明? 警察庁推奨アプリの実力を検証

- 生成AIで消えるのは仕事、それとも新人枠? 800職種のデータから分かったこと

- Windows RDSにゼロデイ脆弱性 悪用コードが22万ドルで闇市場に流通

- もはやAIは内部脅威? 企業の73%が「最大リスク」と回答

- 政府職員向けAI基盤「源内」、18万人対象の実証開始 選定された国産LLMは?

- 「ExcelのためのChatGPT」ついに登場 GPT-5.4で実用レベルに?

- ZIPファイルの“ちょっとした細工”で検知停止 EDRも見逃す可能性

- M365版「Cowork」登場 Anthropicとの連携が生んだ「新しい仕事の進め方」

- その事例、本当に出して大丈夫? “対策を見せたい欲”が招く逆効果

- 本職プログラマーから見た素人のバイブコーディングのリアル AIビジネス活用の現在地

図1 SASインスティチュートが示すBI

図1 SASインスティチュートが示すBI