4K放送も視野に――東芝レグザ「58Z9X」が見せた熟成の4K画質:山本浩司の「アレを見るならぜひコレで!」(1/3 ページ)

振り返ってみれば、家庭用4Kテレビを他社に先駆けて提案したのは東芝REGZA(レグザ)であった。2011年に発表された「55X3」がそれである。爾来、4Kトレンドを牽引してきた東芝の、この春夏モデルの展開が実に興味深い。

40V型から84V型まで全サイズの4Kテレビを用意し、しかもIPSタイプでLED エッジライト方式の84V型(84Z9X)を除くすべてのモデルに正面コントラストの優れたVAパネルを採用、独自開発の直下型LEDバックライトを組み合わせているのである。そして、40V型(40J9X)以外の3モデル(50Z9X/58Z9X/65Z9X)にエリア駆動によるローカルディミング(部分減光)の手法を与え、劇的なコントラスト向上に基づく高画質化を図っているのだ。4K高解像度に見合うオーバーオールの画質性能を磨こうとする東芝の本気度がうかがえる展開といっていいだろう。

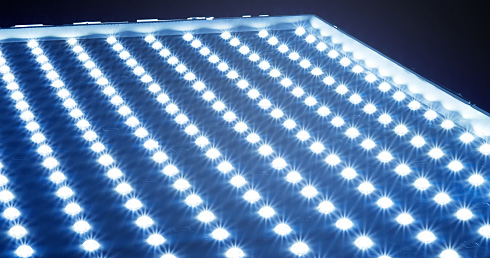

家庭用液晶テレビの開発においては、バックライトを装備した液晶パネルの供給を受けるのが一般的だ。しかし東芝は、昨年の秋冬モデルの「Z8」シリーズ(フルHDタイプ)から液晶パネルのみを調達し、自社開発のLEDバックライトモジュールをパネル直下に組み合わせる作戦に出た。この手法を採ると開発コストは飛躍的にかさむはずだが、液晶テレビの画質改善に根本から取り組むため、あえてこの作戦に出たのだろう。

その目的は3つ。1つはパネル直下に置くことでLEDの数を増やして明るさを稼ぐこと、2つめが直下型ならではのLEDのきめ細かなローカルディミングによってコントラストを飛躍的に高めること、そして3番目が広色域なLEDバックライトを採用することで色再現を向上させることである。

明るさについては、昨年の4Kモデル「Z8X」に比べて75%アップの700nit(1 平方メートル当たりの輝度単位=700カンデラ)を実現しているが、それに加えて画面の明るい部分のピーク輝度を復元する「きらめきLED エリアコントロール」と、ガンマカーブを適応的に制御して撮影時に圧縮されたハイライト部分の伸びを復元する「ハイダイナミックレンジ復元」という2つの手法を盛り込み、白の輝きと明部の階調表現を両立させている点にも注目したい。

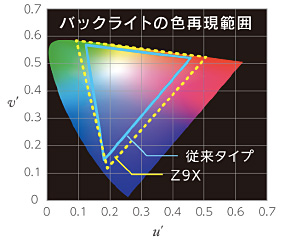

液晶テレビの弱点といわれ続けてきた色再現については、色域の広いLEDバックライトの採用とカラーフィルターの最適化で広色域化を実現している。同様の手法を採った昨秋のフルHD機「Z8」シリーズよりもさらに色域は広がっており、昨年の4Kモデル「Z8X」よりも約30%色再現範囲が拡大され、デジタルシネマの技術標準化団体であるDCIが定めた色域をほぼ満たす表現力を身につけたという。

それに加えて、「Z9X」シリーズの色再現アプローチで個人的にもっとも興味をひかれるのが“最明色”(さいめいしょく)コンセプトの導入だ。Z9Xは先述の通り、ハイビジョン規格のITU-R BT.709よりもはるかに広い色域を有しているわけだが、ただやみくもに広色域の映像を映し出しても「現実世界にはあり得ない奇妙な色」になる危険性がある。

そこで東芝技術陣が注目したのが「光の反射によって得られる物体色には、物理的な鮮やかさの限界がある」という科学的知見であった。その限界を超えると「反射」ではなく、その物体自体が光って見えるようになる。つまり不自然な色になってしまうわけだ。各色によって異なるその限界値を“最明色”と呼ぶのである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR

直下型のLEDバックライトを搭載

直下型のLEDバックライトを搭載