震災後利用するようになったメディア、雑誌とソーシャルメディアが急増

東日本大震災前後で意識が変わったとも言われる日本人。震災前と震災後で利用するメディアに変化は出ているのだろうか。

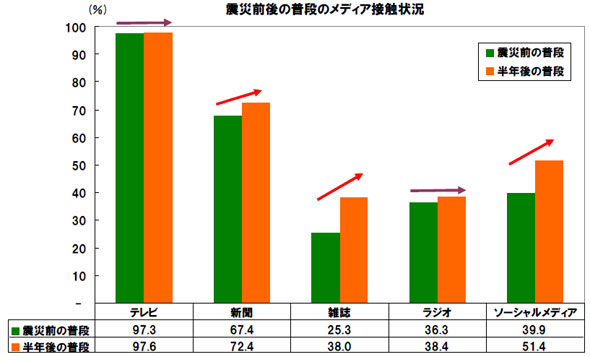

博報堂DYメディアパートナーズの調査によると、震災前と震災半年後のメディアの接触状況を尋ねたところ、テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、ソーシャルメディアいずれもが震災前より接触率が高くなっていることが分かった。特に雑誌(震災前25.3%→震災半年後38.0%)やソーシャルメディア(39.9%→51.4%)は10ポイント以上も上昇していた。

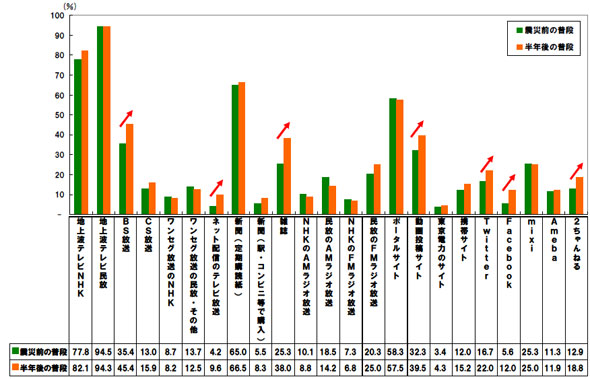

詳しく見ると、テレビでも「地上波テレビNHK」(震災前77.8%→震災半年後82.1%)や「BS放送」(35.4%→45.4%)、「ネット配信のテレビ放送」(4.2%→9.6%)は接触率が高くなっていたのに対して、「地上波テレビ民放」(94.5%→94.3%)は減少していた。

Web媒体では、「動画投稿サイト」(32.3%→39.5%)や「Twitter」(16.7%→22.0%)、「Facebook」(5.6%→12.0%)、「2ちゃんねる」(12.9%→18.8%)の接触率が高くなっていた。

広まりつつあるマスメディア不信

震災後、原発や放射線などに関して、情報の信頼性が問われる機会が増えている。

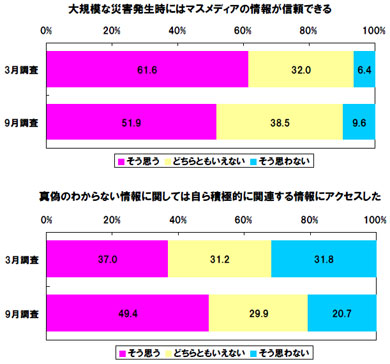

「大規模な災害発生時にはマスメディアの情報が信頼できると思う」とした人は、3月の震災直後には61.6%だったが、9月調査では51.9%に減少しており、メディア不信が広まりつつある現状が分かった。

その影響もあってか、「真偽の分からない情報に関しては自ら積極的に関連する情報にアクセスした」という人が、3月調査の37.0%から9月調査の49.4%にまで増加している。

インターネットによる調査で、対象は3月11日の東日本大震災前後に首都圏にいた15〜69歳男女1313人(3月調査913人、9月調査400人)。調査期間は3月25日〜29日と9月13日〜16日。

関連記事

融合は終わり。次に来るメディアは?

融合は終わり。次に来るメディアは?

もう融合は終わり、場面は転換した。PC、スマホ、タブレット、サイネージ。テレビ以外のマルチデバイスが定着するだろう。地デジが整備され、メディア融合ネットワークが完成した。今の日本は、新しいステージでのサービス展開が必要なのではないだろうか。 「分からないものが一番いい」――秋元康氏のAKB48プロデュース術

「分からないものが一番いい」――秋元康氏のAKB48プロデュース術

コンテンツ業界で長らく活躍し、この度、AKB48をヒットに導いたことからASIAGRAPH 2011で創賞を受賞した秋本康氏。数々のヒットを生み出した秋元氏のプロデュースの秘密とは何なのだろうか。受賞講演で語った内容を詳しくお伝えする。 メディアが生き残る、キーワードは“主観”

メディアが生き残る、キーワードは“主観”

大手メディアには「編集委員」「解説委員」といった肩書きを持つ記者が存在する。取材現場の第一線を退いたベテランが多いが、このシニア記者を積極的に活用してみてはいかがだろうか。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング

震災前後の普段のメディア接触状況(出典:博報堂DYメディアパートナーズ)

震災前後の普段のメディア接触状況(出典:博報堂DYメディアパートナーズ) 詳細状況(出典:博報堂DYメディアパートナーズ)

詳細状況(出典:博報堂DYメディアパートナーズ) (出典:博報堂DYメディアパートナーズ)

(出典:博報堂DYメディアパートナーズ)