暑すぎるから日陰だけを通りたい! 今こそ必要なルート検索アプリが復活模索中

この夏、東京都内の最高気温が40度を超えるなど、厳しい太陽とどう付き合って行くかが大きな問題となっている。家でじっとしているのが一番なのはもちろんだが、多くの人は外に出かなければならない。できたら少しでも涼しい道を歩きたい。そんなルートを教えてくれるアプリはないのだろうか。

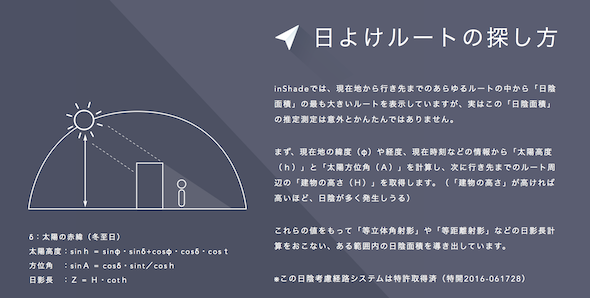

うかつだった。そういうアプリが既に存在していたのに気づいていなかった。「inShade」というアプリが2016年にiOSとAndroidで公開され、話題を呼んでいたのである。しかし、現在はサービスを停止中。今こそ必要とされているのに……。

猛暑にぴったりなこのアプリがなぜ今動いていないのか、開発者に聞いてみた。

開発したのは、共同創業したオンライン証券サービスFOLIOでCDO(最高デザイン責任者)を務める広野萌(はじめ)さん。このシステムのために特許も取得している。

広野萌さん inShadeはヤフーに勤めていた2014年の夏に、社内ハッカソンで作ったアプリです。ヤフーのビジョンでもあった「課題解決」をモットーにアイデアを考えようとして、とにかく日常で感じていた課題をチームの皆でひたすら出していました。全部で数百個の課題がでたのですが、その中に「夏は暑い」というのがあって、笑ってしまったんですが、自分が暑がりなこともあってこれを解決できたら面白いな、と思い解決策を考えることにしました。

まず「暑い」理由を掘り下げていきます。太陽が近いから、日差しがあたるから、アスファルトのせい、車が多いから、緑が少ないから、などいろいろ出していきます。

次に、その暑さを回避するために日常的に自分が何をしているかを、実際に外に出てみて暑さを感じながら考えていたところ、目的地にたどり着くまでに涼しいお店に入ったり、地下を通ったり、日陰に入って涼んでいたりすることに気付きました。

思い返してみると、自分は「あぁ、このままずっと日陰だったらいいのに……」と感じることが多いし、むしろ目的地までちょっと遠回りでも日陰が多そうなルートを通って行くことも多々あるので、その原体験をもとに「それをアプリにしてしまおう!」と思いつき開発に至ったという次第です。

――暑さ回避のための自分の行動を分析したんですね。 アイデアを思いつくのは簡単だろうけど、サービスの実装は難しいですよね。2014年の夏に開発されたということですが、アプリとして公開されたのは2016年ですか?

広野 2014年の夏に開発プロトタイプをつくったのですが、建物の高さを取得するのが大変だったので(当時は六本木駅周辺だけで精一杯でした)特に世に出そうとは思っていなかったのですが、1年後の夏に、「暑すぎる……。inShade使いたい……」と我ながら思い、次の夏までに開発してリリースすることを決めました。予定通り公開したのが2016年の夏です。それでも東京23区が精一杯でした。

――建物の高さデータはどうやって取得してたんですか? 地図自体はGoogleマップのAPIのようですが。

広野 当時はGoogle EarthのJavaScript APIを使って、イベント経由でその地点の情報を取得していました。その情報の中に建物の高さも含まれていました。ただ、そのAPIは2016 年末で提供終了されてしまい、もう使えないため現在サービス終了しています……。

――なるほど。そういうことだったんですね。で、代替サービスは今も見つかっていないと。ゼンリンなど、国内の地図提供会社はどうでしょうか? 金額的には相当かかりそうですが。

広野 はい、さまざまな会社さんに見積りをお願いしたのですが、基本的には数百万から数千万かかると言われて、プライベートプロジェクトとしてやってる僕らとしては厳しい金額でした……。

――それは厳しい……。で、ほかのより安価なサービスを探しているわけですね。

広野 はい!もしくは、他に全国の建物の高さを取得できる方法があれば教えてもらいたいなと思ってます!

――ここは街路樹でこの時間帯なら日陰になりますよとか、そういう情報が集められたらいいなとも思います。歩道の木陰の情報って、数値化はされてないので難しいけど、集合知的に、もしくはGoogleストリートビューから解析するとか(これも無茶ですが)。

広野 Google Earthからだと、建物の高さだけじゃなくて衛星からの距離でみてるので街路樹も判定されてたんです。それだけに悔しい……。

――なんと! 街路樹対応してたんですね。当時試せなかった自分も悔しいです。

Google Earth APIの停止により影響を受けたサービスは多い。代表的なものの一つは「Hiroshima Archive」「Nagasaki Archive」。生存者の証言を地図上にマッピングする首都大学東京システムデザイン学部准教授の渡邉英徳氏(現在は東京大学大学院 情報学環 教授)を中心としたプロジェクト。こちらはGoogle Map APIからオープンソースプロジェクトであるCesiumへの乗り換えに成功している。inShadeの場合、このようなスムーズな移行は可能だろうか?

今最もニーズの高いinShadeがこのまま埋もれたままでいるのはあまりにもったいない。復活のための情報をお持ちの方はぜひ@hajipionさんに連絡をどうぞ。

関連記事

「Google Earth API」、2015年12月に提供終了へ

「Google Earth API」、2015年12月に提供終了へ

WebページにGoogle Earthの3D地球儀を埋め込むAPIが来年12月に使えなくなる。このAPIが、ChromeやFirefoxがサポート終了するNPAPIを必要とするためとGoogleは説明した。 室外機に濡れタオル、効果ある? エアコンメーカーに聞く

室外機に濡れタオル、効果ある? エアコンメーカーに聞く

室外機の天板に濡れたタオルを載せ、水が入ったバケツにタオルの一端を浸しておくと、エアコンの効き目がよくなる――そんなアイデアがネット上で話題に。本当に効果があるのか、エアコンメーカーに聞きました。 エアコン「つけっぱなし」と「こまめにオンオフ」どっちが得? 猛暑日に実験、結果は……

エアコン「つけっぱなし」と「こまめにオンオフ」どっちが得? 猛暑日に実験、結果は……

夏場のエアコン、つけっぱなしにするのとこまめにオンオフするのはどちらが電気代が安くなる?――ダイキンが猛暑日に実験した結果は。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR