改ざんされても撮影者が分かる“追跡”機能をカメラに ニコンが「Z 9」ベースのテスト機を作った理由(1/2 ページ)

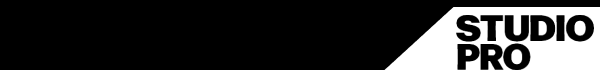

改ざんや著作権侵害など、デジタルコンテンツでは避けて通れない課題を解決しようとする取り組みを行っているのが、米Adobeを中心に複数社が加盟するCAI(Content Authenticity Initiative)だ。Adobe以外に米Microsoft、英Arm、米NVIDIA、米Qualcommなどのテック企業に加え、AFP通信やAP通信、BBC、ロイターなどのメディアなども加盟している。

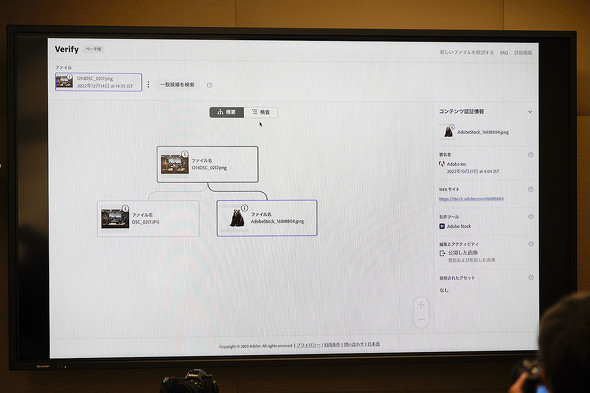

CAIが提供する来歴記録機能(コンテンツクレデンシャル)は、Photoshopなど対応ソフトで制作した作品に対しメタデータを付与し、誰がどういったツールを使って作成したかを第三者が確認できるようにするもの。編集・加工されたコンテンツであれば、誰がどういうツールを使って編集を加えたのか来歴を追うことができる。Adobe Stockなど来歴記録に対応したストックフォトサービスだと、素材に元のURLなども来歴に記録される。また、画像生成AIで生成した画像にメタデータを付与することで、出自を明らかにすることも可能だ。

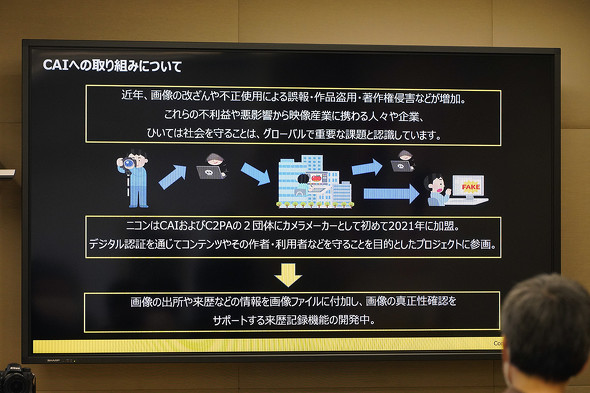

このコンテンツクレデンシャルをカメラに搭載しようと動いたのがニコンだ。同社は、CAIに初めて参画を表明したカメラメーカーでもある(現在はライカを含めて2社)。ニコンは、Adobeとのパートナーシップを2022年10月に発表。その取り組みの一環として、フラッグシップカメラ「Z 9」に、来歴記録機能を実装したテスト機を製作した。

カメラに“追跡”機能が搭載されたら何ができる?

ニコンはなぜ来歴記録をカメラに実装しようとしたのか。今回の来歴機能の実装を企画したのはニコンの「UX企画室」だ。よくある商品企画とは異なりユーザーの体験価値にフォーカスした組織で、元より画像改ざんの悪影響が深刻化していることに課題感を持っていた。それを解決する取り組みとして、Adobeを中心に立ち上がったCAIに加盟することを決めたという。

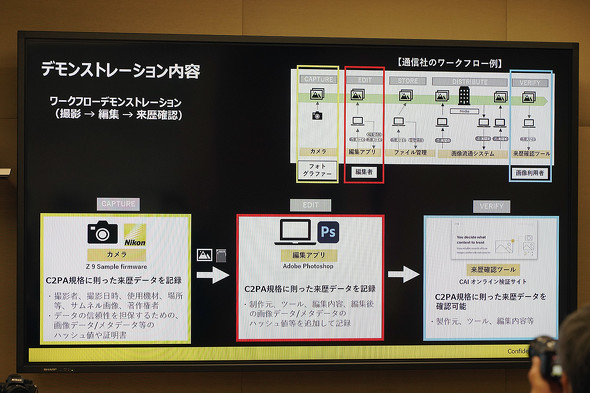

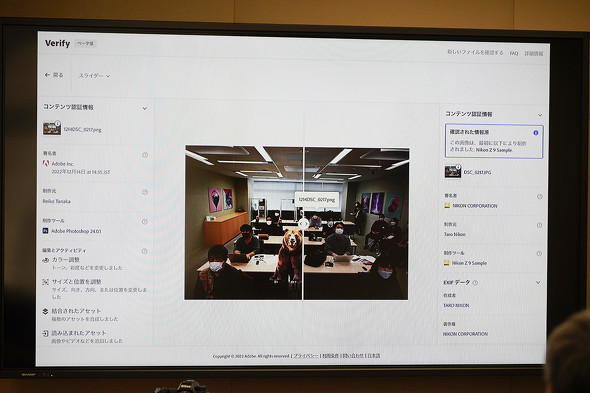

来歴記録機能は、撮影と同時にハッシュ計算を行い、カメラ単体で写真に暗号化されたメタデータを付加する。データは、事前に登録した撮影者やカメラ機材などの情報が埋め込まれており、CAIのサイトからチェックすることができる。このデータを、Photoshopに取り込み、編集/加工を加えると、メタデータに編集した日時、ソフト、作成者、どういった加工を加えたのかなどの情報が蓄積される。CAIのサイトで編集後のデータを参照すると、編集前のデータを含め来歴を追うことができ、編集前後のデータを並べてして比較表示することもできる。

デモではPhotoshopで熊の画像データを加えた加工を施したが、元の写真はどのような状態で、どのような加工を経たのか、加工に使った画像はどのストックフォトサービスのものかなどを確認可能。編集前後を比較することもできる

デモではPhotoshopで熊の画像データを加えた加工を施したが、元の写真はどのような状態で、どのような加工を経たのか、加工に使った画像はどのストックフォトサービスのものかなどを確認可能。編集前後を比較することもできるカメラに来歴機能を搭載することで、プロのカメラマンがクライアントにデータを納品する場合に、自身が撮影した写真であることを証明できる他、もし写真が何かしらの改ざんを加えられた場合でも、元の写真がどういったものかを遡って確認することができる。

コンテンツクレデンシャル自体はオープンソースの取り組みだ。CAIの他に、同機能の標準化を進めるC2PAという組織を立ち上げている。ここで各企業の参画を募り、さまざまなアプリ、サービス、デバイスに来歴記録の実装を広げる。C2PAは日本企業だとソニーも加盟している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR