「もしサイバー攻撃を受けたら?」を考えたことはありますか ITセキュリティの新常識「サイバーレジリエンス」を理解する(1/2 ページ)

ITセキュリティの世界では、新しい言葉が常に生まれています。最近、特に注目されているのは「サイバーレジリエンス」。もしかすると、皆さんも聞いたことがあるかもしれません。今回はそのサイバーレジリエンスの概略を知り、セキュリティ観をアップデートできるようにしたいと思います。

激化する攻撃、その中で生まれた「サイバーレジリエンス」

かつて、サイバーセキュリティといえば「マルウェア感染からどう身を守るか?」ということが注目されてきました。マルウェアに感染せぬよう、常にマルウェア対策のためのパターンファイルをアップデートし、不正と認識されている特徴と一致したファイルを弾き、感染させない──という手法が取られてきました。

しかし、マルウェアはごく一部のコードを変え、亜種を大量に作ることでこの手法をすり抜けてしまいます。既知のマルウェアから身を守るためには今でも有効な手段ではありますが、もはや時代遅れの手法になっています。

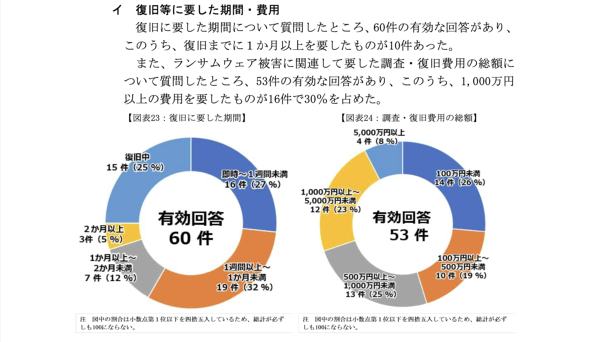

加えて、大きな課題となっているのは、ひとたびサイバー攻撃を受けてしまったときの事業への影響の大きさが無視できなくなってきていることです。警察庁が発表している2023年上半期版「サイバー空間をめぐる脅威の情勢等」によれば、ランサムウェアの被害に遭った企業のうち、復旧までに1カ月以上を要したものが10件。サイバー攻撃による事業停止の影響が無視できなくなっていることが分かります。

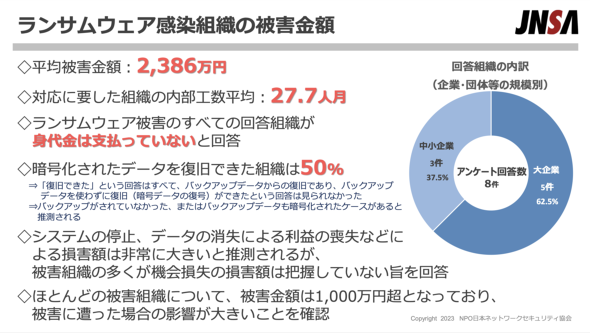

日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)による「サイバー攻撃被害組織アンケート調査」でも、平均被害金額は2386万円、対応に要した内部工数は平均27.7人月と、大きな数字となっていることが分かります。

直近でも、クラウドベンダーのエムケイシステムが提供する人事労務向けサービスのトラブルなどが大きな話題になりました。

参考:社労士向けクラウド「社労夢」障害、発生からまもなく1カ月 6月料金請求なしで売上高予想32億円→未定に

これまでは感染させないことに注力していましたが、それでも感染は避けられません。そのような前提では、「大事なデータが奪われないこと」「クライアントPCへの侵入を許しても本丸には入られないこと」など、“致命傷でなければセーフ”という考え方もできるでしょう。

例えば、名古屋港を管理する名古屋港運協会で発生したランサムウェア被害が好例かもしれません。名古屋港はランサムウェアにより、大規模なシステムダウンが発生したことが大きな事件として報道されましたが、2日間のダウンのみで復旧に至っています。

もちろん被害が発生したことや、システムダウンに至ってしまったことは課題ではあるものの、まずは事業を再開させることが重要です。その点では「2日間で復旧」ということにも注目すべきかと思います。

参考:名古屋港、ランサムウェア被害で2日間ダウン コンテナ搬出入が停止

参考:名古屋港のシステムを停止させたランサムウェア「LockBit」とは? 攻撃の手口や特徴を解説:この頃、セキュリティ界隈で

言い換えれば、防御力を高めるだけでなく、サイバー攻撃の被害は起きてしまうことを前提にした対策も、またセキュリティの向上といえるはずです。もし被害が発生しても致命傷を受けないようにしつつ、事業を継続する、素早く事業を復旧させる──これがサイバーレジリエンスの基本です。

“レジリエンス”とは、「回復力」「復元力」「弾力」などを指す言葉です。サイバー攻撃が激化した結果、ITシステム、そして事業においても、サイバーな回復力を示す「サイバーレジリエンス」が求められるようになったのです。

関連記事

停止できない業務に“回復力”を セキュリティ対策「サイバーレジリエンス」とは 金融業界を例に解説

停止できない業務に“回復力”を セキュリティ対策「サイバーレジリエンス」とは 金融業界を例に解説

サイバー攻撃の手段が多様化する中、セキュリティ対策「サイバーレジリエンス」に注目が集まる。インシデント発生時の被害を抑え、業務を継続するための考え方を、対策が進む金融業界を例に解説する。 「防御を破られました。もう終わりです」とならないセキュリティの新常識 いま知りたい“復帰力”の基礎

「防御を破られました。もう終わりです」とならないセキュリティの新常識 いま知りたい“復帰力”の基礎

近年、情報セキュリティ業界で「サイバーレジリエンス」という概念が注目されている。サイバーレジリエンスとは何か、どのように実現するのかをSplunkの専門家に聞いた。 CEOの7割「サイバー攻撃への対応力に懸念」 セキュリティ意識と実態にギャップ アクセンチュア調査

CEOの7割「サイバー攻撃への対応力に懸念」 セキュリティ意識と実態にギャップ アクセンチュア調査

企業のCEOのうち7割超は、自社のサイバーセキュリティに懸念を持っている──アクセンチュアがこんな調査結果を発表した。サイバー攻撃による損害を回避するか最小限に抑えるために、自社が十分な能力を有しているかCEO1000人に聞いたところ、74%が対応力に懸念があると答えた。 14年分の「情報セキュリティ10大脅威」を振り返り “変わらない”5つの対策

14年分の「情報セキュリティ10大脅威」を振り返り “変わらない”5つの対策

情報処理推進機構(IPA)が毎年発表する「10大脅威」。過去14年分をまとめて振り返ると、脅威と対策の中で「変わったこと」と「変わらないこと」が見えてくる。 「サイバー攻撃を受けた企業」に聞く被害金額 日本ネットワークセキュリティ協会が70社にアンケート

「サイバー攻撃を受けた企業」に聞く被害金額 日本ネットワークセキュリティ協会が70社にアンケート

サイバー攻撃を受けた企業は、金額にしてどれだけの被害を受けるのか──日本ネットワークセキュリティ協会が、実際にサイバー攻撃の被害に遭ったことがある企業70社から回答を得たこんなアンケートの結果を公開した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR