広告か有料購読か、答えのないニュースの在り方 ペイウォールの課題は“マンガ配信”に解決のヒント?:小寺信良のIT大作戦(1/2 ページ)

普段われわれがさまざまなメディアを通して目にするニュースは、無料で無尽蔵に情報が提供されているように見える。しかし実際には、そのニュースを提供するためのコストがかかっており、どこかで回収が図られている。

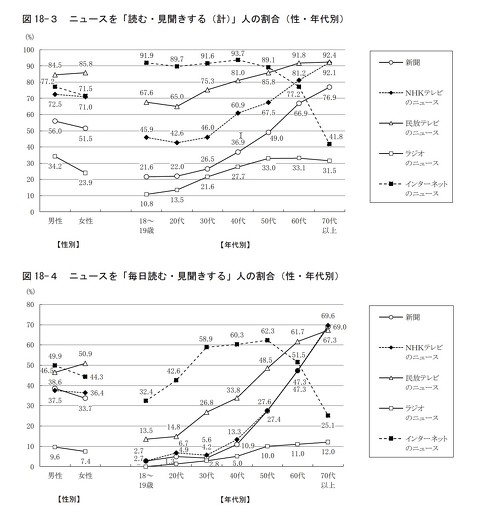

公益財団法人 新聞通信調査会が公開した第17回 メディアに関する全国世論調査(2024年)という資料をひもといてみると、ニュースへ接触するメディアは、50代まではインターネットが最多であり、60代以上になるとテレビメディアが逆転する。

とはいえ平均でならすと、最多メディアは民放テレビニュースとなる。これは無償で提供されているように錯覚しがちだが、実際にはスポンサーが付く広告モデルである。

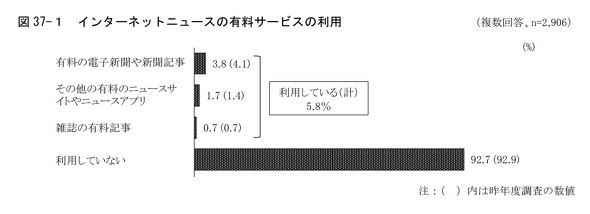

インターネットのニュースも、サイトによっては広告モデルの場合もあるし、ペイウォールモデルの場合もある。傾向としては、新聞社系はペイウォールモデル、雑誌・週刊誌派生系は広告モデルが多いようだ。

ペイウォールモデルの利用率は、かなり低い。有料のニュースサービスを利用している人は全体の5.8%にすぎず、大半は無料の(実際には広告モデルの)ニュースしか読んでいない。

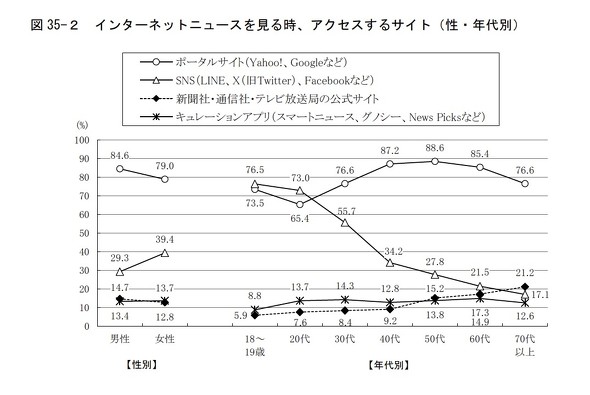

情報アクセスという点では、Googleなどパーソナライズされた検索エンジンを使用することで、自分の好む情報にしかアクセスしない「フィルターバブル」といった現象は、古くから指摘されているところである。

またSNSなどで作られたグループ内で共有される情報は、自分たちにとって心地よい情報に偏っていくという「エコーチェンバー」現象も指摘されているところである。

インターネットニュースを見る時に使用するサイトとしては、30代以上は圧倒的にポータルサイト経由であり、フィルターバブルの影響を受けている。また20代以下ではSNSが最多となっており、エコーチェンバーの影響を受けていると考えられる。

それに加えて、広告モデルとペイウォールのニュースに二分されるという現象もまた、発生しているといえるのではないだろうか。これはおもに、経済感覚の問題だろう。つまり対価を払ってもそのニュースを見たいと思う人と、広告モデルのニュースしか見ない人との間で、知識的な分断が起こっている可能性がある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR