東芝ブランドの底力――新型オーブンレンジ「石窯ドーム」のチャレンジ:滝田勝紀の「白物家電、スゴイ技術」(1/2 ページ)

中国家電大手「美的(ミデア)集団」に買収されることが決まった東芝の白物家電事業。しかし、長きにわたって培われてきた技術力や開発力は、まさに「メイド・イン・ジャパン」の象徴だ。今後もブランドは維持されると報じられているが、そんな状況の中でオーブンレンジ「石窯ドーム」が7年振りのモデルチェンジを果たした。

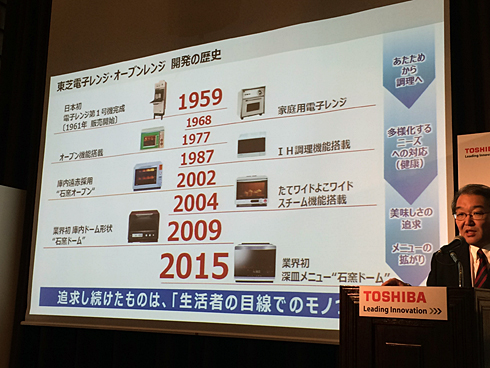

東芝ホームテクノで商品企画を担当する奥野勉部長は、新製品発表会のプレゼンテーションの折、東芝の白物家電事業の歴史を振り返った。「1959年、日本初の電子レンジ1号機を完成させたのは東芝でした。1961年に販売を開始したときの価格は125万円。当時の大卒初任給が1万円だったことを考えると、いかに高価なものだったか、お分かりいただけると思います」。もちろん家庭用ではなく、上野動物園の食堂や池袋西武デパート、東京駅の大丸などの飲食スペースで使われていたようだ。

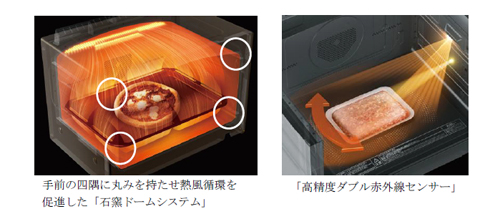

さて、そんな東芝のオーブンレンジ「石窯ドーム」の新フラグシップモデル「石窯ドーム」(ER-PD7000)のスゴい技術が、新たに「1024ポイント赤外線センサー」と「センター赤外線センサー」の“ダブルセンサー”を搭載したところだ。128ポイント×8つ目(=1024ポイント)の赤外線センサーを側面中央に設置し、庫内の隅々の温度をきめ細かく、スイングしながらチェックする。そしてセンター赤外線センサーが、庫内中央の食材の温度変化をじっと監視する仕組み。

「他社さんの製品では、ほとんどがセンサーは1つしか搭載していません。唯一、日立さんの製品が赤外線センサーと重量センサーの2つを備えていますが、スイングセンサーと固定センサーで合計で1025ポイントもしっかりと見られるオーブンレンジは、この『石窯ドーム』以外はありません」(奥野氏)

奥野氏によると、センサーを複数搭載すること自体は、そんなにハードルの高い技術ではないという。ただ、レンジという限られたスペースに、スイングと固定センサーの両方を搭載し、ソフトウェアやハードウェアにしっかりとアジャスト、なおかつコスト面まで調整することが一番の苦労だったようだ。

とはいえ、今回東芝はセンサーだけに限らず、性能について妥協することなく、隅々にまで目を配った。オーブン、レンジ、スチームとすべての基本機能を見直し、なおかつ本体や庫内のサイズ、設置のしやすさ、使いやすさや手入れのしやすさまで、すべてを徹底的に使う人目線で検証。どんなキッチンにも置きやすく、誰もが使いやすい“究極のオーブンレンジ”を目指したという。

「“あたりまえのことをあたりまえ以上にできる”オーブンに仕上がっていると思います。例えば『石窯ドーム』は、その名の通り、焼きの技術で有名ですが、今回業界No.1の高温350°Cのワイド熱風で、どこよりも高温でしっかりと焼けるようにしました。先ほども触れたように、スイングセンサーと固定センサーで、合計で1025ポイントをじっくりと見て、どのレンジよりもムラなくじっくりと温め、解凍することもできます。そんなレンジでありながら、多くのキッチンに置けないほど巨大なではダメですから、これまで以上に庫内や本体のサイズを1mm単位で追求し、奥行きが40cmを切りました」

まず、『石窯ドーム』の象徴である高温での焼きについての技術を確認したい。ここでポイントとなるのは、業界No.1の高温350℃のワイド熱風を実現する仕組みだ。ここにも卓越した技術が複数込められている。

「1つは背面にある39×25cmのワイドな熱風ユニットです。これまでは25×25cmでしたが、その表面積をシンプルに1.5倍ほど大きくすることで、熱源を強めました。また、その熱の対流が焼きにはもっとも重要になるのですが、そのエネルギーをスムーズに庫内中へと送れるように、4つの角をラウンド形状にしたことがあげられます。これにより発生した熱源が庫内全体へとしっかり届き、結果、食材がしっかりと焼けるというわけです」

さらにレンジといえば、下部に搭載されているマイクロ波を拡散するためのアンテナも重要だが、ここにも一工夫が加えられていた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR