仕事に役立つ「法律情報データベース」:ビジネスシーンで気になる法律問題

Web2.0時代では、難解な法律用語に直面しても、インターネットが頼りになる。枕になりそうな六法全書や壁一面の判例集から必要な情報を探し出すというのは、もはや昔の話になった。とはいえ、オンライン情報のすべてを信用するのも無謀だ。本当に役に立つ法律データベースを紹介しよう。

Web2.0時代に生きる私たちは、知らない言葉に出会っても、あわてず騒がず、おもむろにPCを開いてGoogleでその言葉を検索する。別にGoogleに限ったものではなく、Yahoo! JAPANでもgooでもよいが、とにかく検索サイトで調べてみると、大抵はたくさんの情報が得られるのである。

知らない法律用語はとりあえず検索してみれば?

例えば、前回この連載で取り上げた「競業避止義務」という言葉も、Googleで検索してみると、実に7万9200件の検索結果がヒットするのだ。そうした法律用語の中でも、Wikipediaの見出し語だったりすると、Wikipediaの解説ページが検索候補の上位に表示されることが多い。耐震偽装事件などでも話題になった「瑕疵担保責任」という言葉も、不動産関係のサイトに並んでWikipediaが上位に来ている。

しかし、こうした情報はどこまで正しいのか、よく分からない。Wikipediaは不特定多数人が任意に編集を重ねていくことで実現される「集合知」として、Web2.0を象徴する1つのモデルだが、それだけに掲載内容の正しさに保証はない。それ以外のサイトも、弁護士や法律事務所、法律学の大学教授のサイトなら信用できるかというと、必ずしもそうとはいえない。学生時代ならいざ知らず、どこの誰か分からない人がネットに書いていたというだけで、仕事の資料に丸写しでもしてもし間違っていたら、責任問題にもなりかねない。

信頼できるサイトかどうかを見極めるのは、実はけっこう難しいのだ。

法令ならこれがイチ押し――総務省「法令データ提供システム」

法律や政令の現物を見たいのであれば、何をおいても総務省行政管理局の「法令データ提供システム」がイチ押しだ。現在は憲法と法律が1809件、政令と勅令が1935件、府令と省令が3540件、全部で7284件もの法令を無料公開している。これは国内で有効な法律をすべてカバーする規模なのだ。

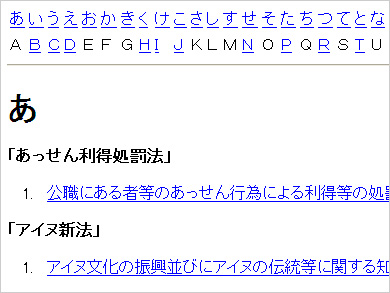

調べ方は簡単。トップページにアクセスして、キーワードなら法令用語検索、法令の表題に書いてある言葉なら法令用語検索のボックスに入力するだけだ。法令の長ったらしい正式名称が分からなくても、一部でもいいし、略称でもいい。基本的に、総務省の認めた略称でないと出てこない。

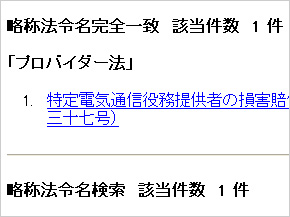

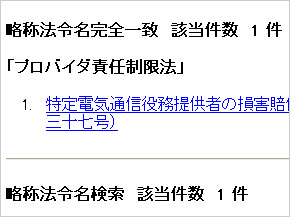

例えば、ISPの責任制限と発信者情報開示を定めた法律を調べたい、と思ったら、正式名称の「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」というのを入力するか、その一部の言葉(例えば「発信者情報」)を入力する。以前は、世間で一般的に使われている「プロバイダ責任制限法」ではヒットせず、「プロバイダー法」という略称を入力しないと出てこなったが、最近はプロバイダ責任制限法でもヒットする。随時キーワードを追加しているようだ。略称の一覧もあるので上手に活用しよう。

現在有効なすべての法令を検索して、その条文を全部確認できるのは素晴らしい。しかも無料だ。2001年以降であれば、廃止された法律の条文も「廃止法令一覧」から検索できるし、国会で可決されたけれどもまだ施行されていない法律も「未施行法令一覧」から検索できる。これ以上の付加価値を求めるのなら、民間データベース会社による有料の商品を買うしかない。

裁判所のサイトにある判例集は使えるか?

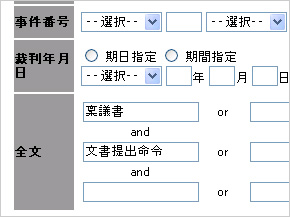

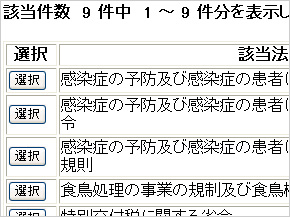

これに対して、判例は裁判所のWebサイトで公開されている。トップページの右側にある「裁判例情報」というボタンをクリックすると、裁判所による判例検索システムの検索画面にアクセス。そこで探したい裁判例の日付や、判決全文を対象とする検索キーワードを入力すればよい。

試しに「競業避止義務」で検索してみると、全部で60件ヒットする。知的財産関係が多いが、これは競業避止義務が不正競争防止法違反で争われることが多いためだ。

別の例を挙げてみよう。取引先とのトラブルで訴訟となり、取引過程で作成した社内稟議書について、訴訟相手が裁判所に提出しろと要求した。この時、これまでの取扱いはどうだったのか調べよと上司から命じられたとする。デキるビジネスパーソンは、おもむろに裁判所の判例検索システムを開き、and検索で「稟議書」と「文書提出命令」とキーワードを入力するのである。すると6件の候補が現れるから、そのうちわりと最近の最高裁決定を3件ほど調べていけば、どういう場合に提出しなければならないのか、確実な資料が得られる――というわけだ。

もちろん裁判所の判決文をいきなり読んでも難しすぎるし、どの部分が肝心なところか分からないということもあるだろう。そういう時は、同じキーワードでGoogle検索してみればいい。比較的分かりやすく解説したページがいくつも出てくる。そして今度は、重要らしい最高裁の決定が3つ分かっているので、少なくともそうした判決に沿った解説をしているページなら、一応信頼できそうだと当たりを付けることができる。

ただし、裁判所のWebサイトに載っている裁判例は、数が限られているという難点がある。正確な数は裁判所のサイトにも掲載がないので分からないのだが、民間のデータベースが載せている判決の方が圧倒的に多いことは確かだ。裁判所のデータベースで必要な資料が引き出せた場合はよいが、引き出せなかったなら、別の有料データベースを探す必要がまだまだあるのである。

使える情報満載の政府情報

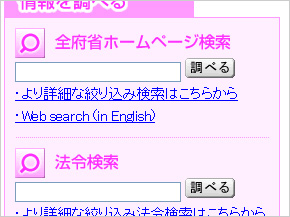

法令や判例以外にも、官庁の発表する資料は有用なものが多い。電子政府の総合窓口からアクセスすると、官庁発表資料を検索もできるし、新着情報も省庁別にみられる。

最近の金融機関に対する行政処分を確認したければ、省庁別新着情報から金融庁の報道発表資料に出てくる。鳥インフルエンザの正確な状況を把握しておきたいというなら、農林水産省の報道発表資料にでてくる。どこの管轄下よく分からない時は、「全府省ホームページ検索」でとりあえず「鳥インフルエンザ」と入力すれば、なんとかたどり着くはずだ。

データベースとは少々異なるが、商事法務という会社のメールマガジンに登録すれば、官公庁に裁判所、そして民間機関のさまざまな新着情報が毎週2回送られてくる。これをチェックすれば情報通になれること間違いない。同社サイトで登録しておこう。

民間データベースはどんなものがあるか?

最後に、民間の法令と判例のデータベースも紹介しておこう。この業界は、2004年のロースクール制度導入のあたりから激しい競争状態にあるのだ。

オンラインデータベースとして代表的なものは、TKCの「LEX/DB」(ロースクール向けにはローライブラリ)、第一法規の「D1-Law.com」、米データベース会社であるLEXIS/NEXISが日本法データベースとして売り出している「LexisNexis JP」、そして同じく米データベース会社のTomsonが日本の法律出版社である新日本法規と合弁で立ち上げた「Westlaw Japan」の4つだ。

ただし、Westlaw Japanは2007年4月に正式リリースという予定。これに加えて、EOC/LICが「判例秘書」シリーズとしてDVDによる法律雑誌データベースを開発中だ。このデータベースはイントラネット内でオンラインの利用も可能。データはオンライン上で公開していないが、DVD内のデータはオンラインデータともリンクしている。

| データベース | 提供元 | 判例 | 法令 | 1IDあたりの利用料(一部) |

|---|---|---|---|---|

| LEX/DB | TKC | 第一法規と共通 | なし | 月額1万500円で4時間利用可能 |

| D1-Law.com | 第一法規 | 判例体系を元に完備 | 現行法規として完備 | 法令・判例セットで月額3万2400円 |

| LexisNexis JP | LEXIS/NEXIS | 完備 | 完備 | 月額1万2600円 |

| Westlaw Japan | Thomson/新日本法規 | 判例マスターを元に完備 | 法令マスターを元に完備 | 確認中 |

| 判例秘書.JP | LIC/EOC | 判例雑誌を元に完備 | なし | 確認中 |

現時点ではそれぞれに特徴があり、どれが最善ということはいいにくい。企業で導入する際は、各社のデモやトライアルIDの提供を受けて、正式導入前に吟味するといいだろう。

情報ネットワーク法学会とは

情報ネットワーク法学会では、情報ネットワークをめぐる法的問題の調査・研究を通じ、情報ネットワークの法的な問題に関する提言や研究者の育成・支援などを行っている。

筆者プロフィール 町村泰貴(まちむら・やすたか 南山大学法科大学院教授)

南山大学法学部・法科大学院で民事訴訟とサイバー法を担当し、情報ネットワーク法学会では副理事長を務める。ブログ「Matimulog」でも活動中。

編集部からのお知らせ

連載「ビジネスシーンで気になる法律問題」では、読者の皆様からの投稿を受け付けております。ビジネスに関連する法律問題について、相談や質問などのご意見を以下のフォームから投稿してください。なお、受け付けましたご意見に関しては、記事中でご紹介させていただくことがございますので、ご了承ください。

関連記事

- 連載バックナンバー

転職で守るべき義務とは――競業避止義務って知ってる?

転職で守るべき義務とは――競業避止義務って知ってる?

実力を認められてヘッドハンティングの話がくるのはうれしいものだ。いろいろな意味でチャンスでもある。しかし企業機密を不正に持ち出すのは御法度だ。また「ライバル会社に転職しない」と誓約書に一筆入れさせられる場合もある。 RMTは合法ビジネスになるのか?

RMTは合法ビジネスになるのか?

オンラインゲームで話題になるのはRMT(リアルマネートレード)。電子マネーやポイント制度などオンライン上の経済取引を考える上でも重要なヒントがあるはずだ。 ドメイン名の差し押さえ――現実的には難しい?

ドメイン名の差し押さえ――現実的には難しい?

2ちゃんねるのドメイン名を差し押さえるという報道が大騒ぎになっている。「仮差し押さえ」なのか「差し押さえ」なのか、最終的な目的が「2ch.netというドメイン名の競売」にあるのか、それとも「2ch.netというドメイン名の使用差し止め」にあるのか――いくつかの疑問を考えてみたい。 内部告発は保護されるのか

内部告発は保護されるのか

お前とは一緒に仕事できない――。かつて内部告発者といえば、当然のように裏切り者の汚名を着せられていた。不正行為を内部告発をしても不利益は被らないという公益通報者保護法の実態に迫る。 メールの証拠能力と裁判

メールの証拠能力と裁判

ビジネスのIT化が進む現代社会では、これまでの常識ではっきり答えの出ない法律問題が出てくることも多い。そんなビジネスの法律問題を情報ネットワーク法学会所属の研究者や弁護士が分かりやすく解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- VS Code拡張機能4件に重大な脆弱性 累計ダウンロード数は1.2億

- 「VPNをやめれば安全」というほど簡単じゃない 真の「脱」を達成するには

- なぜ予算を掛けてもセキュリティは強化できない? 調査で分かった3つの理由

- 富士通、開発の全工程をAIで自動化し「生産性100倍」 自社LLMのTakaneを活用

- 「身近な上司」を再現する専用ディープフェイク動画を作成 KnowBe4が新トレーニング

- AIに代替される人材の特徴は? 「2029年までに定型業務のみ人材の90%がAIに」

- 「2027年1月12日」は運命の日? サポート切れOSを使い続ける会社の末路

- 悪いのは本当にVPN? 日本医科大武蔵小杉病院のランサムウェア事件をダークWebから解明

- 生成AIの記憶機能を悪用して特定企業を優遇 50件超の事例を確認

- Chromiumにゼロデイ脆弱性 悪用コードが流通済みのため急ぎ対処を

プロバイダ責任制限法でもプロバイダー法でもヒットする

プロバイダ責任制限法でもプロバイダー法でもヒットする 略称一覧

略称一覧

and検索で「稟議書」と「文書提出命令」と入力

and検索で「稟議書」と「文書提出命令」と入力 6件の候補がヒットする。そのうち、最近の最高裁決定を調べていこう

6件の候補がヒットする。そのうち、最近の最高裁決定を調べていこう

「鳥インフルエンザ」で検索した

「鳥インフルエンザ」で検索した