[es]の狙い、そして次なるW-ZERO3の構想(1/3 ページ)

もう少し“ケータイ寄り”にしたかった──。

7月27日、ウィルコムのスマートフォン「W-ZERO3[es]」が発売される。つい1カ月ほど前の6月22日、同社はメモリ増強と電子辞書ソフトをプリインストールした進化版の「W-ZERO3(WS004SH)」を投入したばかりだ。その後2週間も経たない7月4日の[es]発表には大変驚かされた。

「本能的に欲しくなる」と同社代表取締役社長 八剱洋一郎氏も自信を見せるW-ZERO3[es]は、どのような意図で、どのようなターゲットに向けて開発されたのか。開発者に話を聞いた。

“より電話っぽい”スタイルになった理由

「W-ZERO3[es]は“ユーザーの裾野を広げたい”という目的で開発された端末です」(ウィルコム 営業開発部企画マーケティンググループ課長補佐 須永康弘氏)

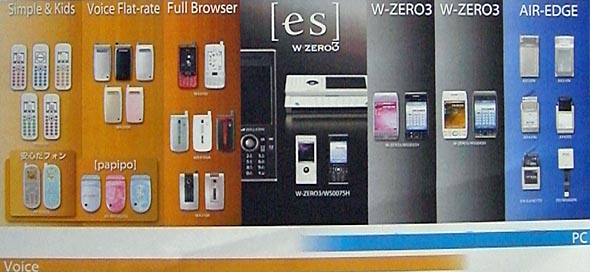

ウィルコムの端末は、子どもなどをターゲットにしたシンプルな音声端末「nico.」や「Papipo」、「安心だフォン」対応の端末から、定額料金制プランも用意する音声端末「WX300K」、フルブラウザも搭載する「WX310J」「WX310SA」「WX310K」、そしてW-ZERO3、AIR-EDGE通信カードが存在する。後者ほどPC機能に近いセグメントが設定されている。

今回の[es]は、フルブラウザ搭載の音声端末と従来のW-ZERO3のちょうど中間のセグメントを埋めるべく開発された。つまりW-ZERO3の機能を持ち、通話も違和感なく行えるスタイルを兼ね備える端末ということになる。

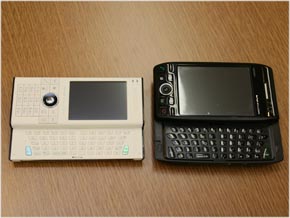

W-ZERO3のアイデンティティであるスライド式のQWERTYキーボードやタッチパネル式のVGA液晶、OSにWindows Mobile 5.0を採用する点は引き継ぎつつ、無線LANやBluetoothなどを省き、ディスプレイサイズを2.8インチに縮小。かわりに表面にダイヤルキーを備えた。現W-ZERO3と比較するとかなり“電話っぽい”スタイルとなった。

「W-ZERO3は、“より大きな画面/よりPCに近い機能を”というところを狙った端末なので、ある程度サイズは大きくなってしまう。スマートフォンとして活用するときはいいが、通話を行うとなると電話っぽくないし、やはり使いにくい。またシャツの胸ポケットやジャケットのポケットに入れて携帯するのもなかなか難しい」(シャープ 情報通信事業本部新形態端末事業部 第1商品企画部主事 廣瀬泰治氏)

[es]開発は、2005年10月にW-ZERO3を発表した時点から始まった。発表間もなく、ユーザーの意見が即座に集まりはじめたからだ。「発表時点で、すぐユーザーからの支持を集め、多くの意見が得られました。それならば次のことを考えましょうということになりました。そして、12月に発売してからは同じように市場からも反応がありました。そこで具体的に始めましょうとシャープさんと協議を始めました」(須永氏)

2005年12月の登場以来、多くのユーザーに受け入れられたW-ZERO3だが、そのユーザーからの意見にはサイズへの提言がとくに多かった。

「私も当然、W-ZERO3をメインで使っていました。私はこれでなんの違和感なく通話も行っていたんです。でも周りの人は笑うんですよ。“なんかすごいモノで電話してるね”と。実際、量販店などの売り場でもそのような意見がありました」(須永氏)

ユーザーの使用状況を調べると、3割ほどのユーザーはW-ZERO3をファースト端末として使用するが、残りの7割が、ほかの音声端末や他キャリアの携帯電話と併用していることが分かった。「結果としてユーザーは、W-ZERO3を“音声端末”として使うのはつらいと判断している。これが現実でした」と両氏は述べている。

売り場を見ると、さまざまな世代・業種の多くのユーザーが展示機に触れてくれている。“興味は持ってくれている”のは実感できていた。しかし発売直後の市場ニーズがひと段落してからは「買い」には繋がらないことも多かった。その理由には「ほかの携帯電話をすでに持っているから」が大半を占めていた。

「そのようなユーザーのニーズも満たせるよう、もう少し“ケータイ寄り”にできたら、もっとマーケットが広がるのではないかと考えました」(須永氏)

どのようなコンセプトにするか。W-ZERO3の機能を持ち、通話も違和感なく行える端末を──。それならばウィルコムの音声端末とW-ZERO3の中間を埋めるセグメントの端末はどうか、という流れができてきた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング

ウィルコム 営業開発部企画マーケティンググループ課長補佐 須永康弘氏(左)、シャープ 情報通信事業本部新形態端末事業部 第1商品企画部主事 廣瀬泰治氏(右)

ウィルコム 営業開発部企画マーケティンググループ課長補佐 須永康弘氏(左)、シャープ 情報通信事業本部新形態端末事業部 第1商品企画部主事 廣瀬泰治氏(右) ウィルコムの製品ラインアップとプロダクトターゲット

ウィルコムの製品ラインアップとプロダクトターゲット