低迷していた「カルピス」が、右肩上がりの再成長を遂げた理由:10年間で1.5倍に(1/4 ページ)

あの企業はなぜこの数字にこだわるのか:

出店数、品ぞろえの数、値付けなど「会社の数字」から企業の本当の狙いをあぶり出す。「あの企業はどうしてこんな戦略をとったのか」ということを、数字の裏付けも踏まえながら分かりやすく紹介する。

連載第1回:営業利益率を犠牲にしてまで鳥貴族が店内串打ちにこだわる理由

連載第2回:松屋と吉野家でこれだけ違う 「もうかる立地」の方程式とは?

連載第3回:回転すしの廃棄率は? くら寿司が「3%」に抑えられるワケ

連載第4回:どん底から復活したメガネスーパーは、なぜ「安売り」と決別できたのか

連載第5回:低迷していた「カルピス」が、右肩上がりの再成長を遂げた理由

「カルピス」といえば、子どものころに好きだった甘酸っぱい味を思い出す。そんな人も多いだろう。多くの日本人が慣れ親しんでいるカルピスは、2019年に誕生から100年を迎える。変わらない味のロングセラーブランドだ。

そのカルピスがいま、再び成長している。1990年代初頭に「カルピスウォーター」が大ヒットした後は伸び悩んでいたのに、ここ10年ほどは右肩上がりの伸びを見せているのだ。2018年も前年比5%増の販売目標を達成する見通しだ。

誰もが知っていると言ってもいい、変わらない味を守りながら、再成長できたのはなぜなのか。そこにはロングセラーブランドならではの戦略があった。

ここ10年は右肩上がり、1.5倍に

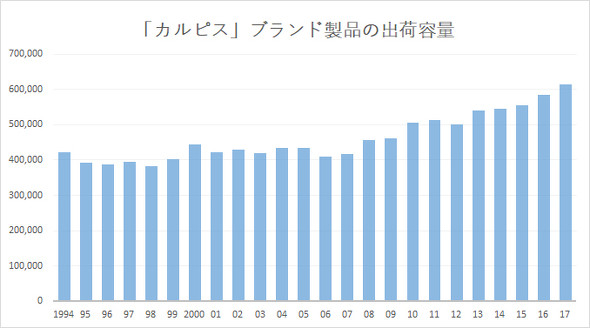

次のグラフは、カルピスブランド製品の出荷容量の推移だ。

ここで示されている数字は「ストレート換算」。希釈して飲むタイプ(原液)の製品については、標準的な割合で薄めた後の容量を想定し、それを合計して計算している。つまり、実際に消費される量を推計して示したものだ。

24年間の推移を見ると、1990年代中盤以降は40万キロリットル前後で横ばいが続いていた。ところが、2008年ごろからはほぼ毎年出荷量を伸ばし、17年には61万キロリットルを超えた。10年ほどで約1.5倍に増えている。

その間、カルピス社の資本関係も変わっている。12年にアサヒグループホールディングスの傘下に入り、16年には同グループのアサヒ飲料と完全統合している。

アサヒ飲料によると、カルピスの近代史には2度の低迷期があったという。2000年前後の時期はその2回目に当たるようだ。まずは低迷期の要因を振り返りながら、再成長の理由を解説する。

関連記事

どん底から復活したメガネスーパーは、なぜ「安売り」と決別できたのか

どん底から復活したメガネスーパーは、なぜ「安売り」と決別できたのか

わずか数年前、倒産寸前まで追い詰められていたメガネスーパーの「V字回復」が注目を浴びている。どのようにどん底からはい上がったのか。失敗と復活の背景には、眼鏡業界のビジネスモデルの変化を踏まえた戦略の転換があった。詳しく解説する。 回転すしの廃棄率は? くら寿司が「3%」に抑えられるワケ

回転すしの廃棄率は? くら寿司が「3%」に抑えられるワケ

大手回転すしチェーンではたくさんのすしがレーン上を回転している。くら寿司では「廃棄率3%」を達成している。廃棄を減らす鍵である需要予想システムとは? 松屋と吉野家でこれだけ違う 「もうかる立地」の方程式とは?

松屋と吉野家でこれだけ違う 「もうかる立地」の方程式とは?

「あの飲食店は立地が悪い」とよく言われるが、そもそも「良い立地」と「悪い立地」は何が違うのだろうか。知ってるようで意外と知らない飲食店の立地戦略を読み解いてみよう。 ワタミを救った「鶏肉」に外食チェーンが熱視線を送るワケ

ワタミを救った「鶏肉」に外食チェーンが熱視線を送るワケ

経営不振に陥っていたワタミが鶏肉をメインにした業態の店舗を増やすことで復活しようとしている。近年、鶏肉をメインにした業態に大手外食チェーンが次々と参入しているが、ビジネスモデルの観点から牛や豚より鶏が優れている理由を考察する。 体脂肪減らすカルピス投入 アサヒが健康イメージ強化

体脂肪減らすカルピス投入 アサヒが健康イメージ強化

アサヒ飲料は、2017年の清涼飲料の販売量を前年比0.5%増の2億5500万ケースとする計画を発表。「カルピス」ブランドには、体脂肪を減らす乳酸菌を配合した機能性表示食品を投入する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング