自動車メーカーを震撼させる環境規制の激変:池田直渡「週刊モータージャーナル」(1/4 ページ)

「最近のクルマは燃費ばかり気にしてつまらなくなった」。そういう声をよく聞く。分からないではない。本当にレスポンスのリニアリティが良かったのはキャブレターの時代だった。コップに入れた水をこぼさないように運転するという伝説があるが、本当にあれができる人によれば「あんなことができたのはキャブの時代」だそうだ。

しかしながらそれを懐かしんでも仕方がない。自動車メーカーが燃費を気にするのは、売れる売れないという目先のカネ勘定ではなくて、燃費基準に達しないと罰金で制裁されるからだ。

CAFE規制をクリアするためにできること

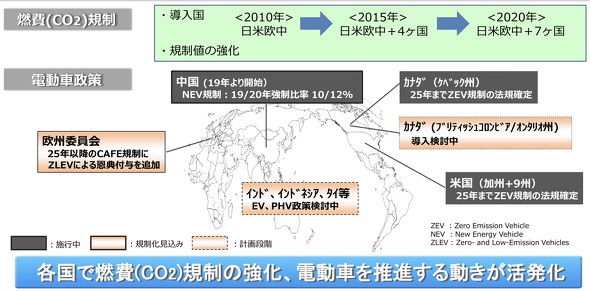

欧州にはCAFE規制という規制があり、自動車メーカーは企業単位で販売車両のCO2の排出量平均値を算出され、基準を達成できなければ巨額の「クレジット」を買わなければならない。その金額はすぐに数十億円単位になる。CO2の排出量は燃料の消費量とほぼ比例的関係にあるので、CAFE規制をクリアするということは、とりもなおさず燃費を良くするということでもある。

さて、このCAFE規制、欧州で先行しているが、世界中の国々で類似規制が始まっており、それらの規制はこの欧州規制を先行事例として見ているので、似たような規制ラインに落ち着くことが予想される。すでに世界のルールはそうなっているということだ。

なので「燃費ばかり気にしてつまらなくなった」という発言は、「職場で女性のお尻を撫 (な)でるくらいコミュニケーションだ」と言っているようなものだ。個人の価値観がそこに留まっている間に、世界のルールは「そんなことは許されない」ということになっている。

例外なくグローバルカンパニーである自動車メーカーに、「セクハラなんてギスギスするからもっと緩くしてよ」といってみたところで「はいそうですね」となるわけがない。燃費の良いクルマが嫌なら、国際社会に訴えて温暖化防止の流れそのものを阻止するしかないが、そんな意見が国際社会の同意を得られるとは到底思えないのである。

関連記事

トヨタ ハイブリッド特許公開の真実

トヨタ ハイブリッド特許公開の真実

トヨタは、得意とするハイブリッド(HV)技術の特許(2万3740件)を無償で提供する。しかし、なぜ大事な特許を無償公開するのか? トヨタの狙いと、そしてどうしてトヨタが変わらなければいけなかったかと解説する。 バッテリースワップ式EVへの期待と現実

バッテリースワップ式EVへの期待と現実

時期はともかく、EVは必ず普及する。ただしそのためにクリアしなくてはいけないのがバッテリーの問題だ。EVの性能を決める心臓部品でもあるバッテリーは、高価な部品である。ではどうやって安いバッテリーで充電の待ち時間を短縮するか? という話になると人気の説の一つが、バッテリースワップ方式。ここに可能性はあるのだろうか? 自動車メーカー「不正」のケース分析

自動車メーカー「不正」のケース分析

マツダ、スズキ、ヤマハ発動機の3社が排出ガス抜き取り検査についての調査結果を国交省へ提出した。これを受けて、各メディアは一斉に「不正」として報道した。しかしその内容を見ると、多くが不親切で、何が起きているのかが分かりにくい。そこに問題はあった。しかし、その実態は本当のところ何なのか、できる限りフラットにフェアに書いてみたい。 中国製EVに日本市場は席巻されるのか?

中国製EVに日本市場は席巻されるのか?

「日本車が中国製の電気自動車にやられたりする心配はないの?」。最近何度かそんな質問を受けた。本気でそんな心配している人は本当にいるらしい。 パリ協定の真実

パリ協定の真実

世界中で内燃機関の中止や縮小の声が上がっている。独仏英や中国、米国などの政府だけにとどまらず、自動車メーカーからも声が上がっている。背景にあるのが「パリ協定」だ。 豊田章男「生きるか死ぬか」瀬戸際の戦いが始まっている

豊田章男「生きるか死ぬか」瀬戸際の戦いが始まっている

定例の時期でもないのに、トヨタ自動車はとてつもなく大掛かりな組織変更を発表。豊田章男社長は「自動車業界は100年に一度の大変革の時代に入った。『勝つか負けるか』ではなく、まさに『生きるか死ぬか』という瀬戸際の戦いが始まっている」と話すが……。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング