『ジョーカー』が暴いた「アンチヒーロービジネス」―― 誰もが“都合の良い悪夢”に溺れる訳:自己啓発やオンラインサロンと同じ商法(1/3 ページ)

言わずと知れたDCコミックス『バットマン』の仇敵を主人公にした映画『ジョーカー』が大ヒットしています。日本では4週連続No.1となり、観客動員数は240万人に達し、興行収入は35億円を超えています(興行通信社調べ)。

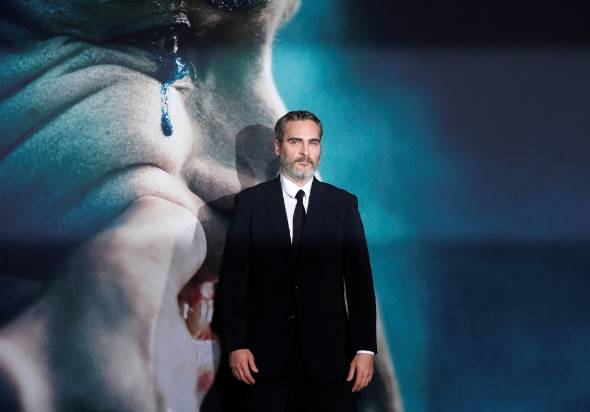

『ジョーカー』のストーリーはとてもシンプルです。社会から疎外された主人公アーサー・フレック(ホアキン・フェニックス)が、「人並みの幸せ」を手に入れようと悪戦苦闘した末に絶望し、血なまぐさい暴力とアジテーションの虜(とりこ)になっていくさまを描いています。

「嫌われ者」が不満抱える大衆を取り込む

格差や貧困がはびこり、愛や希望が見いだし難い、閉塞感に満ちた世界に風穴を空ける「アンチヒーロー」というわけです。これが現代を覆っているグローバル化の陰画である殺伐とした世相とものの見事にシンクロし、「暗い内容」にもかかわらず支持を集めて商業的な成功に至ったと捉えることができます。

そもそも『ジョーカー』の作り手(監督・脚本を手掛けたトッド・フィリップスなど)は、『タクシードライバー』など70年代のカウンターカルチャーのノリを基調に制作したことを隠していません。モヒカンとサングラスという異様ないで立ちで大統領候補の暗殺を企てるトラヴィス(ロバート・デ・ニーロ)を、ジョーカーというコミックベースのキャラクターの造形にそっくり移植したと考えても差し支えないぐらいです。

いつの時代も虚実を問わず「アンチヒーロー」の需要はあり、『ジョーカー』も「アンチヒーローモノ」の1つとして消費され、「今そこにある不幸」を一瞬忘れるための気晴らしとなっています。そして、さらにもう少し広い視野で眺めてみると、これが「アンチヒーロービジネス」に包含されていることが分かります。

「アンチヒーロービジネス」とは、時代の反逆児や、世間の嫌われ者、一匹狼などの人物像と物語をウリに、現状に何らかの不満や怒りを持っていたり、体制迎合的な潮流に反発や憤りを覚えたりする者を取り込み、ある種の消費文化として収益化する商法とひとまず定義することができるでしょう。

実際「アンチヒーロービジネス」のバリエーションは、大衆娯楽作品にとどまらずさまざまなジャンルで見いだせます。人気のオンラインサロンや、自己啓発セミナーなどはまさにその系列に入ります。主催者は「世の中の流れに逆らう」スタンスに立っていることがほとんどで、「嫌われ役」を買って出ていることが珍しくありません。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング