4月に始まるSTOは何を変えるのか Fintech協会代表理事の鬼頭武嗣氏インタビュー:フィンテックの今

2020年4月から金融商品取引法(金商法)に基づき始まる、ブロックチェーン(分散型台帳)を使った資金調達「STO(セキュリティー・トークン・オファリング)」が注目を集めている。今後、STOは日本で普及するのか、また、STOによって資本市場はどう変化するのか。Fintech協会代表理事副会長の鬼頭武嗣氏に聞いた。(聞き手はフリーライターの中尚子と編集部斎藤健二)

――そもそもSTOとは何なのでしょうか?

鬼頭武嗣氏(以下、鬼頭) 企業やプロジェクトが資金調達を行う手段の1つです。IPO(新規上場)という言葉を聞いたことがあると思いますが、これは伝統的な有価証券である株式を、証券市場に上場させることで、資金を調達する手段ですね。

一般的には、株式の上場をIPOと呼んでいますが、正確には株や社債なども含めてさまざまな有価証券を使い、市場に売り出すことをPO(パブリック・オファリング)と言います。こうした有価証券をブロックチェーンに乗せたものがセキュリティトークン(ST)、セキュリティトークンを使って市場から資金を調達するのがSTOです。

――数年前には暗号資産(仮想通貨)を使った資金調達であるICO(イニシャル・コイン・オファリング)が盛り上がりました。STOはそもそもICOとどう違うのでしょうか。

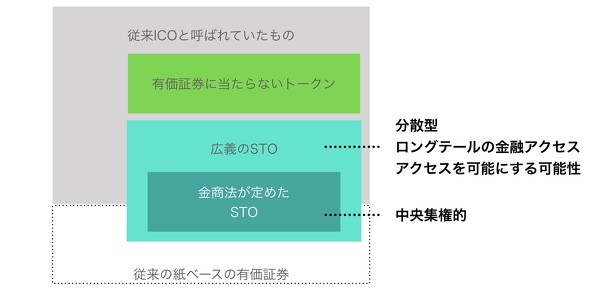

鬼頭 両方ともブロックチェーンを使って資金調達を行う点が共通しています。ICOは特定のプロジェクトを実行するためにコインを発行して資金を集める、クラウドファンディングのようなイメージです。一方、STOは投資家に付与するトークン(デジタル権利書)が有価証券の性質を持つものを指します。

ただ現状ではSTOの定義は明確に定まっておらず、人や国によって異なっています。日本国内では、2019年5月に成立した金融商品取引法改正(金商法改正)で、電子記録移転権利として何がセキュリティトークンなのかが定められました。

――STOのメリットは、どこにあるのでしょうか?

鬼頭 まずは株式や債券など、既存の有価証券がブロックチェーンに乗る場合を考えてみましょう。これを、トークナイズド・セキュリティ(トークン化された有価証券)といいます。

紙を使わずデータベースがブロックチェーンとして共有されているので、流通がスムーズに行なえます。伝統的な金融の世界では、ほふり(証券保管振替機構)の中で証券取引をやったり、精算機構であるクリアリング機構で取引したりと中央集権的です。仕組み的に単一障害点になり得て、ここが止まった瞬間に取引のすべてがダウンしてしまいます。

ブロックチェーンを使えば、単一障害点がなくなり安定します。また、調達コストを大幅に下げられる可能性もあります。例えばSTO発行時に、トークンに対し「1年後にどのような条件を満たしている投資家に対して、どの程度を配当する」といったプログラムを組み込んでおけば、定期的な監査が必要なくなるのです。そのため、コンプライアンスに関するコストが引き下げられます。

STOの大きなメリットとして考えられるのは、こういったコストの削減、ブロックチェーンを活用することでの改ざん防止効果、そして証券決済のリアルタイム化ではないでしょうか。

またルールがなく無秩序だったICOと比べると、STOは順守すべきルールが明確になっているため、投資家や発行体にとって、利用する際の安心感は増すでしょう。

ただ、「既存のルールにのっとった中央集権型のSTOでは、これまでの調達方法とあまり変わらない」と冷めた見方をしている人も少なくありません。これは、ブロックチェーンを使わなければ提供できない特性というものを、現時点で見いだしにくいためだと思われます。

――既存の有価証券をブロックチェーンに乗せるのではなく、新規にセキュリティ・トークンを発行するSTOはどうでしょうか。

鬼頭 有価証券の1つである債券では、ブロックチェーンを活用した発行の例がすでにあります。18年に世界銀行がブロックチェーンを使った債券を世界で初めて発行し、その後もスペインの大手金融機関サンタンデール銀行がパブリックブロックチェーン上の債権発行を行うなど、金融業界全体として検討・推進されています。

また米国では日本に先行し、米証券取引委員会(SEC)のルールに則る形でSTOが実施されてきました。ブロックチェーン上で複数のデジタル証券を運営するSecuritize社の事例は日本でもよく知られていると思います。

一般的に不動産を中心とした証券化はSTOとの親和性が高いといわれ、19年頃からSTOを活用する動きが出ています。REITに入らないような不動産、小規模な不動産を証券化して、不特定多数の投資家に販売する仕組みです。

しかし、株主が数十人、数百人の場合、流通市場はそんなに必要がありません。結局資金が十分に集まらず、各プロジェクトは必ずしも成功しているとは言い難い状況です。クラウドファンディングや私募ファンド、銀行貸し付けなど、従来のさまざまな調達手段がある中で、STOでしか提供できない価値はどこにあるのか、世界的にもまだ模索中といえるでしょう。

――将来的には、STOでしか提供できない価値はどこにあるのでしょうか。

鬼頭 誰もが平等に金融サービスにアクセスできるようになる、金融包摂(Financial Inclusion)を目指すという点にあるでしょう。既存の証券会社や仮想通貨交換所を全く介さず、不特定多数の個人にアクセスできる金融の仕組みを実現できる可能性があります。

例えば、現在反社会的勢力の人は既存の金融にアクセスできません。しかし、これを地下経済にするのではなく、透明性のある市場で取引させることができるようになるかもしれません。

またコスト以外の理由で、既存の枠組みでは資本市場にアクセスできなかったような資産にも資本が回るようになります。例えば、ダイヤモンドなどのコモディティー(商品)やアートなど、資産価値はあるものの規模が小さいもの(既存の資本市場ではロングテールに位置付けられるもの)の証券化には有効だと思います。不動産に関しても、既存の資本市場では誰もが見向きもしない薄利の空き家などに資金が回る可能性はあります。

これらは金商法が定めたSTOのルールの下で行われるのではなく、中央の管理者なしで行われる「分散型のSTO」によって実現する可能性があります。

――分散型STOは何をもたらすのでしょうか。

鬼頭 20年4月には、金融庁が「Blockchain Global Governance Conference」という国際会議を開催を予定しています(20年2月27日時点の開催情報)。この会議では各国の研究者やブロックチェーン関連の事業者、金融規制当局などが一堂に会し、分散型金融システムの実現に向けての話し合いが行われます。

ブロックチェーンは「トリレンマ」を抱えているという話は非常に有名かと思います。具体的には、分散性とセキュリティ、スケーラビリティの3つを同時に満たすのは無理だといわれています。

分散型でセキュリティを高めようとすると、どうしてもスケーラビリティが犠牲になります。そのため、分散型のSTOで仕組みを作っても、すべての資金需要を包括していくのは不可能で、対象は限定されるでしょう。

一方で、中央集権型だけではどうしても金融にアクセスできない人たちが生まれて、断絶が起こります。分散型のアーキテクチャの中にどう中央集権型のアークテクチャを組み込んで、全体をデザインしていくかが重要になるでしょう。

分散型と中央集権型は二律背反ではなく、分散が中央集権の上位互換の関係にあるので、2つのアーキテクチャを状況に合わせて組み合わせることが重要です。STOの活用によって、国内の資本市場において完全な金融包摂の実現へ近づけられたらと思っています。

――日本では2020年4月から、いわゆる中央集権型のSTOが始まります。

日本では中央集権型が先行してSTOが始まりますが、金融規制当局も、既存の法制度ですべてを監視するのは難しいということはよく分かっています。今後どうやって分散型のアーキテクチャを取り入れた形で、市場の秩序を維持していくかを議論していくのではないでしょうか。

金商法改正でSTOが実現しますが、これで何かが大きく変わることはないでしょう。ただし大きな一歩だと考えています。

識者プロフィール:鬼頭武嗣 (Fintech協会代表理事副会長/クラウドリアルティ代表取締役)

東京大学工学部建築学科卒業、東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修士課程修了。ボストン・コンサルティング・グループを経て、メリルリンチ日本証券の投資銀行部門にて不動産業を中心とした事業会社及びJ-REITのIPO・公募増資の主幹事業務、不動産証券化に関するアドバイザリー業務など多数の案件を執行。2014年に株式会社クラウドリアルティを設立し、代表取締役に就任。一般社団法人Fintech協会理事、内閣府革新的事業活動評価委員会委員。

関連記事

フィンテックは日本の個人投資の起爆剤に? Fintech協会理事の神田潤一氏インタビュー

フィンテックは日本の個人投資の起爆剤に? Fintech協会理事の神田潤一氏インタビュー

日本の個人金融資産は1800兆円に上るものの、依然として現預金が占める割合が高く、十分な資金が投資には回っていない。個人の資産形成が十分に進まない現状を、フィンテックがどう変えるのか。Fintech協会理事の神田潤一氏に聞いた。 ブロックチェーン技術を使った資金調達STOの業界団体、SBI証券ら証券6社が立ち上げ

ブロックチェーン技術を使った資金調達STOの業界団体、SBI証券ら証券6社が立ち上げ

ブロックチェーンなどに記録された有価証券(セキュリティ・トークン)を発行することで資金を調達するSTOの環境が整いつつある。SBIとカブコム、大和、野村、マネックス、楽天の証券6社は、自主規制の作成などを行う日本STO協会を設立した。 コインチェックがIEOの検討開始 ICOによる資金調達を支援

コインチェックがIEOの検討開始 ICOによる資金調達を支援

コインチェックがユーティリティ・トークンの発行による資金調達を支援する事業の検討開始。 ICOによる資金調達額が激減、11月はピーク時の3%まで減少

ICOによる資金調達額が激減、11月はピーク時の3%まで減少

ICOによる資金調達額が激減している。CCNが報じたところによると、11月のICOによる調達額は6500万ドルとピーク時の3%まで減少した。 ICOに代わる資金調達手段「ILP」とは何か?

ICOに代わる資金調達手段「ILP」とは何か?

2017年から大ブームとなっている、仮想通貨を使った資金調達手段ICO。一方で、規制が追いついていない面もあり、詐欺なども横行している。法律が未整備なICOに代わり、資金の貸し付けをブロックチェーンを使って電子的に行うとどうなるのか? これを実現したエストニアの企業、blockhiveの創業者に話を聞いた。 IEO、DApps……ブロックチェーン技術、あなたはどれだけ理解している?

IEO、DApps……ブロックチェーン技術、あなたはどれだけ理解している?

技術の進化が早く、それを取り巻く制度も流動的なブロックチェーン。次々と新しい関連用語が登場していることが、理解を難しくしている。「マイニング」については約半数が認知・理解していたが、「ステーキング」や「STO」「NFT」などはほとんど知られていない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング