新燃費規程 WLTCがドライバビリティを左右する:池田直渡「週刊モータージャーナル」(1/4 ページ)

» 2020年10月12日 07時01分 公開

[池田直渡,ITmedia]

ここ最近よく聞かれるのが、「最近の新型車ってどうしてアイドルストップ機構が付いてないの?」という質問だ。全部が全部装備しなくなったわけではないが、一時のように当たり前に装備している状況でなくなったのは確かだ。

それに対してはこう答えている。「燃費の基準になる測定方法が変わったから」

JC08からWLTCへ

現在、日本国内での燃費表示は、従来の国土交通省が定めたJC08から、国際基準のWLTCへとシフトしつつある。正確にいえば、新型車はすでに移行済みで、継続生産車は今年の9月1日までに規制が義務化されていたが、コロナの影響で、4カ月延期され、いまだに移行措置の最中ということになる。

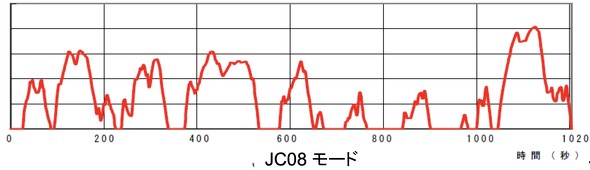

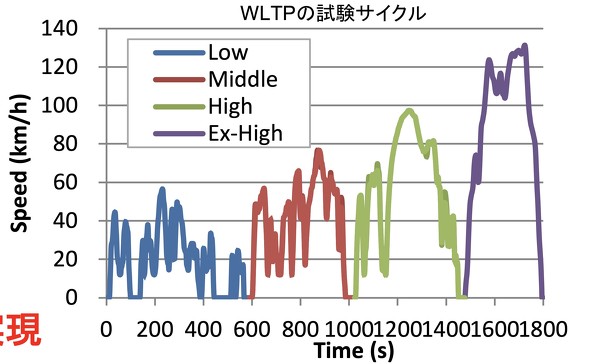

その中身がどう変わったかといえば、JC08で想定していた運転パターンでは、渋滞に巻き込まれて車両が停止しているか、走り始めてからは比較的負荷の低い加減速で速度が上下しているという想定時間が長かったのに対し、WLTCモードでは運転中の燃料消費におけるアイドリングの比率がダウンし、むしろ新たに加わった高加速領域や高速運転域での燃料消費の方が結果に対して支配的になった。

それは下のグラフの急峻な加速の傾きを比べると分かるだろう。モードの測定時間が伸びて横軸の目盛りが変わっている影響もあるが、それでも加速時の初速と終速のギャップとそれに要する時間は短くなっている。なお国内のWLTCでは、Ex-Highは除外されている。

この高加速度というのは、例えばBセグメントあたりだと全開加速運転でギリギリというほどの加速なのだ。つまり停止と巡航重視から、高加速重視に試験課題が変わったといえる。

関連記事

RAV4 PHVとHonda e予約打ち切り どうなるバッテリー供給

RAV4 PHVとHonda e予約打ち切り どうなるバッテリー供給

トヨタRAV4 PHVと、ホンダのHonda eの予約注文が中止になった。両車とも想定以上に売れたことが理由なのだが、トヨタははっきりとバッテリーの供給が間に合わないと説明している。ホンダは予定生産台数の国内配分枠を売り切ったからというのが正式説明だが、まあおそらくは、その予定生産量を決めているのはバッテリーの供給量だと踏んで間違いはあるまい。 自動車メーカーを震撼させる環境規制の激変

自動車メーカーを震撼させる環境規制の激変

「最近のクルマは燃費ばかり気にしてつまらなくなった」と嘆いても仕方ない。自動車メーカーが燃費を気にするのは、売れる売れないという目先のカネ勘定ではなくて、燃費基準に達しないと罰金で制裁されるからだ。昨今の環境規制状況と、それが転換点にあることを解説する。各メーカーはそのための戦略を練ってきたが、ここにきて4つの番狂わせがあった。 ようやくHVの再評価を決めた中国

ようやくHVの再評価を決めた中国

中国での環境規制に見直しが入る。EV/FCVへの転換をやれる限り実行してみた結果として、見込みが甘かったことが分かった。そこでもう一度CO2を効率的に削減できる方法を見直した結果、当面のブリッジとしてHVを再評価する動きになった。今後10年はHVが主流の時代が続くだろう。 暴走が止まらないヨーロッパ

暴走が止まらないヨーロッパ

英政府は、ガソリン車、ディーゼル車の新車販売を、ハイブリッド(HV)とプラグインハイブリッド(PHEV)も含め、2035年に禁止すると発表した。欧州の主要国はすでに2040年前後を目処に、内燃機関の新車販売を禁止する方向を打ち出している。地球環境を本当に心配し、より素早くCO2削減を進めようとするならば、理想主義に引きずられて「いかなる場合もゼロエミッション」ではなく、HVなども含めて普及させる方が重要ではないか。 EVへの誤解が拡散するのはなぜか?

EVへの誤解が拡散するのはなぜか?

EVがHVを抜き、HVを得意とする日本の自動車メーカーは後れを取る、という論調のニュースをよく見かけるようになった。ちょっと待ってほしい。価格が高いEVはそう簡単に大量に売れるものではないし、環境規制対応をEVだけでまかなうのも不可能だ。「守旧派のHVと革新派のEV」という単純な構図で見るのは、そろそろ止めたほうがいい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング

アイティメディアからのお知らせ

SpecialPR

SaaS最新情報 by ITセレクトPR

あなたにおすすめの記事PR