えちごトキめき鉄道の鳥塚亮社長と沢渡あまねが語る「地方企業の問題地図」 いすみ鉄道の成功から見る「地方を救うブランド化」:地方企業の問題地図 【後編】(1/4 ページ)

コロナ禍で企業のテレワーク導入が進み、「脱東京」や「地方移住」の機運が高まっている。しかし、移住者が地域で仕事をしようとしてもうまくいかずに、結局都会に戻ってしまうケースは少なくない。

都市圏の人材と地域がコラボレーションするためには何が必要なのか。千葉県のいすみ鉄道を経営危機から救い、現在は新潟県のえちごトキめき鉄道の社長を務める鳥塚亮氏と、現在浜松市に身を移して組織改革・ワークスタイル変革の専門家として活動している沢渡あまね氏に対談してもらった。

前編記事のえちごトキめき鉄道の鳥塚亮社長と沢渡あまねが語る「地方企業の問題地図」 Uターン、Iターンが失敗する構造的問題では、鳥塚氏と沢渡氏が自らの経験から感じている地方企業や行政の問題点をお届けした。後編では、鳥塚氏が取り組んだいすみ鉄道の改革の手法と、地域を変えるために必要な考え方を聞く。

鳥塚亮(とりつか・あきら)えちごトキめき鉄道代表取締役社長。元いすみ鉄道社長。1960年生まれ。東京都出身。元ブリティッシュ・エアウエイズ旅客運航部長。2009年に公募で千葉県のいすみ鉄道代表取締役社長に就任。ムーミン列車、昭和の国鉄形ディーゼルカー、訓練費用自己負担による自社養成乗務員運転士の募集、レストラン列車などをプロデュースし、いすみ鉄道を一躍全国区にし、地方創生に貢献。2019年9月、新潟県の第三セクターえちごトキめき鉄道社長に就任。NPO法人「おいしいローカル線をつくる会」顧問。

鳥塚亮(とりつか・あきら)えちごトキめき鉄道代表取締役社長。元いすみ鉄道社長。1960年生まれ。東京都出身。元ブリティッシュ・エアウエイズ旅客運航部長。2009年に公募で千葉県のいすみ鉄道代表取締役社長に就任。ムーミン列車、昭和の国鉄形ディーゼルカー、訓練費用自己負担による自社養成乗務員運転士の募集、レストラン列車などをプロデュースし、いすみ鉄道を一躍全国区にし、地方創生に貢献。2019年9月、新潟県の第三セクターえちごトキめき鉄道社長に就任。NPO法人「おいしいローカル線をつくる会」顧問。 沢渡あまね(さわたり・あまね)作家/ワークスタイル専門家。あまねキャリア工房代表(フリーランス)。なないろのはな 浜松ワークスタイルLABO担当取締役。NOKIOO顧問。エイトレッド顧問。1975年神奈川県生まれ。日産自動車、NTTデータ(オフィスソリューション統括部)、大手製薬会社などを経て、2014年秋より現業。情報システム部門、ネットワークソリューション事業部門、広報部門などを経験。これまで300以上の企業・自治体などで、ワークスタイル変革、組織改革、マネジメント改革の講演・業務支援・執筆活動などを行う。『職場の問題地図』(技術評論社)など著書多数。新刊に『業務改善の問題地図』(技術評論社)、『職場の科学 日本マイクロソフト働き方改革推進チーム×業務改善士が読み解く「成果が上がる働き方」』。 Twitterは@amane_sawatari

沢渡あまね(さわたり・あまね)作家/ワークスタイル専門家。あまねキャリア工房代表(フリーランス)。なないろのはな 浜松ワークスタイルLABO担当取締役。NOKIOO顧問。エイトレッド顧問。1975年神奈川県生まれ。日産自動車、NTTデータ(オフィスソリューション統括部)、大手製薬会社などを経て、2014年秋より現業。情報システム部門、ネットワークソリューション事業部門、広報部門などを経験。これまで300以上の企業・自治体などで、ワークスタイル変革、組織改革、マネジメント改革の講演・業務支援・執筆活動などを行う。『職場の問題地図』(技術評論社)など著書多数。新刊に『業務改善の問題地図』(技術評論社)、『職場の科学 日本マイクロソフト働き方改革推進チーム×業務改善士が読み解く「成果が上がる働き方」』。 Twitterは@amane_sawatari「ムーミン列車」で何もない田舎をデザイン

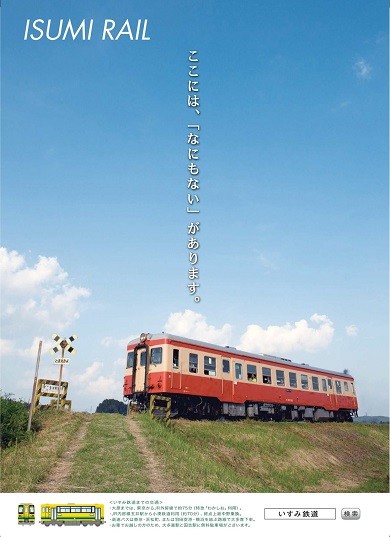

沢渡: 鳥塚さんがいすみ鉄道の社長だったときに、個人的にほれたキャッチコピーがあります。田んぼに1両の国鉄型車両がポツンとあるポスターで、書かれているコピーは『ここには、「何もない」があります。』でした。このコピーに価値を感じた人が、いすみ鉄道のファンになるわけですよね。

私は通勤電車が大嫌いですが、付加価値のある地方のローカル線は大好きです。東京に住んでいた頃は車で東京湾アクアラインを走って、いすみ鉄道に乗りにいきました。最初に鳥塚さんにお会いしたときに「これは素晴らしいキャッチフレーズですね。どこの広告代理店が考えたのですか」と聞いたら、「いや、私がつくりました」と言われたので、驚きました。

鳥塚: 代理店さんに払うお金がないですからね(笑)。

沢渡: 地元の人はここには何もないと思って自己否定をしていたけれども、第三者ゆえの価値を見いだした鳥塚さんの感覚や思いが込められていると思って、心を打たれました。

鳥塚: そんなに大げさなものではないと思いますよ。ただ、今あるものでどうやっていくかを考えた結果ですね。価値観は人それぞれ違いますし、都会には何でもありますから。

沢渡: 2019年3月まで10年間走らせていた「ムーミン列車」も、いすみ鉄道のファンを広げましたよね。沿線の豊かな自然をムーミン谷の雰囲気と重ねて、車両の内外に描かれたムーミンのキャラクターたちと一緒に、車窓の風景を楽しむ列車でした。

鳥塚: いすみ鉄道の契約は10年で終わって、今は西武鉄道が埼玉県の宮沢湖全体をムーミン谷につくりあげています。いすみ鉄道の場合はお金がなかったので、何かを建てたり、ムーミンの着ぐるみを常駐させたりすることはできませんでした。着ぐるみは最初の頃は使っていましたが、1日で15万円かかるので続けるのは無理です。

目指したのは価値観の共有ですね。ムーミンはいないけれども、「私にはこの景色がムーミン谷に見える」と思ってくれる人に来てもらうしかありませんでした。ただ、2011年に東日本大震災が発生して、日本人の価値観が変わったような気がします。自然と共生するようなムーミン谷の世界観が受け入れられたのは、震災がきっかけだったかもしれません。

多くの人が来てくれたことで一番変わったのは、地元の人たちではないでしょうか。こんなところはダメだと思っていたのが、都会からきた人に「いいところですね」と言われれば、自信が持てます。以前は社員の子どもたちは「お前のお父さんの会社は赤字でそのうちなくなる」なんて言われていたのが、テレビに取り上げられて、ムーミン列車の運転士をする父親を誇りに思えるようになりました。上昇のスパイラルに転じたと感じています。

沢渡: いかに共感する人を増やすかは、ブランドマネジメントの本質だと思います。価値は相手が決めるものですから。鳥塚さんは鉄道会社の社長をしながら、地域のプロデューサーをしたことになりますね。

鳥塚: いすみ鉄道にいる頃、よく遊びに来ていた大学の先生にも、「あなたがやっていることは地域全体のデザインです」と言われました。でも原理原則は、自分がお客さんだったら行きたいと思うかどうかではないでしょうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング