これからのリスクを考える:KAMIYAMA Report(1/3 ページ)

最初に、「テーパリング(tapering)」の意味がしばしば誤解されているので明確にする。テーパリングとは、「先細り」を意味するtaperから派生した言葉であり、量的緩和そのものが終わるのではなく、スピードダウンすることだ。

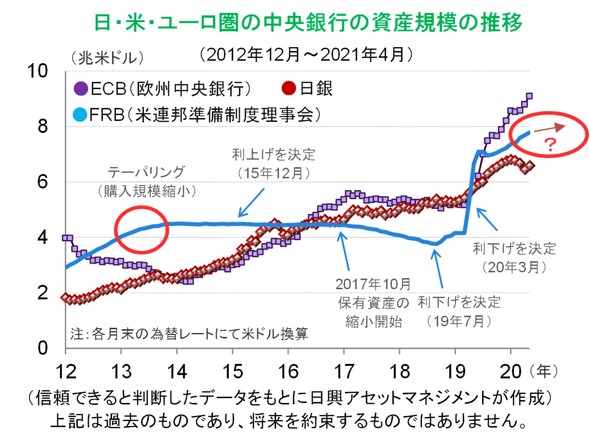

米国の例を見ると、2014年年初から資産購入ペースのスピードダウンを半年ほど続けた後、15年に入ってから購入額の水準を維持した。15年12月に利上げを開始したが、保有資産の規模は縮小せず、緩和縮小は大変ゆっくりと進められた。

今回のテーパリングの開始時期については、雇用の回復を前提として、まずコロナ・ショックで銀行が貸しはがしに走らないよう、CPや社債などクレジット市場へ行った多額の介入を正常化するために、早ければ今年12月ごろ、あるいは22年3月ごろから開始するとみている。

しかし、FRB(米連邦準備制度理事会)のパウエル議長は、2%のインフレ率が確実で持続的になるまで緩和を続けるとも言っている。インフレ率については、失業手当の上乗せ、原油パイプラインの不調、コモディティ価格の上昇程度では、簡単には実現しそうにない。

失業手当の上乗せは早晩なくなるし、ランサムウエアによるパイプライン攻撃からも正常化は進む。銅など景気回復に合わせて価格が上昇する商品もあるが、景気回復でインフレ状態になるためには、人々が一時的にではなく、補助金などで貯めているお金を持続的に使い続け、雇用の回復が進み、企業が賃金を引き上げてでも人を雇う必要が出てきて、そのコストを商品に上乗せしても人々の需要が減らないことが必要だ。このような状況が米国で現れるには、2年程度かかるのではないか。22年中に米国債などのテーパリングが緊急事態脱却を経て本格化(資産総額の安定化)したとしても、その先の政策金利引き上げは難しいとみている。

関連記事

シリコン・サイクルはスーパー・サイクルに入った!?

シリコン・サイクルはスーパー・サイクルに入った!?

シリコン・サイクルとは、シリコンの販売額がサイクルとなって上下動している様を表す言葉だ。2017年ごろから半導体の売り上げが勢い良く伸びた時、シリコン・サイクルは過熱しているのか、本当に「スーパー・サイクル」に入るのか、などと議論されていた。この時、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)に関わる分野の成長が続いていたので、「スーパー・サイクル化」すると考えられていた。 インフレと金利と株式市場

インフレと金利と株式市場

製造業の急回復で銅などのコモディティ価格が上昇し始め、米国経済が正常化すれば労働力不足となり、インフレが起こりやすくなるのでは、といったことが心配されている。しかし、これらは株価下落をもたらすとは思えない。“経済回復・正常化”→モノの価格・賃金の上昇→インフレ懸念・金利上昇→“経済悪化・株価下落”という因果は、経済回復・正常化→経済悪化・株価下落であり、矛盾しているからだ。 株価が待つ景気回復

株価が待つ景気回復

足元、コロナ・ショックの混乱期(2020年3月から6月)に世界のエコノミストが想定した経済回復シナリオに沿って、米国の経済回復は順調に進んでいるといえる。米国を含む主要国で新型コロナウイルスの感染者が再度増加しているにもかかわらず、当初の医療崩壊懸念を含む混乱はおおむね避けられ、注目は経済回復の進度に向かっている。 投資からみた米中関係:現状維持予想

投資からみた米中関係:現状維持予想

米中の対立は、今後おおむね現状で推移するだろう。一言でいえば、今後、中国と米国の貿易・安全保障における対立が(舌戦などではなく幅広い輸出入制限となって)ますます激化し、両国経済が苦境に陥る可能性は非常に低いとみている。米中の相互依存が緩やかに低下することは、日本やその他の国の企業のチャンスを増やすかもしれない。 年金運用でバリューとグロースを区別するようになった理由

年金運用でバリューとグロースを区別するようになった理由

グロース株相場はいつまで続くのか、バリュー株はどうなるのか、といった質問が増えている。金利水準との関係などを話題として、どのような推移となるかを考えるアプローチもある。しかし、個人投資家にとってグロースかバリューかは重要ではない。 コロナ後のインフレを考える

コロナ後のインフレを考える

エジンバラやロンドン拠点の株式・債券のファンドマネジャーから、これから5年程度の中長期で投資環境を考えるときには「世界的なインフレの可能性」を想定した方が良い、という話題が出された。後になって振り返ってみると転換点になっているかもしれない、ということだ。

© Nikko Asset Management Co., Ltd.

Special

PR注目記事ランキング