リスクオフの円高が進まない理由:市川レポート 経済・相場のここに注目

ウクライナ情勢の混迷で円は大半の通貨に対して下落、いわゆるリスクオフの円高とはならなかった

外国為替市場には、「リスクオフ(回避)の円高」という言葉があります。これは、地政学リスクの顕在化などで、金融市場が世界的に動揺すると、円は対主要通貨で上昇する傾向があることを指すものです。今般、ロシアのウクライナ侵攻により、主要株価指数が大きく下落するなど、金融市場でリスクオフの動きが強まりました。そこで、実際にリスクオフの円高が発生したのか、以下、検証してみます。

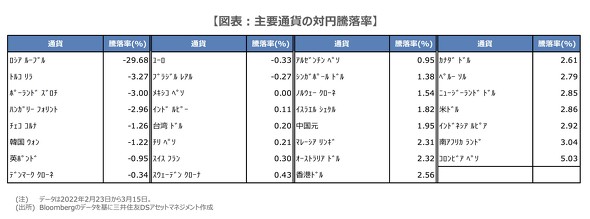

具体的には、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始した前日の2月23日から、3月15日までの期間において、主要31通貨の対円騰落率を計算します。もし、大半の通貨が対円で下落していれば、リスクオフの円高が発生したと判断できます。結果は図表の通りで、主要31通貨のうち、対円で下落したのは10通貨にとどまり、リスクオフの円高が発生したとの判断は難しい状況となっています。

対円で下落したのは主に欧州通貨で、上昇したのは主にアジア通貨、中南米通貨、資源国通貨

そこで次に、今回はなぜ、地政学リスクの顕在化で金融市場が世界的に動揺しているにもかかわらず、リスクオフの円高とはならなかったのか、その理由について考えてみます。対円で下落した10通貨のうち、最も大きく下落したのは当事国であるロシアの通貨ルーブルで、その他は欧州通貨の下げが目立ちます。これは、地理的にウクライナやロシアに近い国や地域の通貨が、敬遠されていることによるものと解釈できます。

一方、対円で上昇した21通貨は、主にアジア通貨、中南米通貨、資源国通貨です。アジア通貨や中南米通貨が選好されたのは、これらの地域がウクライナやロシアから地理的に離れていることが大きいと考えられます。また、資源国通貨が選好されたのは、西側諸国によるロシアへの経済制裁で、ロシアからの天然資源の供給が減少し、資源価格が上昇するとの思惑が強まったためと思われます。

今回の地政学リスクはロシアが直接関与、地理的および資源需給の観点から通貨選別が進んだ

今回の地政学リスクは、西側の欧州諸国と経済的結び付きの強い、資源大国であるロシアが直接関与しています。そのため、リスクの顕在化に伴い、地理的な観点や資源需給の観点から通貨の選別が進み、リスクオフの円高が単純には進まなかったと推測されます。ただ、円については、日本の経常収支が、原油高による貿易赤字を主因に、昨年12月、今年1月と、2カ月連続で赤字になるなど、円売り需要が増加しつつある点には注意が必要です。

最後に、ドル円相場の方向性について考えます。米国では今年、金融政策の正常化が進むとみられる一方、日本では当面、金融緩和が維持されるとの見方が優勢です。このように、日米で金融政策の方向性が異なる見通しであることと、前述のように、日本の収支構造に変化の兆しがあることを踏まえると、ドル円はこの先、115円から120円のレンジを中心に、緩やかなドル高・円安が進む公算が大きいとみています。

市川 雅浩(いちかわまさひろ) 三井住友DSアセットマネジメント チーフマーケットストラテジスト

旧東京銀行(現、三菱UFJ銀行)で為替トレーディング業務、市場調査業務に従事した後、米系銀行で個人投資家向けに株式・債券・為替などの市場動向とグローバル経済の調査・情報発信を担当。

現在は、日米欧や新興国などの経済および金融市場の分析に携わり情報発信を行う。

著書に「為替相場の分析手法」(東洋経済新報社、2012/09)など。

CFA協会認定証券アナリスト、国際公認投資アナリスト、日本証券アナリスト協会検定会員。

- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、三井住友DSアセットマネジメントは責任を負いません。

- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

- 当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。

- 当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

- 当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。

関連記事

ロシアに依存しない世界経済を織り込み始めた株式市場

ロシアに依存しない世界経済を織り込み始めた株式市場

株式市場はロシアに依存しない世界経済の織り込みを開始、初期段階の不透明感が株安要因。 ウクライナ侵攻で広がる「企業版経済制裁」、ロシア国民はマックやスタバから締め出される

ウクライナ侵攻で広がる「企業版経済制裁」、ロシア国民はマックやスタバから締め出される

グローバル経済の広がりは経済制裁のあり方にも大きな変化をもたらしたようだ。これまで「経済制裁」といえば、「国際社会」対「政府」という、公的な措置のイメージが強かった。しかし、一企業が国に匹敵するほどの力を持つようになった現代では「企業」対「政府」という意味でも十分に効果のある制裁を加えることが可能になっている。 良い円安と悪い円安について考える

良い円安と悪い円安について考える

このところ、「良い円安」「悪い円安」という言葉をよく耳にするようになりました。そこで、今回のレポートでは、これらの意味するところについて考えてみます。 円安・株安はなぜ起きた? 日本はもはや「スタグフレーション入り」したのか

円安・株安はなぜ起きた? 日本はもはや「スタグフレーション入り」したのか

「円安になると株価は上がる――」。この法則がいまや崩れようとしている。景気が後退しているにも関わらず物価が上昇する状態を、スタグフレーションという。通常、景気が悪い中で物価が上がる場面は限定的であるが、今回においては消費税の増税による半ば強制的な物価の押上げが、これを現実のものにするかもしれない。 円安・株高の関係が終わりを告げる? 外貨預金も金利悪化

円安・株高の関係が終わりを告げる? 外貨預金も金利悪化

ワクチン開発から株価上昇が続くなか、これまでの常識が通用しなくなりつつある市場も存在する。為替市場だ。アベノミクス始動から半ば常識となっていた「円安株高」が、このワクチン相場では通用しない状況になっている。今の状況は「円高株高」となっているのだ。 ロシアからの石油や天然ガスが途絶えても、米国のシェールオイルがカバーできる?

ロシアからの石油や天然ガスが途絶えても、米国のシェールオイルがカバーできる?

ロシアによるウクライナ侵攻が続いていることで、原油価格が急上昇している。中東の産油国が集うOPECは、今回のウクライナ危機によって原油の増産を検討し始めているが、それ以外にも原油の供給を増強させようという動きがある。それは米国のシェールオイル業界だ。

© 三井住友DSアセットマネジメント

Special

PR注目記事ランキング