冷凍食品で「刺身」「冷やし中華」? 開発の背景にはコロナ禍ならではの事情:ニチレイフーズ、ローソンに聞いた(1/3 ページ)

コロナ禍でおうち需要が高まり、レンジで温めるだけで手軽に楽しめる家庭用冷凍食品の売り上げが拡大している。各社が品ぞろえを強化するなか、「刺身」「ユッケ」「冷やし中華」など、ユニークな商品も増えている。「冷やし中華」のニチレイフーズと、「刺身」のローソンをそれぞれ取材した。

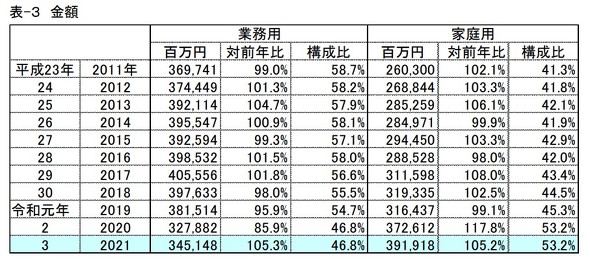

家庭用冷凍食品市場の動き

日本冷凍食品協会の「令和3年(1〜12月)冷凍食品の生産・消費について」によると、新型コロナウイルスの流行が始まった2020年から家庭用冷凍食品は好調だという。20年の売り上げは3726億1200万円(前年比117.8%)、21年は3919億1800万円(同105.2%)だった。20年に初めて家庭用が業務用を上回り、21年もその傾向が継続した。

冷凍食品の老舗メーカー、ニチレイフーズは「冷やし中華」で勝負

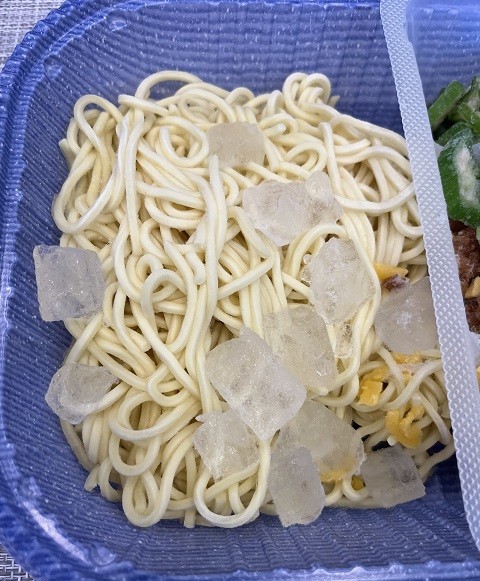

ニチレイフーズは3月1日から、電子レンジで温めても冷たく仕上がる「冷やし中華」を発売している。

氷が電子レンジで温めても溶けにくいという特性に注目し、独自技術を採用した。麺、たれ、具材が1つのトレーにまとまっており、麺と具材を同時に加熱する。加熱時間は500Wで3分30秒、600Wで2分50秒だ。電子レンジ調理後にも適度に氷が残ることで、麺をゆでて冷やす手間を省き、冷たい状態で食べることを可能にしたという。

ニチレイフーズはなぜ、「冷やし中華」を冷凍食品で展開しようと考えたのか。開発を担当した家庭用事業部家庭用商品グループの蟹沢壮平さんに話を聞いた。

――なぜ冷やし中華を冷凍しようと思ったのですか?

蟹沢氏: ニチレイフーズはこれまでたくさんの冷凍食品を開発することで、お客さまの「手間」を省く手助けができるよう努めてきました。冷やし中華をはじめとした冷たい麺類はかなりの手間がかかるメニューだと思っており、冷凍食品で解決したいと考えました。

――どうやって「温めても冷たい」を実現したのですか?

蟹沢氏: 「氷」を使用して温めても冷たい麺を実現しました。氷は電子レンジで溶けにくいという性質を持っています。電子レンジは、食品に含まれる水分子をマイクロ波で振動させて加熱しているのですが、氷は水分子が結合しているためマイクロ波の影響を受けにくいという構造です。

電子レンジ調理にはつきものである加熱ムラを応用し、加熱した麺を溶けきらなかった氷と半冷凍の醤油だれと混ぜ合わせることで麺がしまり、コシが出るように工夫しています。

――氷が入っていることで味が薄くなることはないのですか?

蟹沢氏: 氷が溶けてもちょうどいい味わいになるように甘さ、塩味、酸味を調整しています。この商品は食べすすめる中で徐々に氷が溶けるので、最初は少し濃い目の味付けで食べ応えがあるのですが、食べ終わるタイミングでさっぱりとした味わいになります。たれの濃度が少しずつ変化し、最初から最後まで楽しめるという点が氷を使った冷やし中華の大きな特徴です。

――開発にあたって苦労したことなどはありますか?

蟹沢氏: トレー入りの麺類を作れる工場のラインを整備することには苦労しました。氷が溶けにくいということには20年以上前から着目していたのですが、トレーの形状や具材の量の調整、大量生産をするための検討などを含め、構想から約5年、開発までに約3年かかっています。

また、麺と具材を1回の加熱で調理するので、具材は程よく温まり、麺は解凍されて混ぜると冷たくなるように、具材や氷の量のバランス調整が難しかったです。

――売れ行きはどうですか?

蟹沢氏: 現状の傾向では、30〜40代の女性、20〜30代男性に多く購入いただいています。テレワークのランチで質の高い冷やし中華を手軽に召し上がっていただくことやストックとして活用していただけているのではないでしょうか。3月1日の発売以降計画以上の売り上げを記録しており、小売り企業さまやスーパーさまなどからも数多くのお声がけをいただいています。

――今後の展望について教えてください。

蟹沢氏: テレワーク時の昼食を筆頭に家庭内での食事機会が増えるなかで、パーソナルユース需要が高まっていると考えています。伸長する需要に向けて積極投資し、家庭用・業務用ともに商品を投入し、24年に当社売上高を300億円規模に拡大することを目指します。冷凍食品を日本で初めて作った会社として、ノウハウや幅広いラインアップを通じて市場を盛り上げていきたいです。

関連記事

セブン、冷凍食品の新作を発表 エスニックカレー4種を含む全9品

セブン、冷凍食品の新作を発表 エスニックカレー4種を含む全9品

セブンは冷凍食品の新作を9品発表した。「セブンプレミアム」「セブンプレミアム ゴールド」など高価格帯商品が中心。エスニックカレーを強化し、レトルトカレーの代替を狙う。 セブン、「沖縄フェア」を開催 黒糖を使用した菓子パン、スイーツなど全9品

セブン、「沖縄フェア」を開催 黒糖を使用した菓子パン、スイーツなど全9品

セブンは4月16日から「沖縄フェア」を開催する。黒糖を使用した菓子パン、スイーツなど全9品を発売。コロナ禍の旅行ニーズに、身近なコンビニで応えていく。 ローソン決算、コロナ前後でコンビニ、成城石井、エンタメなど各セグメントはどう変化した?

ローソン決算、コロナ前後でコンビニ、成城石井、エンタメなど各セグメントはどう変化した?

ローソンは2022年2月期通期の連結決算を発表した。コロナの影響を受け不調は続くものの、全体的に回復傾向が見られた。国内コンビニの不調は、デリバリー強化や巣ごもり需要への対応で対処していく。 セブン&アイHD、そごう・西武の売却意向を表明 イトーヨーカドーはどうする?

セブン&アイHD、そごう・西武の売却意向を表明 イトーヨーカドーはどうする?

セブン&アイHDは2022年2月期通期の連結決算を発表した。海外コンビニエンスストア事業が好調で、前年比130.5%と大幅に成長した。そごう・西武などの国内事業の売却意向についても言及した。 「コロナ禍の学生はガクチカがない」はホント? マイナビ編集長が語る就活の今

「コロナ禍の学生はガクチカがない」はホント? マイナビ編集長が語る就活の今

「コロナ禍の学生はガクチカがない」は本当なのか。今の学生はどんな学生生活を送り、就活とどう向き合っているのだろうか。マイナビの高橋誠人編集長に、コロナ禍における就活生の現状を聞いた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング