「有給を使い切って退職」と「買い取って早めに退職」 会社・社員にとってお得なのは?:社労士・井口克己の労務Q&A(2/2 ページ)

経済的な観点

では年休を買い取った場合、年休を使い切って退職する場合と比較して、「会社が従業員に支払う額」「社会保険料などその他負担金を合わせた金額」「退職者の手取り額」に差は生じるのでしょうか。

先ほどと同じ退職者を例に、年休の残日数分を退職金に上乗せして退職時期を早める場合(3月31日退職)と、最後まで年休を使い切った後に退職する場合(5月15日退職)において、4〜5月分の会社の支払額と本人の手取り額を比較してみます。退職した後は、社会保険料については国民年金と国民健康保険に加入するものとします。

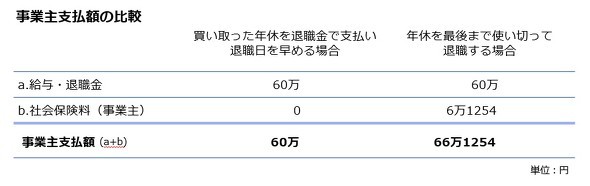

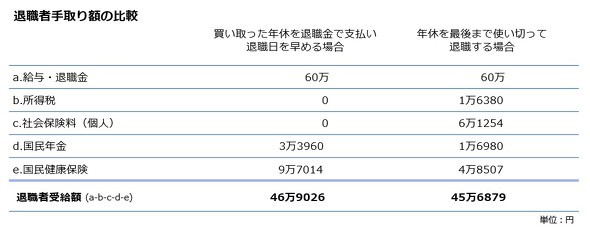

買い取った年休を退職金で支払う場合と年休を最後まで使い切って退職する場合の比較

事業主の支払額を比較すると、買い取った年休を退職金で支払い退職日を早める場合、会社は4〜5月の社会保険料の負担がなくなるため、年休を使い切って退職する場合より有利になります。

退職者は買い取った年休を退職金で受け取ると、退職金にかかる所得税は0円となります。社会保険料については4月以降は国民年金、国民健康保険料を負担します。

有給休暇を最後まで使い切って退職する場合、4〜5月は給料を受け取りますが、所得税については4〜5月分の給料から課税対象額に応じた所得税が計算されます。社会保険料については4月は給料から天引きされますが、5月以降、国民年金、国民健康保険料を負担します。

双方の金額を比較すると、買い取った年休を退職金で受け取る方が従業員にとって手取り額が増えます。結果的に最後まで有給を使い切って退職する場合より有利になります。

まとめ

このことから「有給休暇の買い取りは法律で禁止されているからダメではないか」「勤務態度の良くない従業員に便宜を払う必要はない」という意見に対しては、退職を控えた社員の年休を買い取ることは法律で禁止されていないため、問題ないと言えます。

また、会社の支払総額の削減と退職者の手取り額増加が期待できます。そのため、年休を買い取って早期に退職した方が最後まで有給を使い切って退職する場合よりも、社員と会社の双方にとって合理的な手段であると説明することが可能です。

著者プロフィール

井口克己(いぐちかつみ) 株式会社Works Human Intelligence WHI総研フェロー

神戸大学経営学部卒、(株)朝日新聞社に入社し人事、労務、福利厚生、採用の実務に従事。(株)ワークスアプリケーションズに転職しシステムコンサルタントとして大手企業のHRシステムの構築・運用設計に携わる。給与計算、勤怠管理、人事評価、賞与計算、社会保険、年末調整、福利厚生などの制度間の連携を重視したシステム構築を行う。また、都道府県、市町村の人事給与システムの構築にも従事し、民間企業、公務員双方の人事給与制度に精通している。現在は地方公共団体向けのクラウドサービス(COL)の提案営業、導入支援活動に従事している。その傍ら特定社会保険労務士の資格を生かし法改正の解説や労務相談Q&Aの執筆を行っている。

株式会社Works Human Intelligence

人事管理、給与計算、勤怠管理、タレントマネジメントなど人事にまつわる業務領域をカバーする大手法人向け統合人事システム「COMPANY」の開発・販売・サポートを行うほか、HR関連サービスを提供している。COMPANYは、約1200法人グループへの導入実績を持つ。

全てのビジネスパーソンが情熱と貢献意欲を持って「はたらく」を楽しむ社会の実現を目指す。

関連記事

よりによって「4〜6月に支給される残業代」だけが高く、社会保険料が高額に 何とかしたいが……

よりによって「4〜6月に支給される残業代」だけが高く、社会保険料が高額に 何とかしたいが……

当社の管理部門では毎年3月から5月は繁忙期で残業が多くなります。それ以外の月はそれほど残業はないのに、よりによって社会保険料が決まる4〜6月の給与だけが残業代で高くなり、「社会保険料が高額で、通常の給与に見合わない」と社員から不満が噴出しています。 扶養を外れ、パート勤務を増やすなら要注意 「年収の壁」の落とし穴とは

扶養を外れ、パート勤務を増やすなら要注意 「年収の壁」の落とし穴とは

【Q】家族の扶養から外れ、パートの勤務時間を増やそうと思っています。気を付けるべきことはありますか? ジョブ型雇用は「すぐクビにできる制度」? 仕事ができない社員はどうなるのか

ジョブ型雇用は「すぐクビにできる制度」? 仕事ができない社員はどうなるのか

【Q】当社では昨年、管理職向けにジョブ型の人事制度を導入しました。1年間運用した結果、改善の見込みのない一部の管理職に退職勧奨をし、本人が受け入れない場合は解雇することを決めました。問題ないでしょうか? どちらが得? 「ボーナスはあるが月給は低い」と「月給は高いがボーナスはない」

どちらが得? 「ボーナスはあるが月給は低い」と「月給は高いがボーナスはない」

年間の収入が同額でも、給与と賞与の割合が違うことで、所得税や社会保険料の総額に差異はあるのでしょうか。所得税や社会保険料、保険給付にどのような影響があるかシミュレーションします。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング