「有給を使い切って退職」と「買い取って早めに退職」 会社・社員にとってお得なのは?:社労士・井口克己の労務Q&A(1/2 ページ)

連載:社労士・井口克己の労務Q&A

労働法に詳しい株式会社Works Human Intelligenceの社労士・井口克己氏が、労務関連の素朴な疑問を解決します。

Q: 従業員から「退職したいので、使い切れなかった年次有給休暇を買い取ってほしい。それができないなら、有給休暇を使い切るまで在籍する」と言われました。この従業員は勤務態度があまり良くないので、会社としては早く辞めてもらいたいと思っています。

社内では、有給休暇の買い取りは法律で禁止されているからダメではないかという意見や、勤務態度の良くない従業員に便宜を払う必要はないという意見が出ています。

退職する従業員の年休を買い取ることにはどのような問題がありますか。

有給を買い取って早めに退職 or 使い切って退職 どちらが有利なのか

A: 年次有給休暇(以下、年休)を買い取ることを前提に、付与する日数を減らしたり、付与した休暇の取得を妨げたりすることは、労働基準法第39条に違反する行為です。

しかしながら、退職日以降で利用できない年休を、本人と合意の下に買い取ることは問題ありません。また、買い取った年休を退職金として支払うことで、事業主は費用の削減が期待できます。

退職者の年休を買い取るに当たって、どのような方法であれば法令違反にならないか、事業主と退職者にとって支払い方法の観点で有利になるかを考察します。その上で、退職者の年休を買い取って早期に退職する場合と、最後まで年休を使い切って退職する場合の経済的合理性を比較してみます。

法令的な観点

年休の付与・取得を定めている労働基準法では、年休の目的は休息を取ることなので、買い取りによって休暇の付与や取得を阻害するようなことは認められていません。具体的には厚生労働省から次のような通達が出されています。

年休の買上げの予約をし、これに基づいて労働基準法39条の規定により請求し得る年休の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法39条の違反である

(労働基準法第39条1項、昭和30年11月30日基収4718号)

年休を買い取ることを前提に、付与する予定の年休を少なくすることや、休暇の取得を妨げることは、労働基準法違反と明記されています。しかし、これが認められない年休は法定の範囲内のものに限られ、法定を超えて付与した年休は対象となりません。具体的には次のようなものが挙げられます。

- 法定の日数を超えて付与した年休

- 付与日から2年間を超えて時効となった年休

- 退職日までに取得することができなかった年休

今回の質問の件は、「退職日までに取得することができなかった年休」となり、違反するものにはあたりません。そのため、法令的な観点では問題ないと考えられます。

支払方法の観点

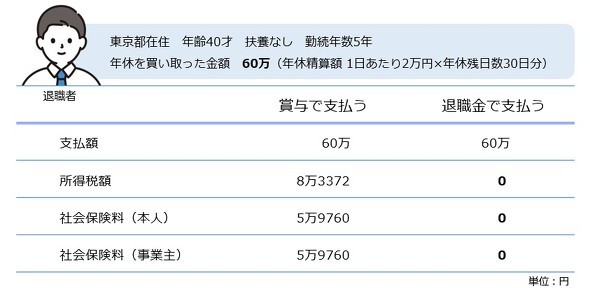

退職日までに取得できなかった年休を買い取る場合、通常の給与とは別に支払う必要があります。方法としては一時金として賞与で支払う、退職金として支払うという2つが考えられます。次の条件で、それぞれの違いを比較してみました。

買い取った年休を賞与で支払う場合と、退職金で支払う場合の比較

所得税については、賞与で支払う場合は、支払額から給与所得控除と社会保険料を控除した金額が課税の対象額となります。

退職金として支払う場合には、支払額から勤続年数に応じた額を控除し、さらにその金額の2分の1が課税の対象額となります。勤続年数1年ごとに40万円ずつ控除額が増えるため、この退職者の場合は200万円までは所得税は0円となります。よほど給与が高くない限りは、年休分の退職金に所得税が発生することはないでしょう。

また賞与で支払う場合、社会保険料は支払額に保険料率を乗じた金額が本人負担、事業主負担として発生しますが、退職金として支払うと社会保険料の対象にはならないので、本人負担、事業主負担ともに0円となります。

このことから年休を買い取る場合は、退職金として支払えば、退職者にとっては手取りが増え、会社にとっては事業主負担の社会保険料が削減されるので、双方にとって有利となります。

関連記事

よりによって「4〜6月に支給される残業代」だけが高く、社会保険料が高額に 何とかしたいが……

よりによって「4〜6月に支給される残業代」だけが高く、社会保険料が高額に 何とかしたいが……

当社の管理部門では毎年3月から5月は繁忙期で残業が多くなります。それ以外の月はそれほど残業はないのに、よりによって社会保険料が決まる4〜6月の給与だけが残業代で高くなり、「社会保険料が高額で、通常の給与に見合わない」と社員から不満が噴出しています。 扶養を外れ、パート勤務を増やすなら要注意 「年収の壁」の落とし穴とは

扶養を外れ、パート勤務を増やすなら要注意 「年収の壁」の落とし穴とは

【Q】家族の扶養から外れ、パートの勤務時間を増やそうと思っています。気を付けるべきことはありますか? ジョブ型雇用は「すぐクビにできる制度」? 仕事ができない社員はどうなるのか

ジョブ型雇用は「すぐクビにできる制度」? 仕事ができない社員はどうなるのか

【Q】当社では昨年、管理職向けにジョブ型の人事制度を導入しました。1年間運用した結果、改善の見込みのない一部の管理職に退職勧奨をし、本人が受け入れない場合は解雇することを決めました。問題ないでしょうか? どちらが得? 「ボーナスはあるが月給は低い」と「月給は高いがボーナスはない」

どちらが得? 「ボーナスはあるが月給は低い」と「月給は高いがボーナスはない」

年間の収入が同額でも、給与と賞与の割合が違うことで、所得税や社会保険料の総額に差異はあるのでしょうか。所得税や社会保険料、保険給付にどのような影響があるかシミュレーションします。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング