27万人の巨艦・日立はいかにしてDXを成功させたのか “知られざる変革劇”に迫る:「シリーズ 企業革新」日立編(2/2 ページ)

DXへの「抵抗」をどのように乗り越えたか

しかし、それでもDXを推進するにあたっては高い壁があった。1つは現場からの抵抗だ。

「現場の方からは、特に困っていることもなくうまくいっているのに、どうして変えなければいけないのかと反対する声や、DXを進めることがリスクだといった意見が当然あります。そのような声に対しては、他の事業所や社外の成功事例などを集めて、各部門の幹部の方がやってみたいと思えるようなメニューを並べて紹介していました」

しかし、それでも「現状で精いっぱい」と言われることがあった。その場合には冨田氏らが現場に入っていって、どのようなデータが存在して何ができそうなのかを見て、役に立つDXを提案していったという。その際に重要になるのは、現場が持つノウハウを生かすことだった。

「工場での故障予兆のDXを検討した際、予算が無制限にあればセンサーをどこにでもつけてデータを大量に取れるものの、実際にはそんなことはできません。そこで、どこにセンサーを置けばいいのかを現場の方に聞きました。壊れそうになったときにはこの場所に振動が出る、この部品の熱が上がるなど、“聴診器を当てるべき場所”を皆さんよく知っています。ポイントになる部分だけを計測して、ある状態になったらメンテナンスを入れることで、効率よく成果を出せました」

もう1つの壁は、DXを進める場合にも各部門の予算に頼らなければならなかったことだ。本社が持っているDXの予算はシステムやネットワークに関するものぐらいで、事業に関係するDXをしようとすれば、各部門から出してもらうしかなかった。冨田氏らはこのせめぎ合いを、時間をかけながら解決していった。

「どうしてもIT部門の要望を、そのまま聞き入れてもらうのが難しい面がありました。しかも、ITへの投資の予算は各部門が握っているので、私たちが『やりましょう』と言っても『予算を別のことに充てたい』と言われることもありましたし、納得してもらうにしても時間がかかっていました。全社共通でやらなければいけないインフラやセキュリティなどに関しては、各部門から予算を集めて整備する方法も考えられます。ただ、日立の場合はいろいろな事業があり、分野も多岐にわたっているので、さじ加減が難しい部分もありました。それに、IT投資で減価償却の期間が残っているものを、新しいものに変えてくださいと言ってもできないですよね」

そこで、ロードマップを示して、合意形成をとりながら一定の時間をかけて進める方法を取ったという。

「中期経営計画とIT中期計画をともに3年で回していましたので、この計画に合わせてグループ全体でロードマップを共有して、早くできる部門は早く、3年後に償却が終わる部門はそのタイミングで投資してもらいました。もともとスマトラプロジェクトには予算がありませんでしたが、こうした手法でDXを進められました」

DXは手段であり、目的ではない

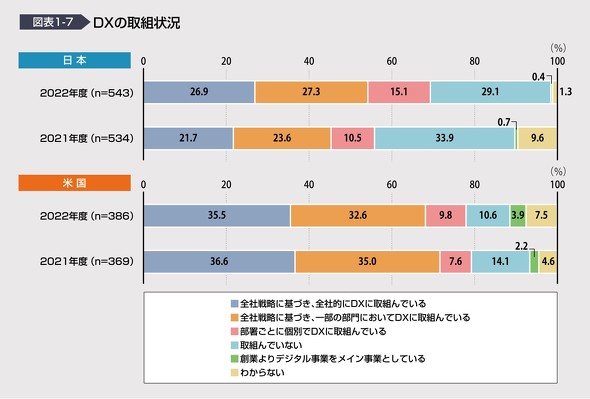

情報処理推進機構がまとめている「DX白書2023」によると、日本でDXに取り組んでいる企業の割合は2022年度で69.3%だった。ただ、全社戦略に基づいて全社的にDXに取り組んでいる企業の割合を見ると、26.9%と3割にも満たない。さらに、従業員が100人以下の企業で全社的にDXに取り組んでいる企業の割合は11.4% 、全く取り組んでいない企業は57.7%と、中小企業ほど取り組みが遅れている。

日立の場合は、約600社のグループ会社を抱える巨大な企業でありながら、DXをグループ全体で進められていて、企業のDXを支援するLumadaを事業の柱として育てている。DXを浸透させるためのコツは何なのか。

「DXを難しいこととは考えずに、まずは身近なところにデータがあればそれを分析する。データがなければ、集めることから始めてみてはどうでしょうか。分析した結果をもとにしてDXを手掛けることで、現場に成功体験が得られて、成果の手触りを感じられることが重要です。上から『DXをやれ』と押し付けられて進めるものではありません。それにDXはあくまで手段であり、ツールです。DX自体が目的ではないので、経営の方向性をきちんと示した上で、それを実現するための手段としてDXがあると説明した方がいいでしょう」

日立はスマトラプロジェクトとその延長線上にあるDXによって、巨額の赤字を出していた体質から大変革を遂げた。冨田氏は「目標を達成するための組織をゼロベースで考えたことも、成功の要因にあるのではないか」と振り返った。

「目標に向けて現状から積み上げていこうとしても、現場もなかなか気持ちが上がらないと思います。これまでの延長や、積み上げによって進めても、変革は生まれないのではないでしょうか。変革はある意味、現状からどこかのタイミングで“飛ぶ”イメージです。私たちはよくバックキャストという言葉を使っていて、グローバルでトップになる、2桁の利益率を達成するといったゴールを定めて、ゴールに向かうためのあるべき姿を描きます。そのための組織をゼロベースで考えたことで、変革が実現できたと感じています」

冨田氏は今後のDXの方向性も見据えている。

「もちろん、私たちのDXもまだ道半ばです。進んでいる部門もあれば、進んでいない部門もあります。進んでいる部門にはどんどん先に行ってもらって、進んでいない部門に横展開していく。そのために組織を横串で見ている私たちが、進んでいない部門に気付きを与えていきたいですね。トランスフォーメーションには終わりがないと思っています」

スマトラプロジェクトは社内改革であると同時に、グループ会社のさまざまな事業をDXする実験の場でもあった。社内の経験をDX支援のビジネスへと進化させたのがLumadaと言える。次回は、日立のプラットフォームビジネスをLumadaがどのように変えていったのかを見ていく。

この記事を読んだ方へ 生成AI×ビジネスを見据える

元・東京大学松尾研究室のAI研究者、今井翔太氏が「ITmedia デジタル戦略EXPO 2024 夏」に登壇。

生成AIは人類史上最大級の技術革命である。ただし現状、生成AI技術のあまりの発展の速さは、むしろ企業での活用を妨げている感すらある。AI研究者の視点から語る、生成AI×デジタル戦略の未来とは――。

- イベント「ITmedia デジタル戦略EXPO 2024 夏」

- 2024年7月9日(火)〜7月28日(日)

- 無料でご視聴いただけます

- こちらから無料登録してご視聴ください

著者プロフィール

田中圭太郎(たなか けいたろう)

1973年生まれ。早稲田大学第一文学部東洋哲学専修卒。大分放送を経て2016年4月からフリーランス。雑誌・webで大学問題、教育、環境、労働、経済、メディア、パラリンピック、大相撲など幅広いテーマで執筆。著書に『パラリンピックと日本 知られざる60年史』(集英社)、『ルポ 大学崩壊』(ちくま新書・筑摩書房)。HPはhttp://tanakakeitaro.link/

関連記事

日立の好業績を牽引する“巨大事業”の正体 日立デジタルCEOに聞く

日立の好業績を牽引する“巨大事業”の正体 日立デジタルCEOに聞く

日立は2009年当時、日本の製造業で過去最大の赤字だった状況から再成長を果たした。復活のカギとなった巨大事業、Lumadaのビジネスモデルとは――。日立デジタルの谷口潤CEOにインタビューした。 日立のクラウド部門新トップは異組織出身 2万人を束ねるキーパーソンに展望を聞いた

日立のクラウド部門新トップは異組織出身 2万人を束ねるキーパーソンに展望を聞いた

日立製作所のクラウドサービスプラットフォームビジネスユニットCEOに新しく就任したのが、社会ビジネスユニット出身の細矢良智氏だ。 “日立流”生成AI時代の組織再編 「ルマーダ売上2.65兆円」につなげる狙い

“日立流”生成AI時代の組織再編 「ルマーダ売上2.65兆円」につなげる狙い

日立製作所が組織再編を進めている。米シリコンバレーに本社を置く「Hitachi Vantara」のデジタルソリューション事業を分社化し、新たに「Hitachi Digital Services」を設立する。その狙いは? 日立の責任者に聞く生成AIの“勢力予想図” 「来年、かなりの差がつく」

日立の責任者に聞く生成AIの“勢力予想図” 「来年、かなりの差がつく」

日立はどのように生成AIを利活用しようとしているのか。Generative AIセンターの吉田順センター長に話を聞いた。 日立社長「生成AIは歴史上のブレークスルー」 “電力需要6倍”にどう対処する?

日立社長「生成AIは歴史上のブレークスルー」 “電力需要6倍”にどう対処する?

日立製作所の小島啓二社長兼CEOは生成AIに対する日立の考え方を明示した。日立が生成AI開発にどのようなビジョンを抱いているのか。筆者がレポートする。 ChatGPT創業者が慶大生に明かした「ブレイクスルーの起こし方」

ChatGPT創業者が慶大生に明かした「ブレイクスルーの起こし方」

ChatGPT開発企業の米OpenAIのCEOが来日し、慶應義塾大学の学生達と対話した。いま世界に革命をもたらしているアルトマンCEOであっても、かつては昼まで寝て、あとはビデオゲームにいそしむ生活をしていた時期もあったという。そこから得た気付きが、ビジネスをする上での原動力にもなっていることとは? 松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由

松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由

松尾豊東大教授が「生成AIの現状と活用可能性」「国内外の動きと日本のAI戦略」について講演した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング