ベッドにセンサー、会話をモニタリング……老人ホームでITフル活用、何が起きた?:小さな組織の大きなIT戦略

2025年には国民の約3人に1人が65歳以上となり、日本の超高齢社会の状況がさらに進展する。

それに伴い、介護業界では2025年に約243万人の介護職員が必要になる(厚生労働省、2019年を基準に推計)。しかし重労働や低賃金といった介護職に対するイメージから採用が進まず、慢性的な人手不足に陥っている企業も少なくない。

介護付有料老人ホームの運営で成長を続けるチャーム・ケア・コーポレーションは、ITを導入することで業務の省力化やコスト削減を実現。削減したコストの一部を給与に還元し、人材獲得につなげている。

「もちろん、全てで成果が出たわけではない」とのことだが、積極的にさまざまなITツールを導入し、試行錯誤を繰り返してきた同社の小梶史朗氏(取締役 常務執行役員 兼 DX推進室兼事業構想室長)と大野世光氏(教育研修部副部長 兼 介護DX推進課長)に話を聞いた。

業務スケジュールを可視化 コスト削減の一部をスタッフの給与に還元

ITツール導入の前に、チャーム・ケア・コーポレーションが以前より取り組んでいたのが「入居者のスケジュール作成」によるスタッフ業務の可視化だ。

老人ホームの介護業務は入居者のニーズに応える形が基本なため、「起こったことに対処する」という受身で事後対応中心のサービス提供になりがちだ。食事や入浴といったある程度のルーティンはあるものの、その日、その時で入居者のニーズは変わる。結果、特定のスタッフに負担が寄ってしまうこともあるようだ。

「例えば、居住エリアが3フロアあるとします。各フロアにスタッフを配置し、ナースコールが押されれば部屋に向かい、トイレ介助などのサポートをします。ナースコールの頻度や都度の対応は入居者さまによって異なるため、フロアごとの業務負荷にバラつきが見られました」(小梶氏)

そこで入居者ごとの特徴や生活リズムを可視化し、個別最適化した1日のスケジュールを作成。それを基にスタッフの業務スケジュールを作成し、それに沿って動くことで業務負荷の分散や業務効率の向上につなげている。人員配置のスリム化にもつながったため、そこで得られた原資の一部をスタッフの給与に還元している。

夜間の巡回回数を7割減 なぜ実現できた?

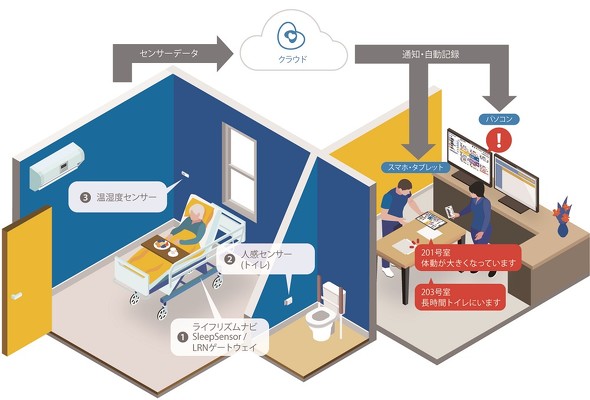

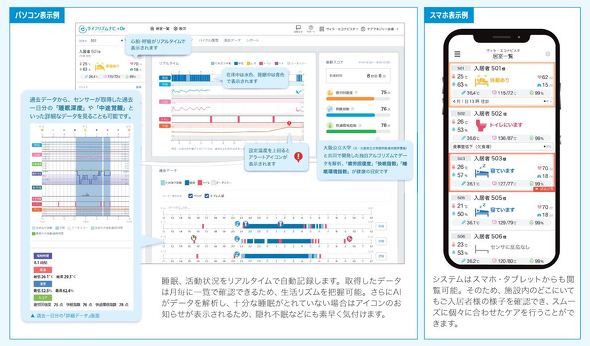

いよいよITツールの導入に移る。着手したのは「入居者の睡眠状態の可視化」だ。ライフリズムナビという睡眠状態を計測するマット型のセンサーを導入。これにより眠っているのか、起きているのかなどを一目で把握できるようになった。ベッドだけでなくトイレにも人感センサーを設置し、長時間動きがない場合には夜勤スタッフが訪問する。

「これまでは夜間に全居室を3回程度巡回して、目視で入居者さまの状態を確認していました。もし、巡回の直後に入居者さまにトラブルが発生しても、ナースコールが押せなかった場合、次の巡回まで発見できない可能性があります。入居者さまに異変があった場合のアラート発信により、そのようなケースを減らせていると思います」(小梶氏)

大野氏は「ライフリズムナビによって夜間の巡回回数は7割減になりました」と話す。ライフリズムナビ導入により夜間の人員配置の見直しにもつながった。

現在はスタッフも十分にITを活用できているようだが、導入当初は「事故が起きるかもしれない」「システムを使えない」といった声が上がっていたという。

「現場への定着には2〜3カ月ほど時間をかけました。実際に触ったり使ったりしてもらい、モニター画面の表示と実際のベッド上の状態を比較することを繰り返してもらうことで、このシステムは信頼できると実感を持ってもらえるように丁寧に進めました」(大野氏)と振り返る。

しかしながら、介護業務はスタッフと入居者という対人サービスが基本だ。そのためか、機械に任せるのではなく、人が介在することに意味があるという考えを大切にし、IT活用を敬遠するスタッフも少なくないという。その他、ホーム長のITリテラシーなど、さまざまな問題が存在する。

IT活用による成功体験を通して、現場の納得感を醸成するのがチャーム・ケア・コーポレーションのやり方だ。スタッフと歩幅を合わせながら、配膳作業や排泄ケアにおいてもIT導入を成功させてきた。IT導入を比較的スムーズに推進できたのは、業務の可視化ができていたからだという。IT導入の効果を定量的に測定することにより、スタッフ・経営層双方にとって納得が得られやすくなった。

これからは「データ活用」にも取り組んでいきたいと、小梶氏と大野氏は意気込む。

「現在取り組んでいるものの一つにハラスメント対策があります。入居者さまやそのご家族さまの発言によって退職するスタッフもいました。また、スタッフの何気ない一言や不適切な発言が入居者さまを傷つけてしまう可能性もあります。そこで、スタッフと入居者さまの会話をモニタリングできるデバイスを開発するプロジェクトを開始しました。ポジティブな言葉とネガティブな言葉を検知し、スタッフと入居者さまの双方が気持ちの良いコミュニケーションを取れるよう、現在現場にて実証実験を進めています」(小梶氏)

その他、入居者の運動機能を計測するために靴にセンサーを内蔵し、歩き方の癖や転倒傾向などのデータを収集するといった取り組みも試験的に実施した。「こちらは本導入には至りませんでしたが、当社はデータ収集のフェーズに入っていると思いますので、今後もさまざまなツールを活用していきたいです」(大野氏)という。

これまでの介護業務はスタッフの思いやりや気遣いによって支えられてきた部分が多かった。そのため、ヒューマンエラーが許容されてきた部分もないとは言えない。

しかし、日本は超高齢社会の基準となる高齢化率21%を大幅に上回る29%を記録している状態だ。介護対象者は激増するが、担い手は不足している。小さなヒューマンエラーが人命に影響する場面も増えてくるかもしれない。IT活用による業務効率化や安全性の確保が、事業運営を左右する未来もそう遠くはないだろう。

小梶氏は「介護業界はリスクに対するデジタル化が進んでいない」と指摘する。

「人の目視による夜間巡回だけですと、入居者さまの突発的なトラブルを見落としてしまうかもしれません。例えば、施設内にカメラを設置し、入居者さまの転倒を検知できれば、対応が遅れてしまうというリスクを最小限にできます。IT導入はデジタルと人がそれぞれ得意分野をすみ分けるきっかけとなります。リスクを最小限に抑えるためには必要不可欠です」(小梶氏)

チャーム・ケア・コーポレーションは2016年頃から地道に人手不足への対策を重ねてきた。IT導入は大きな効果を生み、固定化されていた介護職の働き方を変えつつある。

介護業界では珍しく、週休3日制を導入

同社は制度面でも介護職の働き方を変えようと奔走する。2025年5月までに92カ所(2024年7月時点)ある全施設の介護職員を対象に週休3日制を取り入れ、スタッフが選択できるようにしたい考えだ。現在の1日8時間で週5日を、週休3日の場合は1日10時間に延長する。賃金水準は維持する。

7月から一部施設のスタッフを対象に運用を開始。「業務時間にゆとりが持てて働きやすくなった」「3連休を作れるのが嬉しい」といった前向きな声の他に「10時間労働はしんどい」「夜勤明けが大変」といった意見もあるが、総じて期待の方が大きいようだ。

人手不足が深刻な業界で、いかにマイナスを減らし、プラスを作っていくか。チャーム・ケア・コーポレーションは、IT活用と社内制度改革の両輪でどんどん前に進んでいく。

関連記事

コンビニの25倍も売れる コカ・コーラも期待するドリンクが「銭湯」を主戦場に選んだ真意

コンビニの25倍も売れる コカ・コーラも期待するドリンクが「銭湯」を主戦場に選んだ真意

コンビニよりも銭湯で売れるドリンクがあるのをご存じだろうか? 日本コカ・コーラが出資したリラクゼーションドリンク「CHILL OUT」だ。なぜあえて「銭湯」を主戦場に選んだのか、その真意を取材した。 特許庁、「辞めたけど良い会社ランキング」で4位 ”眠らない霞が関”で唯一評価されるには理由があった

特許庁、「辞めたけど良い会社ランキング」で4位 ”眠らない霞が関”で唯一評価されるには理由があった

オープンワークが9月に発表した「退職者が選ぶ『辞めたけど良い会社ランキング2022』」で特許庁が4位を獲得した。多忙を極めるイメージのある中央官庁の中で、なぜ評価されたのか? 富士通の27歳エース社員、1年目で花形部署に異例のヘッドハント 信条は「3カ月で成果出す」

富士通の27歳エース社員、1年目で花形部署に異例のヘッドハント 信条は「3カ月で成果出す」

新卒1年目で富士通のグループ会社に入社した寺島さん。まさかの1カ月で異動希望を提出し、現在は本社の花形部署で働く。新卒4年目の現在までにどのような経験を積んできたのか、取材した。 最終面接の「お祈りメール」が内定に NTTドコモやDeNAが認めたスカウトサービス

最終面接の「お祈りメール」が内定に NTTドコモやDeNAが認めたスカウトサービス

就活生の間で話題になっているスカウトサービスがある。企業からの不採用通知、いわゆる「お祈りメール」を登録すると、その情報を基に他の企業からスカウトが届くサービスだ。就活市場に一石を投じるサービス「ABABA」を取材した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング