「人手不足倒産」増える宅配 インターフォンと宅配ボックスつないで再配達ゼロに:相棒は「テクノロジー」 人手不足でも“ラク”に働く(1/2 ページ)

ネット通販の普及により宅配荷物が急増し、宅配業界では人手不足が深刻化している。最も手間のかかるのがマンションなどへの再配達だ。

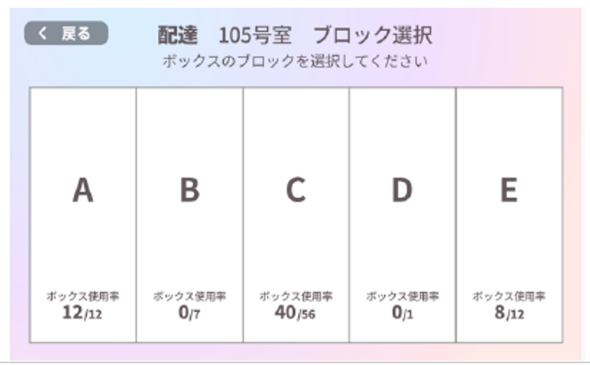

その課題に対し、インターネットに接続可能なインターフォンと、居住者の不在時に荷物を保管できる宅配ボックスをつなぐことにより「再配達ゼロ」にしようという野心的サービスが発表された。売り出したのは、海外ブランドのインターフォンの総代理店などを手掛けるDOORCOM(ドアコム、東京都港区)。この革新的なDXの取り組みについて松井伊織社長に聞いた。

松井伊織(まつい・いおり)福島工業高専で電気工学を学んだ後にプログラミングを学ぶため米国の大学に留学。その後、建築を学習するため千葉大学建築科に編入してプロパティマネジメントを学んだ。「誰もやってなければ自分でやってみよう」をモットーに、ジェルネイルを製造販売する会社を立ち上げるなど、いくつかの事業を経験したのち、IPインターフォンを活用した海外製品の総代理販売と自社開発の住宅設備メーカーという2つの事業を手掛けるDOORCOMを2010年7月に創業した。46歳。福島県出身

松井伊織(まつい・いおり)福島工業高専で電気工学を学んだ後にプログラミングを学ぶため米国の大学に留学。その後、建築を学習するため千葉大学建築科に編入してプロパティマネジメントを学んだ。「誰もやってなければ自分でやってみよう」をモットーに、ジェルネイルを製造販売する会社を立ち上げるなど、いくつかの事業を経験したのち、IPインターフォンを活用した海外製品の総代理販売と自社開発の住宅設備メーカーという2つの事業を手掛けるDOORCOMを2010年7月に創業した。46歳。福島県出身顔認証技術を活用 売り上げは毎年2倍増

松井社長は海外留学を経て、建設設備会社の3代目として建築設備設計・施工の経験を積み、資格を取得した。8年前にIPインターフォンと出会い、日本のマンションにIPインターフォンが使われていないことから、この将来性に着目。海外ブランドのIPインターフォンの総代理店となり、代理店網を使って全国向けに販売を開始した。

多くのマンションでは、オートロックによって住人の部屋の開閉がされている状況だ。そこで松井社長は「当社のインターフォンでは、顔認証によって部屋の開閉ができます。鍵を忘れたり紛失したりして部屋に入れなくなるリスクもなくなります」と、自社のインターフォンに顔認証を採用しているメリットを強調する。

「当初は、指紋認証を使っていました。その後、北海道地区で経験した冬に手袋を取って認証する不便さや、コロナ禍によって非接触が求められたため、顔認証を採用しました。現在、同じ顔認証によって宅配ボックスを開けられるなど、他の機能とも連携させる予定です。そうすることによって物理的な鍵をなくせるため、入居者の利便性だけでなく、管理会社の鍵管理の負担も軽減できると思います」

住人だけでなく、マンションの管理会社にも重宝されているという。

「管理しているマンションにわざわざ行かなくても、管理会社は居住者の入退去をクラウドサービスによって確認できるので、鍵の回収の手間が要りません。インターフォンを操作した人物の履歴が全て記録されますから、セキュリティ上の安心感も高まりました。結果この3年間で、IPインターフォンの売れ行きは毎年倍増しています。以前は既存のインターフォンを交換することが多かったのですが、いまは新築で導入するのと半分ずつになり、現在は全国のマンションやオフィスなど約1800棟、2万室に導入されています」

「人手不足倒産」が増加

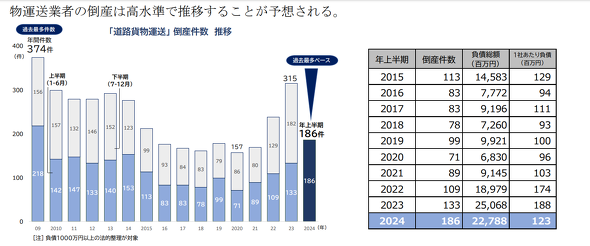

宅配業界では人手不足という課題がある。特にトラック運送業は国民生活と経済活動を支える重要な産業だ。いわゆる「2024年問題」を受けて4月、ドライバーの時間外労働の上限規制が適用された。働く時間が規制されたため、ますます人手不足が深刻化している。鉄道貨物協会によると、2028年には27.8万人のドライバーが不足するという。

運送業のドライバーは高齢化が進む。女性や外国人労働者で賄うのが難しい職種だけに人手の確保が難しい。この人手不足によって会社経営にも、すでに厳しい影響が出ている。帝国データバンクによると、2024年上期(1〜6月)までで、運送業界の倒産件数は186件。前年同期より39.8%も増えていて「人手不足倒産」が増えている状況だ。

中でも宅配業界は、ネット通販でショッピングをする人が増えているため、荷物の取り扱いも増え続けている。2022年度で年間取扱個数が50億個を突破。増加傾向が続く。

国交省も再配達で対策

国土交通省は、トラック運送業のドライバーの上限労働時間規制に踏み切った。しかし、これだけでは人手不足問題が解消されず、将来的にはドライバー不足により宅配の荷物が届かなくなる状況も懸念されている。特に再配達問題は解決する決め手がなく、宅配業界の非効率性の「代表格」となっている。

再配達の割合は共働き世帯が多い都市部が高く、国交省によると2023年10月時点で11.1%と、前年同期と比較して0.8ポイント下がったという。政府は2023年6月の関係閣僚会議「物流革新に向けた政策パッケージ」で、2024年度までに再配達率を6%に下げる目標を掲げた。コンビニ受け取りや宅配ボックスを使うなど多様な受け取り方を推奨することにより再配達率をさらに下げて、宅配ドライバーの負担を軽減しようとしている。

宅配会社側でも、取り組みは進む。ヤマト運輸は合弁会社運営の宅配ロッカー「PUDO(プドー)ステーション」を、駅や商業施設に約7000台設置した。日本郵便は、ローソンなどコンビニ約3万カ所で荷物を受け取れるようにしている。

解決策にならない置き配

面倒な再配達を少しでも減らそうと、受け取り主の住人がいなくても、マンションの部屋の前などに配達物を置いておく「置き配」に踏み切る大手の配達業者が増えている。ヤマトは6月から開始。佐川急便も9月から実施すると発表した。

ただ部屋の前に置くと、盗難されるリスクがあるほか、荷物の伝票に書いてある電話番号など個人情報を他人に見られてしまう恐れもある。このため、特に若年層の女性などには拒否反応もみられるという。

消費者庁も置き配によるトラブルが増加しているとして注意を呼び掛けている。ネット通販で商品を注文する際には、初期設定が置き配の設定になっている場合があることに加え、誤配や盗難にあった場合の連絡先や損害の補償がどうなっているかを事前に確認しておく必要があるという。このため、置き配は再配達を減らす解決策にはならないという見方もあり、抜本的なソリューションが求められていた。

関連記事

「AI菓子職人」を全国に派遣 神戸の100年企業が起こした「お菓子作り」のDX

「AI菓子職人」を全国に派遣 神戸の100年企業が起こした「お菓子作り」のDX

神戸市の老舗菓子企業「ユーハイム」は業界でもあまり例がない、菓子の生産にAIを導入している。河本英雄社長に背景を語ってもらった。 日立が「1兆円買収」した米ITトップを直撃 日本企業の“根本的課題”とは?

日立が「1兆円買収」した米ITトップを直撃 日本企業の“根本的課題”とは?

日立の執行役常務と、デジタルエンジニアリングビジネスユニット(BU)のCEOも務めるGlobalLogic社長兼CEOのニテッシュ・バンガ氏に、日立との統合がシナジーをもたらした要因や、日本市場の展望について聞いた。 日立の好業績を牽引する“巨大事業”の正体 日立デジタルCEOに聞く

日立の好業績を牽引する“巨大事業”の正体 日立デジタルCEOに聞く

日立は2009年当時、日本の製造業で過去最大の赤字だった状況から再成長を果たした。復活のカギとなった巨大事業、Lumadaのビジネスモデルとは――。日立デジタルの谷口潤CEOにインタビューした。 松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由

松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由

松尾豊東大教授が「生成AIの現状と活用可能性」「国内外の動きと日本のAI戦略」について講演した。 ユニクロが海外展開先で聞かれた衝撃の一言「わが国に何をしてくれるのですか」

ユニクロが海外展開先で聞かれた衝撃の一言「わが国に何をしてくれるのですか」

ユニクロが古着販売によって循環型ビジネスに取り組む理由は何か。背景にはファーストリテイリング会長兼社長の柳井正氏が20年以上前に経験した海外展開でのエピソードと、そこから得た強い思いがあった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング