「AI菓子職人」を全国に派遣 神戸の100年企業が起こした「お菓子作り」のDX(1/2 ページ)

【注目】ITmedia デジタル戦略EXPO 2024夏 開催決定!

生成AIでデジタル戦略はこう変わる AI研究者が語る「一歩先の未来」

【開催期間】2024年7月9日(火)〜7月28日(日)

【視聴】無料

【視聴方法】こちらより事前登録

【概要】元・東京大学松尾研究室、今井翔太氏が登壇。

生成AIは人類史上最大級の技術革命である。ただし現状、生成AI技術のあまりの発展の速さは、むしろ企業での活用を妨げている感すらある。AI研究者の視点から語る、生成AI×デジタル戦略の未来とは――。

「お菓子作りにAIを活用する取り組みは、南アフリカの子どもたちとの約束から始まったんです」――こう切り出すのは神戸市の老舗菓子企業「ユーハイム」の河本英雄社長。同社は業界でもあまり例がない、菓子の生産にAIを導入している企業だ。

ユーハイムは1909年創業。河本社長は慶應義塾大学大学院を修了後、1999年にユーハイムに入社し、2015年に社長に就任した。創業家の4代目として生まれ 「なぜ自分はお菓子作りをしているのだろう」とずっと自問自答していた。そんな河本社長が、再び大学の門を叩いたのは就任翌年の2016年だった。

「知人に勧められたある大学の先生の講義を聞きに行き、その夜に食事をしたのです。初対面だったのですが、そこでお菓子を作ることの意義、幸せとは何だろうと議論しました。そこで、その大学の先生から『地球の裏側に行こう』という突拍子もないことを言われました。『そこに行けば、答えがあるから』ということで、気付いたら翌月には先生と一緒に南アフリカに行っていました」

その先生は「BOPビジネス」を専門にしていた。BOPビジネスとは、BOP(ベイス・オブ・ザ・ピラミッド)層と呼ばれる、発展途上国の所得が最も低い、世界人口では多数を占める層にとって有益な製品・サービスを提供することによって、当該国の生活水準の向上に貢献しつつ、企業の発展も望む持続可能性のあるビジネスのことだ。

「言うなれば、貧困問題を寄付ではなく、ビジネスを教えることによって解決していこうというものでした。南アフリカのスラム街に初めて行き、そこにいる子どもたちと出会いました。なんとかしてその子たちに家業であるバウムクーヘンを食べさせてあげたい。その約束から、どうすれば当社のバウムクーヘンを地球の裏側に届けられるかのプロジェクトが始まりました」

シェフを現地に派遣して子どもたちにバウムクーヘンを食べさせる方法もあるが、それでは寄付と変わらず、持続可能なBOPビジネスの考え方に沿わない。そこで河本社長が考案したのが、バウムクーヘンを作る機械を制作し現地に設置することによって、子どもたちに提供するものだった。

ところが、機械を遠隔で操作する方法には、1つ難点があった。

2秒の遅延が命取りに バウムクーヘン作りの深み

「南アフリカは地球の裏側という距離もあり、2秒くらい遅延が起こることが予想されました。バウムクーヘンは非常に強火で、一層一層を強く焼いていくため、2秒の遅延は命取りになります。そのため、このプロジェクトは一旦中止になってしまいました」

ところが、バウムクーヘン作りにおける機械化は、思わぬ副産物を生み出した。

「一緒になってプロジェクトを進めていた職人さんや大学の研究者が面白がってくれました。今度はロボットを食品の分野に応用できないかと研究していた先生が、AIを活用してお菓子作りに生かすロボットの開発を進めてくれました。料理には感性が大事なのですが、特にお菓子はレシピや工程がはっきりしているので、向いていると思いました」

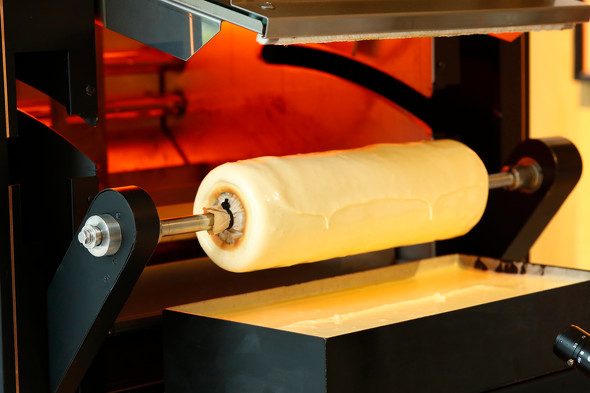

お菓子作りのロボット開発は、例えばケーキで言えば生地のスポンジの再現が難しく、難航していた。ところがバウムクーヘン作りでは生地作りにおいて「焼き」が重視されていて、生地の密度も高いのが特徴だ。

「バウムクーヘン職人にとって、『焼き』の技術の習得が一番難しいところです。何度も何度も焼き固めていくことによって、あの独特の層を生み出していくのですが、この手間があるからこそ本場ドイツで非常に高級なお菓子と見られている側面があります。この作業の繰り返しの部分が、機械と相性もいいのではという話になったのです」

作業の繰り返しの工程が多く、職人のこだわりが築き上げてきた世界だからこそデータ化もしやすいということで、ここからAIを用いたバウムクーヘン作りが始まった。

バウムクーヘン作りの機械化は、菓子職人たちからも歓迎された。理由は、職人が感覚で作り上げていたものを、データ化し、可視化することによって、自分の癖に気付けるようになったためだ。それで誕生したのがAI焼成機「THEO(テオ)」だった。だが、THEOは工場では使えない問題があった。

「当社の工場はバウムクーヘンを職員の技術を使いながら量産していく形になっているので、量産していくときに生産性を上げるにはどうしたらいいかというと、バウムクーヘンのロールを大型化していくのですね。だから1人の職人で1本しか焼けないと効率が良くありません。工場の一番大きい機械では、1人の職員がつきっきりで、36本同時に生産しています。もともとはバウムクーヘンを地球の裏側に届ける目的で試作し、現にAIによって職人がいなくても焼けるようにはなりました。ただ、THEOでは1本ずつしか焼けなかったので、自社工場では使えなかったのです」

THEOは社内のビジネスとしては使えず、プロジェクトは“ボツ”になった――だがその時、コロナ禍が全国を襲った。

「コロナ禍が始まって、全国の街のお菓子屋さんで職人が不足し、店をたたむケースが目立ち始めました。コロナ禍が始まる直前にTHEOを発表していたのですが、ある一通の手紙が届いたのです」

関連記事

日立のクラウド部門新トップは異組織出身 2万人を束ねるキーパーソンに展望を聞いた

日立のクラウド部門新トップは異組織出身 2万人を束ねるキーパーソンに展望を聞いた

日立製作所のクラウドサービスプラットフォームビジネスユニットCEOに新しく就任したのが、社会ビジネスユニット出身の細矢良智氏だ。 “日立流”生成AI時代の組織再編 「ルマーダ売上2.65兆円」につなげる狙い

“日立流”生成AI時代の組織再編 「ルマーダ売上2.65兆円」につなげる狙い

日立製作所が組織再編を進めている。米シリコンバレーに本社を置く「Hitachi Vantara」のデジタルソリューション事業を分社化し、新たに「Hitachi Digital Services」を設立する。その狙いは? 日立の責任者に聞く生成AIの“勢力予想図” 「来年、かなりの差がつく」

日立の責任者に聞く生成AIの“勢力予想図” 「来年、かなりの差がつく」

日立はどのように生成AIを利活用しようとしているのか。Generative AIセンターの吉田順センター長に話を聞いた。 日立社長「生成AIは歴史上のブレークスルー」 “電力需要6倍”にどう対処する?

日立社長「生成AIは歴史上のブレークスルー」 “電力需要6倍”にどう対処する?

日立製作所の小島啓二社長兼CEOは生成AIに対する日立の考え方を明示した。日立が生成AI開発にどのようなビジョンを抱いているのか。筆者がレポートする。 ChatGPT創業者が慶大生に明かした「ブレイクスルーの起こし方」

ChatGPT創業者が慶大生に明かした「ブレイクスルーの起こし方」

ChatGPT開発企業の米OpenAIのCEOが来日し、慶應義塾大学の学生達と対話した。いま世界に革命をもたらしているアルトマンCEOであっても、かつては昼まで寝て、あとはビデオゲームにいそしむ生活をしていた時期もあったという。そこから得た気付きが、ビジネスをする上での原動力にもなっていることとは? 松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由

松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由

松尾豊東大教授が「生成AIの現状と活用可能性」「国内外の動きと日本のAI戦略」について講演した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング