大谷翔平効果で「お〜いお茶」販売数量9%増 伊藤園副社長に聞く海外戦略(1/2 ページ)

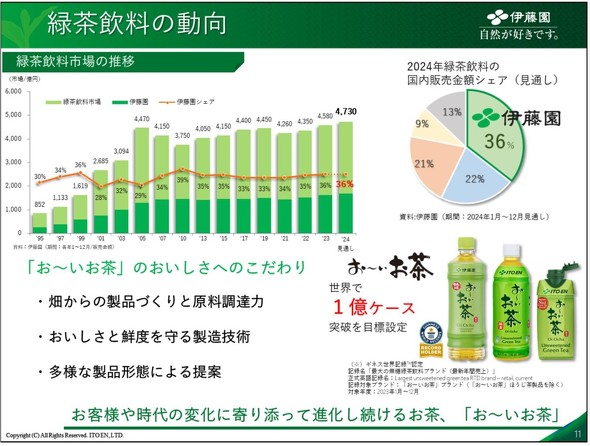

1989年の登場以来、緑茶飲料市場のトップシェアを走り続けている伊藤園の「お〜いお茶」。2024年の統計を見ても、伊藤園の市場シェアは36%で、2位の22%に14ポイントの差をつけている。

お〜いお茶は1月、メジャーリーグベースボール(MLB)とロサンゼルス・ドジャースとのパートナーシップ契約を締結した。既に2024年4月からお〜いお茶グローバルアンバサダーを務める大谷翔平選手を軸としたもので、同社が進める海外展開を加速させる狙いがある。

伊藤園の本庄周介副社長も、「大谷選手は、日本にいた時からのお〜いお茶の愛飲者。まさに相思相愛の関係であり、理想のアンバサダー。今回の契約を通じ、お〜いお茶を世界中に広め、健康的な食生活へ貢献していく」と期待する。

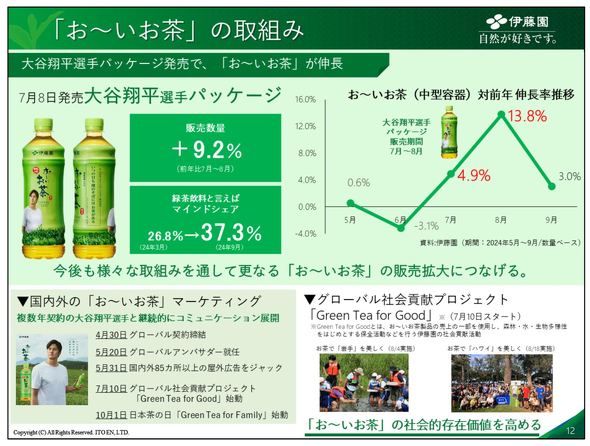

実際に2024年7月には数量限定で大谷翔平選手の顔写真入りのお〜いお茶ボトルを発売。「7〜8月は販売数量で対前年比9.2%アップ、大谷選手の生まれ故郷である東北ではさらに売れた」(本庄副社長)という。「緑茶飲料といえば何を想起するか」というマインドシェアの調査でも、発売前の3月に比べて10ポイント程度高まった。

パートナーシップ契約により、2025年シーズンからお〜いお茶は、MLBの公式グリーンティとして打ち出す。海外展開の狙いとトップシェアであり続けられる理由を、本庄副社長に聞いた。

日本茶の「青臭み」が課題 「大谷翔平で全てが解決するわけではい」

――お〜いお茶の海外展開の経緯について教えてください。

当社の海外展開は、2001年に米ニューヨークに現地法人を設立してから本格的にスタートしました。そこから約四半世紀がたち、現在は国際本部を中心に海外事業の課題や今後の展開について検討を重ねています。中長期の計画にこれらの課題を織り込み、克服しながら愚直に進めていくしかないと考えています。

例えば、大谷翔平選手との取り組みもありますが、それだけで全てが解決するわけではありません。彼とともに歩む部分もありますが、一つ一つ着実に進めることが重要だと考えています。

――海外展開にあたっては、日本茶特有の「青臭み」が課題になると聞きました。どのような対策をしているのでしょうか。

確かに英語で「グラッシ」(grassy)と表現される、日本茶の青臭みは課題です。日本人は幼少期から慣れ親しんでいるため受け入れやすいですが、海外では違います。そのため、海外では青臭みを抑える商品開発を進めています。例えば、米国市場では「お〜いお茶」ブランドとは別に、この青臭みを抑えた別ブランドを展開しています。このブランドは青臭さを抑えた設計にしていて、ほうじ茶なども取り入れています。こうした工夫により、米国人にも受け入れられる商品を提供しています。

――国内市場は人口減社会を迎え、縮小する一方です。海外市場の手応えはいかがですか。

世界市場を相手にする上で、いきなり成功するとは思っていません。一つ一つ足元を固めながら「ゆっくり急ぐ」という姿勢で取り組んでいます。この慎重かつスピーディーなアプローチが重要だと考えています。

海外企業でも進む緑茶の採用

――2024年12月には、FDA(アメリカ食品医薬品局)によって、緑茶に対して「ヘルシー」という表記の認証を受けました。この健康効果の認定は追い風になりますか。

大きな追い風になると考えています。われわれもそのニュースを聞いた瞬間、「すごいことだ」と感じました。この認定は海外市場での信頼性向上につながるため、非常に意義深いものです。

――GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)のカフェテリアでも、お〜いお茶の採用が進んでいると聞きます。

これは若手営業担当者の飛び込み営業がきっかけでした。和食店などを経由して紹介され、その後オフィスのカフェテリアで試飲会を開くなどして広まりました。このような草の根的な活動が功を奏し、GAFAのカフェテリアでもお〜いお茶が採用されるようになりました。

――大谷選手を通じてどんな展開に期待しますか。

まず野球好きには間違いなく訴求できると考えています。また、大谷選手自身の存在感は、今や野球という枠を超えてきています。野球ファンに限らず、さまざまな方面に対するアンバサダーになれるのではないかと、その影響力に非常に期待しています。

――本庄副社長はCDO(チーフ・デジタル・オフィサー)も務められ、伊藤園のデジタル化を推進されています。ITやAIなどのテクノロジーを、伊藤園の経営にどのように活用していますか。

AIやデジタル技術のインパクトは非常に大きいと感じています。当社はDX推進委員会を設置し、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入によって業務効率化を進めてきました。米Microsoftとの関係も深く、「Azure」や「Microsoft 365」を活用しています。これらの技術は業務時間短縮など目に見える成果を上げており、今後も積極的に活用していきます。

関連記事

緑茶リニューアル対決 シェアトップの伊藤園が、"定番"でも変化し続ける理由

緑茶リニューアル対決 シェアトップの伊藤園が、"定番"でも変化し続ける理由

お〜いお茶』に15年以上に携わってきた伊藤園マーケティング本部 緑茶飲料ブランドマネジャーの安田哲也氏に、緑茶界の”横綱”伊藤園『お〜いお茶』のマーケティング戦略と、22年の新たな挑戦を聞いた。 日本コカ・コーラが“おにぎり”とコラボ!? 「綾鷹」生みの親に聞く差別化の要点

日本コカ・コーラが“おにぎり”とコラボ!? 「綾鷹」生みの親に聞く差別化の要点

緑茶業界では飲料大手がしのぎを削り、マーケティング合戦を展開している。2007年の綾鷹ブランド創設に関わり、現在もブランドのマーケティングに携わる日本コカ・コーラ マーケティング本部緑茶事業部部長の助川公太さんに聞いた。 苦戦のコーヒー業界で黒字転換 「豆で勝負した」タリーズが狙うのは“在宅需要”

苦戦のコーヒー業界で黒字転換 「豆で勝負した」タリーズが狙うのは“在宅需要”

伊藤園の2021年5〜22年1月期の連結決算ではタリーズコーヒー事業の営業損益は8億2200万円の黒字へ転換し、苦戦が続く飲食業界のなかで光明を見いだしている。黒字転換の要因は何なのか。タリーズコーヒージャパンのマーケティング本部でグループ長に、国内のコーヒー市場の変化に対するタリーズコーヒーの戦略を聞いた。 はじめしゃちょー、タリーズも熱視線 「トムとジェリー」が若者に支持され続ける理由

はじめしゃちょー、タリーズも熱視線 「トムとジェリー」が若者に支持され続ける理由

タリーズコーヒージャパンは「トムとジェリー」とのコラボ商品を発売した。日本を代表するYouTuberのひとり、はじめしゃちょー氏は「トムとジェリー」のファンであることを公言している。同氏に、トップクリエイターも手本にしている「トムとジェリー」のコンテンツ力の秘密を聞いた。 タリーズコーヒーが『トムとジェリー』とコラボ はじめしゃちょーが同作の魅力語る

タリーズコーヒーが『トムとジェリー』とコラボ はじめしゃちょーが同作の魅力語る

タリーズコーヒージャパンは2月10日、アニメ『トムとジェリー』とのコラボレーション第3弾として、コラボ商品を発売した。 キリン「晴れ風」が絶好調 “ビール好き”以外をどうやって取り込んだ?

キリン「晴れ風」が絶好調 “ビール好き”以外をどうやって取り込んだ?

キリンビールが4月に発売した17年ぶりのスタンダードビールの新ブランド「晴れ風」の勢いが止まらない。11月13日には年間販売が500万ケースを突破した。なぜここまで売れたのか。同社ビール類カテゴリー戦略担当の小澤啓介氏に話を聞いた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング