再び動き出した「地銀再編」で進む「二極化」 SBIも頼れない今、各行は何をすべきか(2/4 ページ)

コロナ禍を経て、金融庁が動き出した

当面はダメージを被った地元事業者の支援が地銀経営の最優先課題となり、再編はひと休み的な状況を迎えます。それともう一つ、森長官が「地銀経営の優等生」としてほめたたえていたスルガ銀行で、2018年に巨額不正融資が発覚。地銀指導官庁である金融庁の威厳を傷付け、金融庁の指導的トーンが下がってしまい再編機運に水を差しました。

しかし、金融庁はここにきて突如、全国の地銀や第二地銀を対象として、持続可能な経営プランについての聞き取り調査を始めています。コロナ禍が終息を迎え「金利ある世界」が戻ってきたことも背景にあるでしょう。安堵感が油断につながる地銀も出てくることが懸念され、同時に地元経済の縮小で貸し出しが伸びず預金金利負担が増加して経営が圧迫されることも考えられます。

地方における今後の人口減少による経営基盤の弱体化は、確かに大きな懸念材料です。金融庁はそのような地域を地盤とする約20行の地銀頭取との対話を通じて、経営計画のブラッシュアップや経営戦略の練り直しを支援するのが当面の狙いであるとしています。このヒアリングは複数年にわたるものとしており、当然そこには「再編促進」も視野に入っているでしょう。2021年に制度化した経営統合費用を国が一部負担する「資金交付制度」の期限が、2026年3月に迫った(期間延長を検討中)ことも念頭にあるはずです。

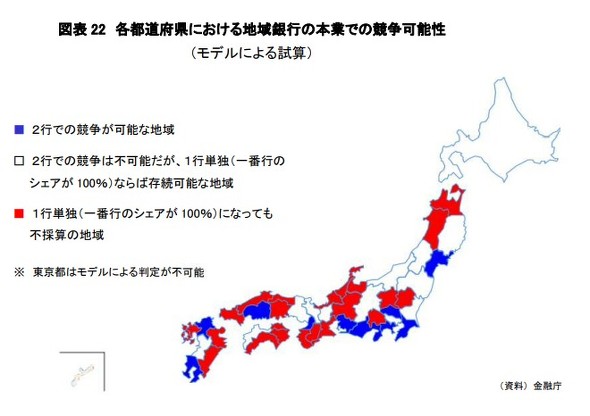

金融庁は森長官時代の2018年、有識者による「金融仲介の改善に向けた検討会議」での議論を経てまとめた報告書で、地銀が直面する厳しい経営環境を示しています。その内容は「地銀1行なら存続可能な都道府県は13」「1行単独でも不採算の都道府県は23」というショッキングなものでした。

一部の地銀トップからは、報告に反論する意見も出ましたが、GDPの過半を東京・大阪・名古屋の3大経済圏が占めているという現実から考えれば、決して大げさな話ではないでしょう。今回面談を実施するという約20行は、恐らくこのレポート結果にのっとったもののはず。金融庁の動きは、コロナ禍でブランクを経つつも、自ら撒いた種の刈り取りに動いたといえそうです。

関連記事

地方中小で“進まぬDX”──伴走する地銀に立ちはだかる「4つの壁」

地方中小で“進まぬDX”──伴走する地銀に立ちはだかる「4つの壁」

人口減少と高齢化が進む地方経済。その活性化の切り札として期待されるのが、中小企業のDXだ。そして、その担い手として注目を集めているのが地域金融機関である。人材不足、資金不足、そして何より経営者の理解不足。これらの壁を乗り越え、地域金融機関は果たして夢見る未来を実現できるのか。 “黒幕”は金融庁? 横浜銀が「今さら」神奈川銀の統合を受け入れた深刻な地銀事情

“黒幕”は金融庁? 横浜銀が「今さら」神奈川銀の統合を受け入れた深刻な地銀事情

地銀トップの横浜銀行が同じ神奈川県の第二地銀「神奈川銀行」を完全子会社化する。浜銀が預金残高ベースで40分の1程度の小規模地銀を経営統合するということ自体は大した話ではないが、金融行政の観点からはニュースバリューがある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング