なぜ「ボンタンアメ」は100年も変わらない? 1日60万粒も売れる、“たまに思い出す”チカラ(1/4 ページ)

» 2025年05月20日 07時00分 公開

[カワブチカズキ,ITmedia]

2025年は「昭和100年」にあたる。同じように誕生から100年を迎える企業や製品も多く、鹿児島生まれの銘菓「ボンタンアメ」もそのひとつだ。1日当たり60万粒を製造し、「懐かしいお菓子」の定番となっている。なぜ1世紀もの間、ロングセラーを続けられたのか。

同商品の誕生は1925年。当時、製造元のセイカ食品(鹿児島市)は経営が思わしくなく、新たな活路を模索していた。

そんな中、従業員が朝鮮飴(もち米、水飴、砂糖を練り合わせた和菓子)をハサミで切って遊んでいるのを見た初代社長の玉川壮次郎氏が、一口サイズの飴に文旦(ぶんたん、柑橘類に分類される果物の一種)の色と香りを付け、キャラメル箱に詰めるアイデアを思いついた。

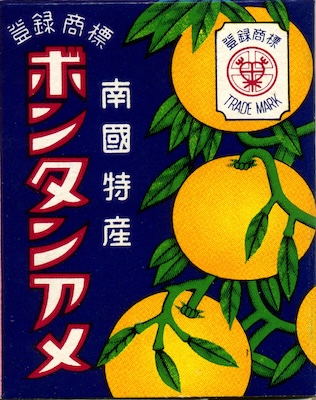

ボンタンアメは、原材料にもち米、水飴、砂糖、鹿児島県阿久根産の文旦から抽出したオイルを使用。主なレシピと味は発売からほとんど変えていない。当初は「田舎っぽい」という意見もあったパッケージのデザインも、南国らしい色彩で好評を博した。

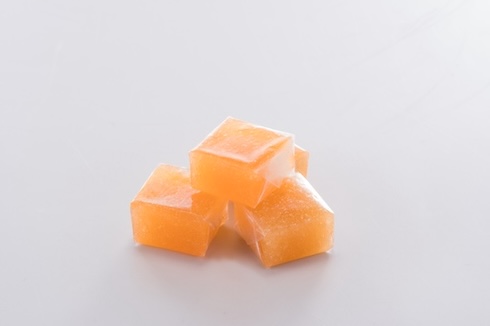

一般的なグミやソフトキャンディと違うのは、オブラート(馬鈴薯・かんしょ澱粉でつくられたシート)に包まれている点だ。食べるときに手や口に付くのを防ぐ効果がある。キャラメルのような包装紙では、もち米を使った飴の特性上くっついてしまうため、オブラートで包む方法を採用した。

製造工程では、モチモチとした独特の食感を保つため、温度や湿度を徹底的に管理している。「オブラートもボンタンアメも温度や湿度に非常に敏感。四季を通じた品質管理のノウハウが全工程に詰まっている」と同社の広報担当者は説明する。

関連記事

丸亀製麺は“讃岐うどん”の看板を下ろしたほうがいい、これだけの理由

丸亀製麺は“讃岐うどん”の看板を下ろしたほうがいい、これだけの理由

またまた炎上した。丸亀製麺が讃岐うどんの本場・丸亀市と全く関係がないことである。このネタは何度も繰り返しているが、運営元のトリドールホールディングスはどのように考えているのだろうか。筆者の窪田氏は「讃岐うどんの看板を下ろしたほうがいい」という。なぜなら……。 「JALとANA」どこで違いが生まれたのか? コロナ禍を乗り越えた空の現在地

「JALとANA」どこで違いが生まれたのか? コロナ禍を乗り越えた空の現在地

インバウンド需要が旺盛で、日本の観光業界が盛り上がりを見せています。では、航空会社の業績はどうなっているのでしょうか。JALとANAの決算をベースに分析したところ……。 「年収700万円」の人が住んでいるところ データを分析して分かってきた

「年収700万円」の人が住んでいるところ データを分析して分かってきた

「年収700万円」ファミリーは、どんなところに住んでいるのでしょうか。データを分析してみました。 サザエさんの家の価値は? 昭和と令和の“間取り”が示す時代の変化

サザエさんの家の価値は? 昭和と令和の“間取り”が示す時代の変化

昭和と令和の「間取り」に、どのような違いがあるのか。「サザエさんの家」と「3階建ての家」を比べてみると……。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング

アイティメディアからのお知らせ

SpecialPR

SaaS最新情報 by ITセレクトPR

あなたにおすすめの記事PR