ドンキ「152円ビール」じわり人気 “地味過ぎる”見た目になった深いワケ:週末に「へえ」な話(2/4 ページ)

それでもあきらめなかった

大手メーカーとのビール開発はあきらめたわけだが、なぜドンキはビールづくりに魅力を感じたのか。

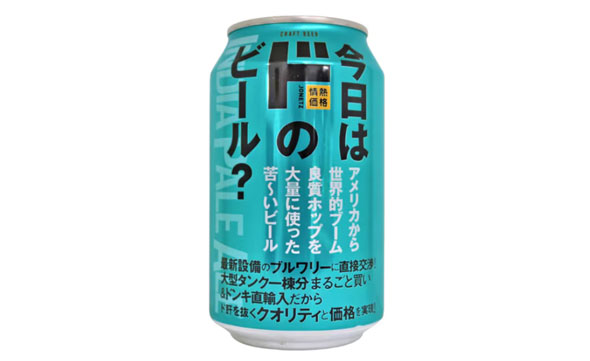

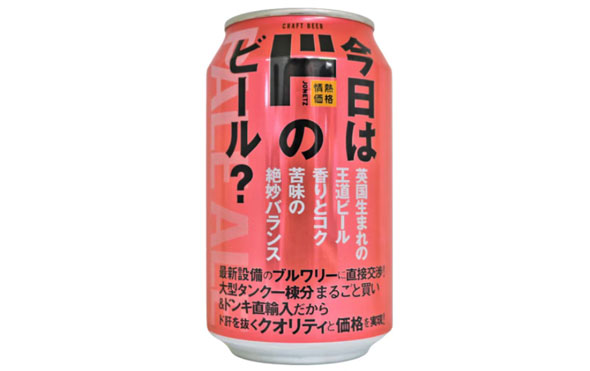

大きなきっかけのひとつに、2024年に発売したクラフトビールの売り上げが好調なことが挙げられる。パッケージに「今日はドのビール?」と書かれたクラフトビールは4種類あって、まとめ買いの需要が高い。「4本で〇〇円」といった売り方をすると、売り上げがぐーんと伸びる。つまり、飲み比べを楽しんでいる人が多いようだ。

クラフトビールを開発しているところは多いが、「成功した!」と言えるところは少ない。にもかかわらず、井上さんによるとドンキのクラフトビールは「大手メーカーの人気銘柄よりも売れている」そうだ(もちろん、店内に限っての話である)。

その要因として、価格がある。一般的なクラフトビールは、350ml缶で300〜500円のモノが多い。ドンキのクラフトビールは200円台ということもあって、若者を中心に人気が広がっているようだ。

また、ここ数年の酒税改正も気になる出来事である。税制の変更によって、ビールの価格は下がるものの、発泡酒や新ジャンルは上がっていく。こうした未来は見えているので、このタイミングを逃すわけにはいかない。このような背景から、ドンキはビール開発をあきらめきれなかったのだ。

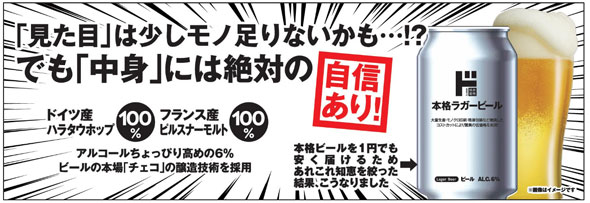

では、なにがきっかけで、ビール開発が前に進んだのか。クラフトビールの工場はベトナムにある。井上さんがそこで目にしたのは、モノクロ缶だった。シンプルなデザインで印刷すれば、インクコストを削減できるのではないか。試作品をつくったものの、社内からは疑問の声があがった。

「ビール缶のデザインは重要でしょ。それも含めて楽しむものだから」「地味すぎる。本当に売れるの?」と厳しい声が飛び交った。ドンキのPB商品には、“文字ぎっしり”のモノが多い。例えば、3種類の味が楽しめる柿の種には、パッケージに300文字以上の説明が書かれている。

関連記事

丸亀製麺は“讃岐うどん”の看板を下ろしたほうがいい、これだけの理由

丸亀製麺は“讃岐うどん”の看板を下ろしたほうがいい、これだけの理由

またまた炎上した。丸亀製麺が讃岐うどんの本場・丸亀市と全く関係がないことである。このネタは何度も繰り返しているが、運営元のトリドールホールディングスはどのように考えているのだろうか。筆者の窪田氏は「讃岐うどんの看板を下ろしたほうがいい」という。なぜなら……。 「イオンモール」10年後はどうなる? 空き店舗が増える中で、気になる「3つ」の新モール

「イオンモール」10年後はどうなる? 空き店舗が増える中で、気になる「3つ」の新モール

かつて「街のにぎわいの中心地」ともいわれたイオンモールでも、近年は「安泰」ではない状況になっている。少子化が進む日本で大型ショッピングセンターが生き残る鍵は――。 衰退するシャープは「日本そのもの」か “世界の亀山モデル”が失敗パターンにハマった理由

衰退するシャープは「日本そのもの」か “世界の亀山モデル”が失敗パターンにハマった理由

シャープが、テレビ向け大型液晶パネルの生産を2024年9月末で終了すると発表した。同社はまるで「世界の変化に対応できず」衰退していく「日本そのもの」のようだ。なぜかというと……。 「牛丼500円時代」の幕開け なぜ吉野家は減速し、すき家が独走したのか

「牛丼500円時代」の幕開け なぜ吉野家は減速し、すき家が独走したのか

牛丼の価格戦争――。この言葉を目にすると「懐かしいなあ」と感じる人も多いかもしれないが、いまや「500円時代」の足音が聞こえてきた、といったところでしょうか。牛丼チェーン3社の業績を見ると、明暗がわかれているようで。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング