「AIワークフロー」は自治体に広がる“格差”を埋められるか? 実際に作成してみた(1/3 ページ)

著者プロフィール:川口弘行(かわぐち・ひろゆき)

川口弘行合同会社代表社員。芝浦工業大学大学院博士(後期)課程修了。博士(工学)。2009年高知県CIO補佐官に着任して以来、省庁、地方自治体のデジタル化に関わる。

2016年、佐賀県情報企画監として在任中に開発したファイル無害化システム「サニタイザー」が全国の自治体に採用され、任期満了後に事業化、約700団体で使用されている。

2023年、公共機関の調達事務を生成型AIで支援するサービス「プロキュアテック」を開始。公共機関の調達事務をデジタル、アナログの両輪でサポートしている。

現在は、全国のいくつかの自治体のCIO補佐官、アドバイザーとして活動中。総務省地域情報化アドバイザー。公式Webサイト:川口弘行合同会社、公式X:@kawaguchi_com

こんにちは。「全国の自治体が抱える潜在的な課題を解決すべく、職員が自ら動けるような環境をデジタル技術で整備していく」ことを目指している川口弘行です。

毎年この時期の自治体では、来年度当初予算要求のための準備作業が行われています。筆者は自治体側で予算要求する立場であると同時に、事業者として予算要求のための説明資料や見積書を提供する立場でもあります。

前年度と比較すると、今回はデジタル化に関する取り組みが少し低調かもしれません。

その理由の一つとして、自治体情報システム標準化に伴うコスト増が挙げられます。標準化への取り組みが当初の計画通りに進んでいないこともあり、自治体も事業者も新しい取り組みに目を向ける余裕がないのだと思います。

その中で、生成AI利活用に関する取り組みだけは、自治体の未来を変える取り組みとして、何とか予算を捻出しようと頑張っている自治体も多く見られます。

筆者が開発、提供している生成AI関連のサービスも、数多くの自治体から問い合わせを受けています。そして自治体の中でも生成AI利活用に対する「格差」、より正確にいうと「生成AI利活用環境の違い」が生じてきているようにも感じています。

ただ、筆者に寄せられる相談の中で「庁内での生成AI利活用が進まない」というものが多いのは事実です。特に生成AIによるチャットサービスの導入はしたものの、使われたのは最初の2カ月だけで、以降は誰も使わない、という話はよく耳にします。

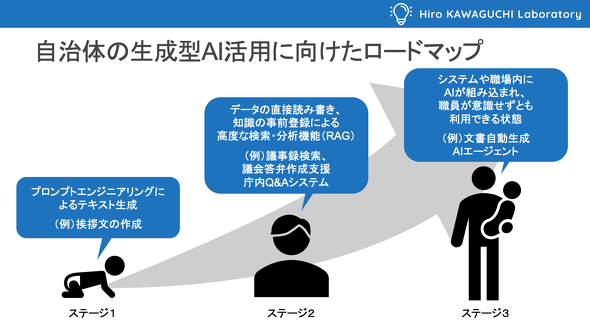

筆者の考えでは、自治体の生成AI利活用は3つのステージで整理できます。

今回は、自治体の生成AI利活用の「3つのステージ」を踏まえながら、次のステップとして注目される「AIワークフロー」の可能性と、そこから見えるAIエージェント活用への道筋について考えてみたいと思います。

ステージ1:AIチャット活用期――「プロンプト工夫」だけでは限界が見える

まず、ステージ1は主にAIチャットを用いた利活用を進めている状態です。

ここでは、生成AIからより良い回答を引き出すために、より良い質問を考えるという「プロンプトエンジニアリング」という手法が有効とされています。

以前の記事で筆者は「プロンプトエンジニアリングの時代は終わった」と書きました。

(参考記事:プロンプトの悩み不要 自治体で使うべき「ChatGPT Plus」の機能とは?)

当時は生成AIのクセを突いた小手先のテクニックがもてはやされていましたが、生成AI自体の進化により、そうした技術の多くは意味を持たなくなっています。ただし、「AIにより良く動いてもらうための指示を工夫する」という視点に立つと、プロンプトエンジニアリング自体はいまだに有効な手法といえるでしょう。

しかし現実には、予算やセキュリティの制約によって、十分な機能や性能を持つサービスを利用できない自治体も多く存在します。そうした環境下の職員にとっては、どれだけプロンプトエンジニアリングを工夫しても期待した回答が得られなければ、利用が定着しないのも無理はありません。

ステージ2:RAG導入期――「知識を足す」アプローチにも壁

「期待外れ」の原因を探っていく中で、自治体が次に目を向けたのが、生成AIにあらかじめ参考となる情報を読み込ませ、その上で回答を得るという方法でした。

生成AIがもともと持っている知識だけでは一般的な回答しか得られず、自分たちが本当に必要とする答えが得られないことから、生成AIに必要な知識を追加で与えたうえで回答を引き出そうとしたのです。

ただ、生成AIが一度に理解できる文章の長さ(コンテキスト長)には上限があるため、大量の参考情報を読み込ませることができません。そこで、事前に元の情報を細切れの文章にしておき、関連のありそうな文章を選びだして、そのいくつかの文章だけを読み込ませることで、コンテキスト長の中でやりくりさせようとする手法が出てきました。

この手法はRAG(Retrieval Augmented Generation)と呼ばれています。筆者は、庁内にある文章を参考情報としてRAGを活用し、生成AIからより適切な回答を引き出そうとする取り組みを「ステージ2」と位置付けています。

自治体では2024年あたりからRAGに対する関心が高まっており、生成AI利活用の決定打だと考えられていました。しかしこれも期待通りには進んでいません。

一番の原因はRAGの精度が高くないことにあります。もちろんさまざまなチューニングを施すことで精度をある程度高めることはできるのですが、自治体が期待する精度は「限りなく100%」であるのに対し、実際のRAGの精度は70%あたりがせいぜいでしょう。これでは仕事で使えるというには程遠い状況です。

ステージ3:AIエージェント期――職員の“裏方”として動くAIへ

筆者が考える「ステージ3」の状態とは、生成AIを使うことを特に意識せず、AIエージェントとして日常の業務の裏側で生成AIが職員の仕事をアシストするというものです。GensparkやManus、MicrosoftのCopilotなどはその状態に近いかもしれませんが、コストやセキュリティ制約などの関係で、まだまだ手を出せない自治体も多いでしょう。

ちなみに、民間企業においてもAIエージェントの活用が期待されているものの、実際には導入しても「思ったほど期待通りに動かない」と感じているケースが多いようです。これは、「AIエージェントが業務の背景や文脈を自動で理解して適切に行動してくれる」と過剰に期待していて、その期待が裏切られていることが理由のようです。

人間でもAIエージェントでも、作業を依頼する際の条件を定めないで「うまくやってください」と言うのは無理筋なのでしょうね。さらに言えば、AIエージェントが自律性を高めるのならば、職場全体で業務の背景や文脈を理解しやすい環境にする必要があるということでしょう。

関連記事

広報・告知がここまで変わる Sora2で“伝わる動画”を簡単生成する方法

広報・告知がここまで変わる Sora2で“伝わる動画”を簡単生成する方法

OpenAIが提供している動画生成サービス「Sora」の新バージョン(Sora2)が限定公開された。今回は、従来のSoraとの違いを含めて紹介する。 異動は「異業種への転職レベル」、現場は疲弊 自治体職員の働き方はどこへ向かう?

異動は「異業種への転職レベル」、現場は疲弊 自治体職員の働き方はどこへ向かう?

今回は、Yahoo!ニュースを通じて寄せられた筆者の記事に対するコメントに答えるかたちで、自治体職員の働き方について改めて考えてみたい。 なぜ「BPR」「RPA」では限界なのか? 自治体DXを“職員主導”で進めるAIエージェント活用術

なぜ「BPR」「RPA」では限界なのか? 自治体DXを“職員主導”で進めるAIエージェント活用術

今回は、自治体のCIO補佐官としてDX支援を手掛ける筆者が、AIエージェントを実際に活用して自治体業務を効率化する具体的なケースを紹介する。 「志はある。でも……」 自治体職員の意欲が育たないのはなぜ? デジタル化以前に取り組むべきこと

「志はある。でも……」 自治体職員の意欲が育たないのはなぜ? デジタル化以前に取り組むべきこと

人手不足、待遇格差、報われにくさ……。それでもなお「社会を変えられる仕事」と信じて行政の職に就く人たちは、日々どんな現実と向き合い、どうやってモチベーションを維持しているのか。 デジタル人材を入れたのに、なぜ失敗? 自治体DXに潜む「構造的ミスマッチ」とは

デジタル人材を入れたのに、なぜ失敗? 自治体DXに潜む「構造的ミスマッチ」とは

今回は、自治体のCIO補佐官として複数自治体で活動する筆者の実感をもとに、「なぜ高度専門人材を登用しても変革が起きないのか」を問い直す。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング