データを紙・Excelで“バラバラ”管理 松屋が店舗運用のデジタル化を「現場主導」で成し遂げられた理由(3/3 ページ)

「完璧を求めない」 発想の転換が成功の近道に

完成形でのリリースを目指さず、フェーズを細かく分けてリリースすることで「必要な人員を都度アサインできるので、稼働負荷を分散できる」と齊藤氏は説明。これにより、通常業務を抱えるメンバーも無理なく開発に関われるようになる。無理がないので、持続可能なプロジェクトとなる。

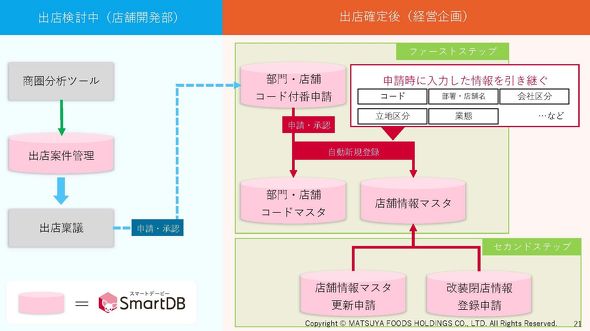

マスターデータベースを細分化した上で、最初に着手したのは「部門・店舗コード申請」アプリの開発だった。アプリの設計に携わったのは、財務経理部財務グループ兼経営企画部経営企画グループに所属する涌嶋佳代マネジャーだ。

各業務で利用される部門・店舗コードを、新店舗の出店が確定した時に自動的に発行されるようにした。コードは、店舗情報マスタにも自動的に格納される。この店舗情報マスタには、立地区分や業態、設置券売機の種類などの情報も登録している。

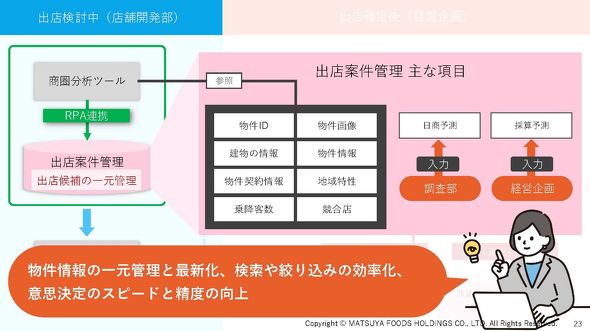

業態変更や改装や閉店があったときには、申請を経たものだけにマスタ登録を許可したり、出店案件そのものも管理したりできるようにした。

今後は、稟議の申請や承認といった部分も既存システムに頼らない新システムとして開発予定だという。

マスタデータアプリの基本設計。出店稟議が降りた時点で自動発行されるコードを部門・店舗コードマスタと店舗情報マスタに自動格納されるようにした。業態変更などがあった場合は、申請アプリを通じて申請をし、承認されたらマスタ登録されるようにした

マスタデータアプリの基本設計。出店稟議が降りた時点で自動発行されるコードを部門・店舗コードマスタと店舗情報マスタに自動格納されるようにした。業態変更などがあった場合は、申請アプリを通じて申請をし、承認されたらマスタ登録されるようにした次に着手したのは「予算管理業務」アプリだ。「SmartDBで構築したDXによる業務改善の効果を多くの人に知ってもらいたい」との思いから、経営層や各部門の管理職など触れる人の多いであろう業務をアプリ化した。

実装を担当した内部監査部 業務監査グループ 安達麻結氏は、「手を動かして何度も試すことで感覚がつかめるようになり、次第にスムーズに開発できるようになった。画面を操作しながら、何度も調整し、ユーザーが直感的に使えるようなものになったと思う」と語った。

予算集計「2週間分削減」 今後は月間約2300時間の削減へ

齊藤氏は、「完成し、運用が行われているアプリだけで、約2週間分の予算集計業務の工程が短縮された」とその効果を語る。そして、涌嶋氏が触れた稟議申請などの部分も実装されれば、「1カ月あたり、約266時間の工数削減が見込める」と期待する。

「DXを他の業務に広げていくことで、最終的には全体で月間約2300時間の工数を削減したいと考えて取り組みを進めている。効果が見えてきているからか、全社的にデジタル化推進への意識が高まるなど、“昔ながらのやり方”からDX推進へと社内文化の変化も見え始めている」(齊藤氏)

必要性の高いものから、小さなフェーズに分けることで、1つずつ確実に形にする──。「自分たちの手で行うからこそ、現場にとって使いやすい形のものを作ることができる。それが現場開発の大きな強みだ」と齊藤氏は締めくくった。

関連記事

AIを経営会議に“同席”させる 富士通が始めた、“意思決定を先送りさせない”方法とは?

AIを経営会議に“同席”させる 富士通が始めた、“意思決定を先送りさせない”方法とは?

富士通は“人間レス”を前提とした業務オペレーションの再設計と、AIの恩恵を最大限に享受するための“AI-Ready”なデータ整備、そして組織文化の変革を目指している。 流入「80%減」 AI検索で大打撃を受けたHubSpotは、どうやって“未来の顧客”を取り戻した?

流入「80%減」 AI検索で大打撃を受けたHubSpotは、どうやって“未来の顧客”を取り戻した?

米HubSpotはAI検索の影響を大きく受け、ブログへのトラフィックが80%減少した。同社はどうやって“未来の顧客”を取り戻したのか。ヤミニ・ランガンCEOが語る。 米Google幹部を直撃 年間「5兆回超」の検索は、AIでどう変わるか?

米Google幹部を直撃 年間「5兆回超」の検索は、AIでどう変わるか?

Google検索は、年間5兆回以上も使われている。AIにより「検索」が日々大きく変化している中、プラットフォーマーであるGoogleは今の状況をどのように見ているのか、話を聞いた。 GPT-5が大学院生なら、楽天のAIは高校生レベル? それでも挑む“日本語特化AI”の勝算

GPT-5が大学院生なら、楽天のAIは高校生レベル? それでも挑む“日本語特化AI”の勝算

楽天では約3万人の社員のほとんどが、社内向けAI「Rakuten AI for Rakutenians」を日々活用。非エンジニアも含め社員自らがつくったAIツールは、日報・月報の作成や営業の育成プログラム、翻訳や開発のテスト自動化プログラムなど、すでにその数は2万を超えている。 野村が捨てた「資産3億円未満」を狙え SMBC×SBIが狙う“新興富裕層”の正体

野村が捨てた「資産3億円未満」を狙え SMBC×SBIが狙う“新興富裕層”の正体

SMBC×SBIが、「Olive Infinite(オリーブ インフィニット)」というデジタル富裕層向けサービスを開始した。野村證券をはじめとする大手証券会社が切った「1億〜3億円層」に商機があるという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング