中堅は「給料減」 相次ぐ大手企業の「初任給アップ」の背景にある悲しい事情(1/2 ページ)

初任給アップの波が急速に拡大していることが分かります。大手企業で相次ぐ初任給アップの波は、本当に“いいことばかり”なのでしょうか?

連合(日本労働組合総連合会)が2024年5月8日に発表した「2024 春季生活闘争第5回回答集計結果」によると、2024年春闘における平均賃上げ率は5.17%と、前年度を大きく上回っています。また、労務行政研究所が東証プライム上場企業152社を対象に実施した「2024年度 新入社員の初任給調査」でも「全学歴引き上げ」は86.8%となっており、前年度の速報集計の70.7%を大きく上回っています。

実際に、アパレル企業の中には初任給40万円と前年比で10万円もアップさせた企業があるくらいです。このように初任給アップの波は急速に拡大していることが分かります。

大手企業で相次ぐ初任給アップの波は、本当に“いいことばかり”なのでしょうか?

相次ぐ初任給アップの背景で苦しむ「中堅」

そもそもなぜ多くの企業は初任給アップに踏み切っているのでしょうか。初任給アップには企業や新卒社員に以下のようなメリットがあるといわれています。

(1)モチベーションアップ

新卒社員が仕事に対して適正な報酬を受け取れていると感じることで仕事に対する責任感を持ち、生産性の高い仕事をしようとする意識が高まります。

(2)人材確保や採用の改善

新卒採用市場においても優秀な人材を獲得するためには重要な要素の1つになります。

(3)離職率の低下

適正な報酬を受け取ることで帰属意識も高まり、会社に長く在籍しようとする要因にもなります。また、長く在籍するということは企業にとっても安定した人材を確保することにもつながります。

(4)企業の社会的評価

新卒社員にも適正な報酬を支払うということは適正な利潤を上げている企業であることを示すことができ、結果的に企業の社会的な評価を受けることができます。また、新卒社員にとっても高い初任給をもらっているという社会的な評価や自己評価アップにもつながります。

(5)生活の安定

生活費を賄うことが難しい新卒社員にとっては、初任給アップは金銭的、精神的に寄与することで生活の基盤を安定させることができます。

このように初任給アップにはいろいろなメリットがありますが、以下のようなデメリットもあるといわれています。

(1)人件費の増加

企業としては当然に人件費増となりますので、人件費の配分の調整を行う必要が出てきます。

(2)賃金水準の公平性

初任給アップを行うことで新卒の他の社員の給与水準との公平性を保つための調整が必要になります。

(3)即戦力人材の離職

新卒社員にとってはメリットでも中堅社員にとってはモチベーション低下のデメリットとなり離職する可能性が高まります。結果的に組織としての人材分布のバランスが悪くなってしまうことが想定されます。

初任給アップは前述したように新卒社員にとってはメリットがある一方、初任給のアップの対象となっていない入社3〜5年目の社員にとってはデメリットとなっている場合があります。

初任給から3〜5年かけて努力してやっと昇給したと思ったのに、新卒の初任給と差がほぼなくなってしまっているといった現象も起きていると言います。また、今後の昇給についても不透明な状態が続いてしまえば、当然のことながら企業に対して不公平感や不満が高まり、モチベーションの低下や離職にもつながってしまいます。

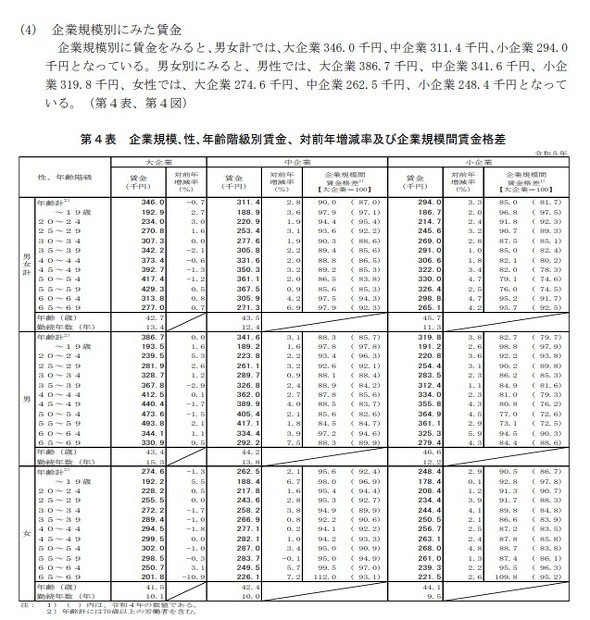

また、厚生労働省が発表した令和5年賃金構造基本統計調査によると、大企業では20〜29歳の若手社員の賃金が増加している一方で、中堅といわれている35〜54歳の賃金が相対的に減少していることが明らかになりました。

このことは中堅社員の方が経験もスキルもあるにもかかわらず、絶対数として少ない若手社員の労働力の希少性に対して報酬が払われていることの表れともいえるのかもしれません。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

窓際でゲームざんまい……働かない高給取り「ウィンドウズ2000」が存在するワケ

窓際でゲームざんまい……働かない高給取り「ウィンドウズ2000」が存在するワケ

「ウィンドウズ2000」「働かない管理職」に注目が集まっている。本記事では、働かない管理職の実態と会社に与えるリスクについて解説する。 「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観

「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観

「ホワイト離職」現象が、メディアで取り沙汰されている。いやいや、「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観を考える。 「未払いの残業代払え!」 退職者から突然の連絡、どう対応すべき?

「未払いの残業代払え!」 退職者から突然の連絡、どう対応すべき?

指示ナシ組織で中間管理職を救え! 「忙しすぎ問題」の背景に2つの元凶

指示ナシ組織で中間管理職を救え! 「忙しすぎ問題」の背景に2つの元凶

「管理職になりたくない」 優秀な社員が昇進を拒むワケ

「管理職になりたくない」 優秀な社員が昇進を拒むワケ

昨今は「出世しなくてもよい」と考えるビジネスパーソンが増えている。若年層に管理職を打診しても断られるケースが見受けられ、企業によっては後任者を据えるのに苦労することも。なぜ、優秀な社員は昇進を拒むのか……。 「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント

「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント

昨今「管理職になりたくない」「管理職にならない方がお得だ」――という意見が多く挙がっている。管理職にならず、現状のポジションを維持したいと考えているビジネスパーソンが増えているが、管理職登用を「辞退」するのは悪いことなのだろうか……? みなし残業制、どうせなら「毎日定時」で帰りたい ダメですか?

みなし残業制、どうせなら「毎日定時」で帰りたい ダメですか?

多くの企業が取り入れている「みなし残業制」(=固定残業制)。「どうせ残業代が含まれているのなら、何とかして仕事を終わらせて、毎日定時に帰りたいよね」と考えるビジネスパーソンも多いのではないだろうか? 「必要以上に頑張らない」は悪いこと? 熱意あった若者がやる気をなくすワケ

「必要以上に頑張らない」は悪いこと? 熱意あった若者がやる気をなくすワケ

退職するわけではないけれど、仕事への熱意も職場への帰属意識も薄い――という状態が「静かな退職(Quiet Quitting)」が注目されている。日本においても、会社員の7割以上が静かな退職状態だという調査結果がある。やる気をもって入社した若者たちが静かな退職を選ぶことを防ぐにはどうしたら良いのか、考えてみよう。