日本人はなぜこれほどまでに「学ばない」のか 背景にある7つのバイアス(1/2 ページ)

学びの習慣があまりにも低い日本の就業者の心理をより詳細に分析すると、学びから遠ざかる「ラーニング・バイアス(偏った意識)」が7つ明らかになった。日本人はなぜこれほどまでに「学ばない」のか。

【注目】ITmedia デジタル戦略EXPO 2024夏 開催決定!

生成AIでデジタル戦略はこう変わる AI研究者が語る「一歩先の未来」

【開催期間】2024年7月9日(火)〜7月28日(日)

【視聴】無料

【視聴方法】こちらより事前登録

【概要】元・東京大学松尾研究室、今井翔太氏が登壇。

生成AIは人類史上最大級の技術革命である。ただし現状、生成AI技術のあまりの発展の速さは、むしろ企業での活用を妨げている感すらある。AI研究者の視点から語る、生成AI×デジタル戦略の未来とは――。

この記事は、パーソル総合研究所が2024年4月5日に掲載した「学びを遠ざける「ラーニング・バイアス」を防げ」に、編集を加えて転載したものです(無断転載禁止)。

環境変化に対して適応し続けるための学び合う組織づくりについて、パーソル総合研究所ではさまざまな調査を実施してきた。その中で、学びの習慣があまりにも低い日本の就業者の心理をより詳細に分析すると、学びから遠ざかる「ラーニング・バイアス(偏った意識)」が7つ明らかになった。本コラムではそのバイアスの在り方とその背景について詳述したい。

学びを遠ざける7つのラーニング・バイアス

日本の就業者の自発的な学びの少なさは、各所で指摘されているところだ。リスキリング・ブームの最大課題といってよいこの課題を打破するために、よりミクロな心理から、日本人の「学ばなさ」を解剖してみたい。

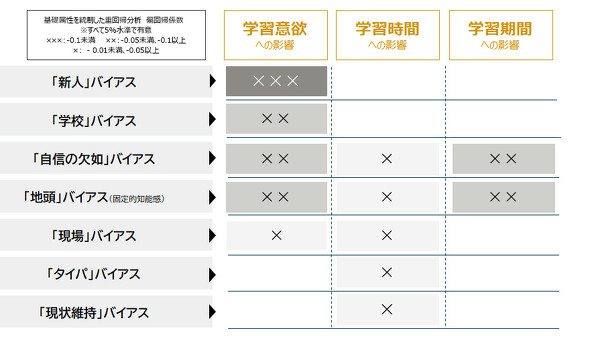

パーソル総合研究所の調査からは、ビジネスパーソンの学習には学びについての7つの偏った意識(バイアス)が影響を及ぼしていることが示された(パーソル総合研究所「学び合う組織に関する定量調査」 )。図1に概要をまとめて示したが、これらのバイアスが、学び行動や意欲に対してマイナスの関係が見られた。それぞれの内容を簡単に説明していく。

新人バイアス

「学びとは、新人や若い人だけが行うものである」といった、学び行動を年齢や社会人経験の浅さに結び付けるような意識だ。「若いころの苦労は買ってでもせよ」という言葉があるが、その言葉の裏にあるのは「歳をとったら楽をしてよい」ということ。まさにこうした意識が「新人」バイアスそのものであり、ミドル・シニアになって学びが縮小することを自己肯定していくのかもしれない。やはり、男女とも50〜60代でこの「新人」バイアスが強いことも明らかになっている。

学校バイアス

学びは学校で生徒が行うものであるという「学校偏重」の考え方だ。このバイアスは、学びのイメージを大学院や専門学校といった教育機関だけに閉じ込めてしまう。日本は20代中盤からの大学院進学率が極めて低いことでも知られる。「学びは学校でするもの」、という学生意識を引きずっていることが、反動的に大人を学びから遠ざけているというのは極めて興味深いことだ。

自信の欠如バイアス

もともと自分は学びが得意ではない、自信が無い、といった意識だ。学校での成績や学歴の低さといった過去の経験から、「お勉強嫌い」になっていることが想像できる。この背景にあるのは、ビジネスパーソンの学びを学校での勉強の延長として捉えてしまっている意識だろう。業務に生かせるような学びの多様性は、学校で成績が付けられるような教科学習とはまったく別物である。それをさも同一視した上で、「自分はもともと勉強が苦手」という習慣的な思考で自らを縛り付けてしまっている。

現場バイアス

「現場での実務経験だけが大切である」といった意識だ。日常的にも、営業組織や生産現場の声が多い会社でしばしば見られる。こうしたバイアスが強い人は、研修や理論的な知識インプットの事を「机上の空論」として安易に退けがちだ。しかし、いくら観光旅行に行ってもその土地の歴史や文化に詳しくならないように、経験を重ねるだけでは専門性は積み上がらない。経験とは、言語的な「意味」を経由することでようやく経験として思考可能になる。

タイパ・バイアス

「手っ取り早く、正解だけを学びたい」という意識だ。近年、稲田豊史による著『映画を早送りで観る人たち』(2022年、光文社)がベストセラーになったが、さまざまな領域で「時短」「タイパ」が叫ばれるのが昨今のトレンドだ。同じように、学びについても自ら考えたり検討したりすることを省略し、正解だけを効率的に学ぼうとする意識がある。

これらのバイアスが強い人は、学びを行動に移すことや学びを継続することから遠ざかっていることが分かっている。家庭領域の主たる担い手になっている人が多いからか、女性の40〜60代でこの「タイパ」バイアスが高い傾向にある。

地頭バイアス

生まれつき知能や頭の良さは決まっており、その後は変えることはできないという意識だ。学術的には、キャロル・S・ドゥエックによる「固定的知能観(Fixed-Mindset)」という概念がよく知られている。「固定的知能観とは、生まれもった知能・才能は努力によって変えられない」という知能に対するマインドセットであり、その逆に「拡張的」な知能観は、変えられる、成長できるというマインドセットのことである。これは、グロースマインドセット(Growth-Mindset)という言い方で人口に膾炙(かいしゃ)するようになった。

この対比でいえば「固定的知能観」に近しいこの意識は、男女とも20〜30代で高いことも分かっている。若年のほうが、出身大学や偏差値などの最終学歴からの時間が短く、人の頭の良さを固定的に見る傾向が強いことが推察される。

現状維持バイアス

今のままで十分仕事ができている、という現在を肯定するような意識だ。今のキャリアの延長線上で行けば仕事をやり続けられるだろうという意識である。これが新しい学びに対して保守的になってしまうことは直感的にもすぐ理解できるだろう。特に、女性の40〜60代は「タイパ」バイアスとともに、この「現状維持」バイアスが強い。女性活躍が遅々として進まない中、スキルアップや組織内での活躍を目指さずにほどほどでよい、とする意識が強いことがうかがえる。

その他の解析結果を抜粋しておけば、「新人」「学校」「自信欠如」「地頭」バイアスなどが、学習意欲を下げ、「現状維持」「タイパ」「現場」バイアスなどは、学習時間を短くしている傾向が確認されている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

窓際でゲームざんまい……働かない高給取り「ウィンドウズ2000」が存在するワケ

窓際でゲームざんまい……働かない高給取り「ウィンドウズ2000」が存在するワケ

「ウィンドウズ2000」「働かない管理職」に注目が集まっている。本記事では、働かない管理職の実態と会社に与えるリスクについて解説する。 2カ月は「働かずに勉強に専念」 KDDI流・本気のDX人材育成法

2カ月は「働かずに勉強に専念」 KDDI流・本気のDX人材育成法

何を学べばいいか分からない 社員3万人に「気付かせる」日立の大規模リスキリング

何を学べばいいか分からない 社員3万人に「気付かせる」日立の大規模リスキリング

リスキリングの注目が高まる中、いったい何を学ぶべきなのか、分からない社員も少なくないはず。ジョブ型を導入する日立は、社員3万人を対象に、大規模なリスキリングに取り組んでいる。社員に「気付かせる」仕組みとは? 「管理職になりたくない」 優秀な社員が昇進を拒むワケ

「管理職になりたくない」 優秀な社員が昇進を拒むワケ

昨今は「出世しなくてもよい」と考えるビジネスパーソンが増えている。若年層に管理職を打診しても断られるケースが見受けられ、企業によっては後任者を据えるのに苦労することも。なぜ、優秀な社員は昇進を拒むのか……。 「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント

「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント

昨今「管理職になりたくない」「管理職にならない方がお得だ」――という意見が多く挙がっている。管理職にならず、現状のポジションを維持したいと考えているビジネスパーソンが増えているが、管理職登用を「辞退」するのは悪いことなのだろうか……? 「上司からの指示・命令のない組織」はうまくいく? GMOグローバルサイン・HDの挑戦

「上司からの指示・命令のない組織」はうまくいく? GMOグローバルサイン・HDの挑戦

上司が部下に指示・命令し、部下は指示に従って業務を遂行する――このような、職場で当たり前に目にする光景を打破しようとする企業がある。GMOグローバルサイン・ホールディングスは4月から、「ホラクラシー型組織」を本格導入。「上司からの指示・命令のない」組織は、本当にうまくいくのだろうか……? 「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観

「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観

「ホワイト離職」現象が、メディアで取り沙汰されている。いやいや、「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観を考える。 時短勤務や週休3日が「働く母」を苦しめるワケ 働き方改革の隠れた代償

時短勤務や週休3日が「働く母」を苦しめるワケ 働き方改革の隠れた代償

男性育休の促進、時短勤務やテレワーク、フレックスタイム制といった従来の制度をより使いやすくする動きが進んでいる。子育てをしながら働き続けるためのオプションが増えるのは良いことだ。しかし一方で、「これだけの制度があるんだもの、仕事も子育ても頑張れるでしょ?」という圧力に、ますますしんどくなる女性が増えてしまう可能性も。 指示ナシ組織で中間管理職を救え! 「忙しすぎ問題」の背景に2つの元凶

指示ナシ組織で中間管理職を救え! 「忙しすぎ問題」の背景に2つの元凶