ローソンのキーパーソンが、「Windowsタブレット」に乗り換えた理由(1/2 ページ)

ローソンの売上増を担う重要職種「スーパーバイザー」。このキーパーソンに向け、同社はWindows搭載のコンバーチブル型タブレットに入れ替えた。その導入理由は何だったか。

大手コンビニエンスストア「ローソン」が、店舗拡大とともに急速にIT化、モバイルファースト化も進めている。

コンビニ市場は、2003年度の約7.1兆円から、2013年度には年間10兆円(経済産業省「2013年度商業販売統計」より)に迫る規模があり、年々増加傾向にある。国内店舗数業界2位のローソンは、店舗数を全国1万1606店(2014年2月末時点)に拡充。海外でも中国やインドネシア、タイ、ハワイなどに出店し、意欲的に店舗数を伸ばしている。

昨今の人口動態や社会の変化に合わせ、コンビニの役割も変化している。これまでの中心ターゲットだった20代〜30代の単身男性層に加え、女性やシニアといった客層までカバーし、これまで以上に地域別の需要に沿って店舗運営をしていく。コンビニを電気、ガス、水道と同等の“インフラ”として地域になくてはならない存在と位置付ける考え方だ。ローソンが2013年にキャッチコピーをマチのほっとステーションから「マチの健康ステーション」に変更したのもこの考え方の一貫だろう。

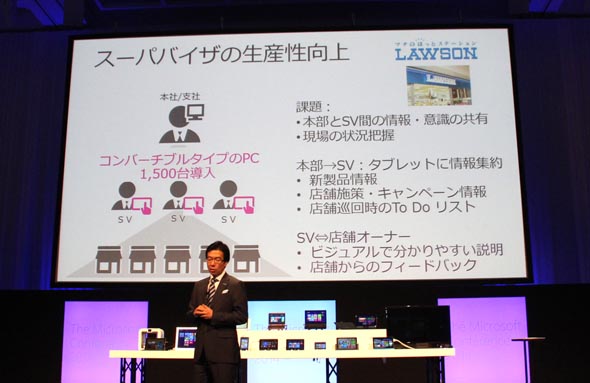

より多様化するニーズ、激しくなる市場競争に対し、顧客への価値をより高めたい現場にどんな施策があるか。ローソンはこの一貫として「スーパーバイザーの生産性向上」のため1500台のコンバーチブル型Windowsタブレットを導入し、運用をはじめた。

経緯と課題:連絡手段と意識共有、社内システムにつながらない

スーパーバイザーとは、フランチャイズ店舗の経営指導を中心に、本部と店舗のパイプ役を担う重要な現場担当者である。コンビニは本部とフランチャイズ加盟店で成り立っており、加盟店それぞれに独立したオーナーがいる。スーパーバイザーは実担当者として地域の各店を受け持つ。本部と店舗を行き来する外回りが主だ。

「彼ら(スーパーバイザー)の生産性をとにかく高めたい。ここは経営的な課題だった」。なお、その業務内容の詳細は、かつて大手コンビニの本部社員として活躍し、現在は店舗オーナーである、川乃もりや氏のBusiness Media 誠連載「ご一緒に“おでん”いかがですか」が、明るいのでぜひ参照願いたい。

具体的な課題は、

- 本部とスーパーバイザー間の情報や意識を共有できない(しにくい)

- 現場の状況を把握できない(しにくい)

である。

この課題解決のため、同社は2012年にAndroid搭載のタブレットを導入。メールなどが使える環境で現場と本部の状況を把握できるよう改革した。でも、思うほど効果は上がらなかった。

なぜ効果が上がらなかったか。

- ほかの業務に使えない

- 社内システムにつながらない

- セキュリティの懸念

が理由だった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- VS Code拡張機能4件に重大な脆弱性 累計ダウンロード数は1.2億

- 「VPNをやめれば安全」というほど簡単じゃない 真の「脱」を達成するには

- 悪いのは本当にVPN? 日本医科大武蔵小杉病院のランサムウェア事件をダークWebから解明

- 「SaaSの死」論議の本質はどこにあるか? Salesforceの取り組みから探る

- AIに代替される人材の特徴は? 「2029年までに定型業務のみ人材の90%がAIに」

- 中国AI3社がClaudeに大規模蒸留 Anthropicが指摘する「重大なリスク」

- 「身近な上司」を再現する専用ディープフェイク動画を作成 KnowBe4が新トレーニング

- 生成AIを悪用か 世界55カ国で600台超のFortiGate侵害が発生

- なぜ予算を掛けてもセキュリティは強化できない? 調査で分かった3つの理由

- 富士通、開発の全工程をAIで自動化し「生産性100倍」 自社LLMのTakaneを活用