人工知能とIoTで切り開く、新たな社会貢献――NEC遠藤社長(1/2 ページ)

NECの年次カンファレンス「C&Cユーザーフォーラム&iEXPO2015」が開幕。基調講演に登壇した遠藤信博社長が大きく時間を割いたのは、人工知能とIoTだった。

「AIとIoT。この両者を使って新しい価値創造に挑戦していく」――。NECの年次カンファレンス「C&Cユーザーフォーラム&iEXPO2015」の基調講演で遠藤信博社長はこう述べ、同社の注力分野を示した。

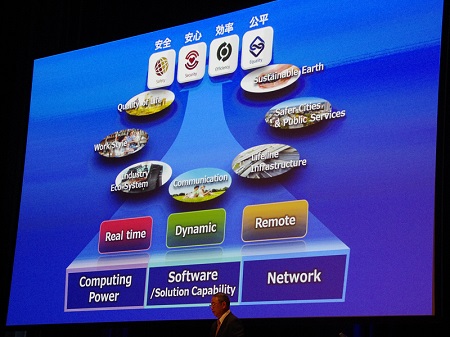

同社は2014年、社会ソリューション事業において「Orchestrating a brighter world」というブランドメッセージと「7つの社会価値創造テーマ」を発表しているが、今回の講演はこの取り組みを進めるための注力分野を打ち出した形となる。AI(人工知能)とIoT、そしてセキュリティの3分野が、新たな価値創造のカギになるようだ。

AIが社会インフラを変える可能性

特にAIについては、全社的な事業強化を掲げており、2020年までに累計売上高2500億円を目指す。データ分析エンジニアなどの事業要員も500人から1000人に倍増させる計画だ(関連記事)。

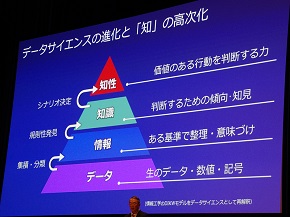

遠藤氏は講演で「機械学習技術の広がりによって第3次AIブームが来ている。コンピューティングパワーが高まり、分析にリアルタイム性が加わったことで実用に耐え得るようになった」と強調。データを整理し、規則を見いだすことで、人が物事を判断するための傾向や知見を得られる人工知能は、「“知識”を生み出すレベルに達した」という。

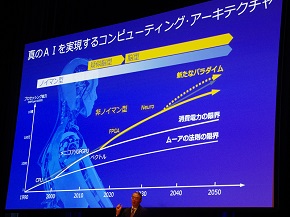

「さらにリアルタイム性の高い分析を取り入れることで、近未来の予測が可能となり、価値ある行動やシナリオを判断できるようになる。この段階に達すればAIは“知性”を持ったと言え、機械自身が価値を生む新しい発想ができるようになるだろう。ゆくゆくは、実行するプログラム自体が刻々と変化する“非ノイマン”型のアーキテクチャが主流になる時代が来るはず。そのときこそ、真の人工知能と呼べるのだと思う」(遠藤氏)

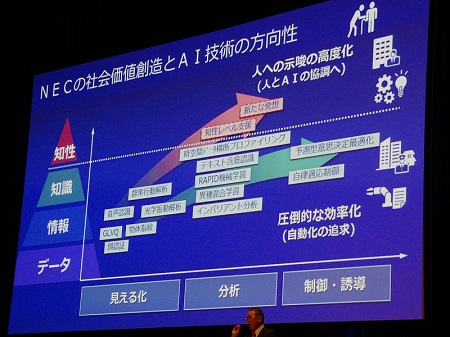

現在、同社ではAIについて

- (1)データの見える化(顔認証、音声認識、群集行動解析技術など)

- (2)予測分析(異種混合学習、テキスト含意認識技術など)

- (3)制御・誘導(意思決定の最適化技術など)

という3つの技術群を展開しており、遠藤氏はその応用例として配水制御の実証実験を挙げた。ダム、浄水場、配水場(ポンプ場)といった一連の配水システムにおいて、気象情報やイベント情報、過去実績データから水の需要をリアルタイムで予測(異種混合学習:異なるデータから相関関係を自動的に導く)、配水計画を自動で生成したのちに(意思決定の最適化)、最適な水圧になるよう配水機器の制御を行うというものだ。

「どの家庭や施設でも十分な水圧で水が出るようコントロールし、水圧を最適化することで電力の最小化や、パイプにかかる負担も減らせる。“新たな発想を導く”こととはまた別の方向性だが、AIによって圧倒的な効率化や自動化を実現し、水資源の安定供給という社会インフラに貢献できる」(遠藤氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御

- ドローンいらず? 飛行動画作成できる「Google Earth Studio」登場

- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

NECの遠藤信博社長

NECの遠藤信博社長