第4回 最近耳にする? 「ソフトウェア定義」のインフラってどんなこと?:データで戦う企業のためのIT処方箋(1/2 ページ)

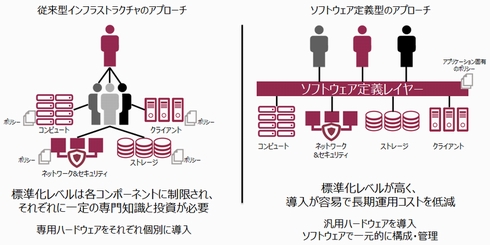

ソフトウェアを用いてシステムの自動化や連携を実現する「Software Defined Infrastructure」(SDI)という方式があります。これまでハードウェア製品を前提とするシステムとの違いやメリットを、機能と運用の両面から解説します。

ITシステムを導入するとき、これまではハードウェアを組み合わせて要件にあった仕様を策定し、構成を実現していました。この方式は個々の業務要件に合わせる上で必要になりますが、仮想化技術が一般的になった昨今では仕様の策定や構成検討から実際のシステム展開に至るまでに時間がかかり過ぎるという「対応速度のギャップ」が出てきています。

また、ハードウェアの汎用化(コモディティ化)が進んだ結果、官公庁向けや工場のライン向けコンピュータなどを除き、昔は5年一区切りで保守が終了していたところ、最近では7年や10年といったように、以前より長期間利用できるモデルを購入できるようになり、「可能な限り長く同じハードウェアを利用したい」という要望が高まっています。しかし、ハードウェアを構成するCPUやディスクといった要素技術は年々進歩し、ハードウェア単体として最新(現行)機種と比べた場合に、対応OSなど「機能・性能のギャップ」も出てくるようになりました。

前回紹介した「ハイパーコンバージドシステム」は、「対応速度のギャップ」をピンポイントで解消する方法としては優秀ですが、「機能・性能のギャップ」については、主にサーバ仮想化技術への依存によって制約を受ける製品があります。

ITシステムには、企業の成長や実業務の継続に伴って成長と変化を続けることが求められます。そこでITシステムとハードウェアを分離し、ソフトウェアによって連携されたレイヤ型のシステム、「ソフトウェア定義インフラストラクチャ(Software Defined Infrastructure=SDI)」が登場しました。今回はSDIによって実現される新しいシステム構成について詳しく解説します。

SDIによるシステム構成とは

ITシステムとして必要な「コンピュート(アプリケーションが動作する仮想OSやアプリケーションコンテナを指します)」「ネットワーク」「ストレージ」は、それぞれがハードウェアによって別々に提供されてきました。ハイパーコンバージドシステムではこれらをハードウェアとして一体化したものでしたが、SDIはそれぞれの役割や機能をソフトウェアで束ねて、一体的に提供、管理していきます。こうすることで、単体のハードウェア製品への依存やそれによる影響を小さくし、ITシステムとしては高いレベルの標準化と自動化を実現します。各種の機能はソフトウェアの定義(ポリシー)によって設定、提供しますので、ハードウェア製品の仕様や制約を受けずに、ITシステムに必要な機能を継続的に提供できるようになるというわけです。

SDIの構成要素をそれぞれにみると、コンピュート部分は「Software Defined Compute(SDC)」と定義されます。ここではVMwareやMicrosoft Hyper-V、KVMといったサーバ仮想化製品と連携して統合管理するツールや、OpenStackのプロジェクト「Nova」の技術などによるソフトウェア製品が実際に商用で使われています。

実利用ベースでは2012年頃からネットワーク部分にOpenflowをはじめとする「Software Defined Network(SDN)」が加わり、ストレージ部分でも2014年頃から各ストレージベンダーやソフトウェアベンダーが「Software Defined Storage(SDS)」としての機能などを製品レベルで提供するようになりました。

SDC、SDN、SDSの共通点は、「汎用的なハードウェアを利用して構成できること」と、「公開APIとソフトウェアで自動的に連携できること」です。これによるメリットとは、マニュアルをもとにした手作業の“自動化”です。特に、スケジュールに従って実施する「定型作業」と何らかの条件や事象の発生時に連動する「イベントドリブンの処理」は、ソフトウェア定義の自動化によって大きく変化します。

定型作業には、例えば、ユーザー部門のリクエストに応じてIT部門が必要な仮想サーバやコンテナを設定して公開する、といった作業が挙げられます。従来はマニュアルによる手作業であったため、ユーザーの要求を受けてから作業が完了するまでに数時間から数日を要していましたが、SDIでは数分レベルに短縮されます。1回の作業時間が短くなる分、同じ時間なら以前より多くのサーバやコンテナを展開できるわけです。このことは、特に大規模なITシステムを利用している企業でのITの運用プロセスと負荷を劇的に改善し、冒頭で挙げた「対応速度のギャップ」を埋めることへつながります。

イベントドリブンの処理には、例えば、CPUやメモリ、ディスクの利用率が一定値を超えるとリソースを追加するといった動作があります。これも従来は、一定値を超えたところで管理者が問題点を確認してから「どのリソースを追加するか」と判断していましたが、この判断をポリシーで自動化することにより、人的な運用の負荷を解消できます。その後はリソースの社内費用と部門予算とを見比べ、ユーザー部門が割り当てる上限だけを決めてしまえば、情報システム部門の手を煩わせることなく、ユーザー部門側だけで運用が完結します。これも運用負荷を減らして「対応速度のギャップ」を埋めるだけでなく、従来はオペレーターにも高度な専門知識が必要だった「機能・性能のギャップ」を減らすという点において、大きな効果を発揮します。

いずれの自動化もパブリッククラウドサービスでは既に利用できる機能です。ツールの画面や管理するシステムの規模や単位が変わっても、ユーザーがITシステムをより簡単に、より自由に利用できるようにする、ということがSDIによって実現される基本的な効果になります。

関連記事

第3回 データの利用目的別、ハードウェアとソフトウェアの選び方

第3回 データの利用目的別、ハードウェアとソフトウェアの選び方

データを利用する目的やその種別によって当然ですが、適切なハードウェアやソフトウェアは異なります。でも、どう選ぶべきかは悩みどころ。今回は具体的な製品やアーキテクチャの選び方をご紹介します。 第2回 データの管理、「サービスレベル」でしてみると……

第2回 データの管理、「サービスレベル」でしてみると……

データ活用には「データ管理」も大切です。でも、どうすればいいのでしょうか。今回は「データにまつわるサービスレベル」という視点を紹介します。 第1回 なぜ、いまデータ管理が大事なのか

第1回 なぜ、いまデータ管理が大事なのか

この連載では「データ活用」といった言葉が実ビジネスに結びつきつつある今、本当の意味で企業のITをどのようにしていくべきかを紐解きます。第1回は主役のデータにまつわるお話です。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 住信SBIネット銀行、勘定系システムのクラウド移行にDatadogを採用

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?

- なぜ、投資対効果が不透明でもAIに投資し続けるのか? 調査が明かす「皮肉な現実」