人が“生命”を感じ、信頼できる対話AI 実現のヒントは掃除ロボット「ルンバ」にある:サイバーエージェント「AI Lab」に聞く(前編)(1/4 ページ)

どんなAIなら人は受け入れられるのか。AIが社会に普及していく際には、避けられない議論だ。サイバーエージェントのAI研究組織「AI Lab」では、大阪大学の石黒研と組み、実験を繰り返しながら、その答えを探しているという。

iPhoneの「Siri」に始まり、各種チャットbotや、Google Home、Amazon Echo、LINE clovaといったスマートスピーカーも普及し始めている昨今、テキストや音声を使い、人と機械がコミュニケーションを取る場面が増え続けている。

それらのほとんどは、情報端末(や情報サービスのアカウント)にひも付いて操作を支援したり、ユーザーからの「ある程度決められた問い」に答えたりする程度の機能にすぎない。しかし、さまざまな企業が今、目指しているのは、それ以上――複数の選択肢がある中でユーザーの意図をくみ取り、応対する対話エージェントだ。

例えば、店舗における“接客”など、一見雑談をしているかのような会話の中から、顧客のニーズを捉えて的確に商品を提示するといったスキルは、これまで属人的なものだった。しかしこれをAIで実現できれば、大きな省力化が期待できる。

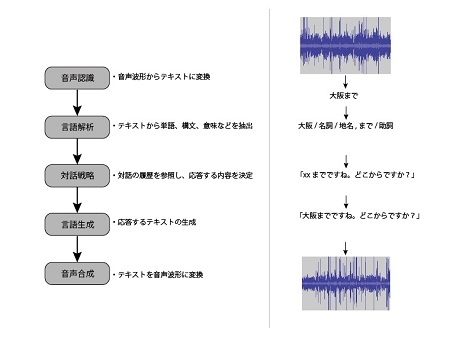

しかしながら、AIによる対話エージェントには、音声認識、音声合成、自然対話、さらにはコンテクストの理解など、さまざまな要素技術が高いレベルで円滑に連携する必要がある。現状では、実用(商用)に耐え得るシステムはほぼないと言っても過言ではない。この対話エージェント実現のカギはどこにあるのだろうか。サイバーエージェントの人工知能技術の研究開発組織「AI Lab」で、対話エージェントを研究している馬場惇さんに話を聞いた。

実用的な対話エージェント、そのカギは「インタラクションのデザイン」に?

AI Labでは、ホテルでの接客ロボット、チャットbotでのアクセサリー販売などで対話エージェントを導入する実証実験を始めている。これらが実用化へと向かうためのアプローチはいくつもあるが、その1つとして彼らが重視しているのが、ユーザーとプロダクト(システムなど)が互いにどう振る舞うか、どういう情報をやりとりするかを設計する「インタラクションデザイン」の部分だ。

ロボット研究の分野では、インタラクションデザインの可能性を示す面白い実験がある。豊橋技術科学大学の岡田美智男教授が研究を進める「ごみ箱ロボット(Sociable Trash Box)」だ。このロボットはなんとごみを拾うことはできない。できることは、測域センサーで障害物を避けながらウロウロと動き回るだけ。しかし、このロボットを子どもの周りで動かしていると、子どもが「ロボットがごみを探している」と解釈して手伝ってしまうのだ。

ごみ箱の中にモノを入れると、それを赤外線センサーで感知し、ロボットがお礼を言ってくれる。このごみ箱ロボットは複数台同時に動かしており、個体を識別するために色を分けていたところ、その色分けをごみの分別に読み替え、分別しながら捨ててくれた子どもまで現れたという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 中国電力、RAGの限界に直面し“電力業務特化型LLM”の構築を開始 国産LLMを基盤に

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- 「年齢で落とされる」は6割超 シニアエンジニアが直面する採用の壁と本音

- なぜ日本のITエンジニアは優遇されない? 「世界給与ランキング」から見えた課題

- 年収1000万を超えるITエンジニアのキャリアは? 経験年数と転職回数の「相関関係」が明らかに

Sociable Trash Box

Sociable Trash Box