コレ1枚で分かる「クラウドコンピューティング 2019年版」:即席!3分で分かるITトレンド

資産を持つことが経営リスクとして認識され、変化に俊敏に対応することが経営課題として意識されるようになったこともあり、今後ますます拡大が予測される「クラウド」の効用について、いま一度、整理しておきましょう。

この連載は

カップめんを待つ間に、電車の待ち時間に、歯磨きしている間に“いまさら聞けない”ITトレンドが分かっちゃう! いまさら聞けないITの最新トレンドやビジネス戦略を、体系的に整理して分かりやすく解説する連載です。「この用語、案外、分かっているようで分かっていないかも」「IT用語を現場の従業員にもっと分かりやすく説明できるようになりたい」――。情シスの皆さんのこんな課題を解決します。

※この記事は斎藤昌義氏のブログ「ITソリューション塾」より転載、編集しています。

「クラウドコンピューティング」とは、「コンピュータの機能や性能を共同利用するための仕組み」で、「クラウド」と略すことも多いようです。

クラウド事業を手掛ける大手企業の一つとして知られるAmazon Web Services(AWS)は、数百万台ものサーバを所有しているといわれています。ちなみに、日本全国で所有されているサーバは約250万台程度なので、その台数がどれほど膨大であるかが分かります。

AWSは、これらのサーバを3年間の償却期間で入れ替えているといわれています。これは1社で100万台を優に超える台数を毎年購入している計算になります。世界で年間に出荷されるサーバの台数は約1000万台、日本国内は約50万台なので、わが国の年間サーバ出荷台数を上回る数をたった1社で購入していることになります。

これだけの規模なのでAWSは、既製品のサーバを使わず、自社のサービスに合わせた特注のサーバを自前で設計し、台湾などの企業に製造委託しています。また、サーバの中核となるCPUも、大手半導体メーカーのIntelに独自仕様の設計で大量発注しています(※)。

※最近では、Google、Microsoft、AWSが自前でCPUの開発を手掛ける動きも出ています。AWSは、2018年11月に、AWSサーバ用に独自開発したARMベースのCPU「AWS Graviton」なども発表しています。

ネットワーク機器やその他の設備でも同様です。大量購買することで、機器や設備の購入単価は下がり、運用管理は高度に自動化されます。

このように、「規模の経済」をうまく生かして設備投資を低く抑え、運用管理の効率化を徹底することで、利用者は安い料金でコンピュータリソースを利用できるようになりました。AWS以外にも、Microsoft、Google、IBM、Alibabaなどが同様のサービスを提供しています。

クラウドがなかった時代、コンピュータを利用するためには、ハードウェアやソフトウェアを自分たちの資産として購入し、利用者自らが運用管理する必要がありました。クラウドの登場により、サービスとしてコンピュータリソースを使えるようになったのです。

クラウドは、初期投資を必要とせず、使った分だけの利用料金を払う「従量課金」方式で、無駄なくクラウド上のコンピュータリソースをすぐに利用できます。例えると、飲み水を手に入れるために、家の庭に井戸を掘り、ポンプを設置しなければならなかった時代から、水道を引いて蛇口をひねるだけで水が手に入るようになったことと同じです。

クラウドは、コンピュータの使い方の常識を根本的に変えてしまったのです。

クラウドという言葉が最初に使われたのは、2006年、Googleで当時CEOだったエリック・シュミット氏の次のスピーチだといわれています。

データもプログラムも、サーバ群の上に置いておこう。そういったものは、どこか“雲(クラウド)”の中にあればいい。必要なのはブラウザとインターネットへのアクセス。PC、マック、携帯電話、ブラックベリー(スマートフォン)、とにかく手元にあるどんな端末からでも使える。データもデータ処理も、その他あれやこれやもみんなサーバに、だ。

ここでいう“雲(クラウド)”とは、インターネットを意味しています。当時、インターネットやネットワークを表現する模式図として、雲の絵がよく使かわれていたことから、このような表現になりました。

彼の発言をあらためて整理してみると、次のようになります。

- インターネットにつながるデータセンターにシステムを設置し

- インターネットとブラウザが使えるさまざまなデバイスから

- 情報システムのさまざまな機能や性能をサービスとして使える仕組み

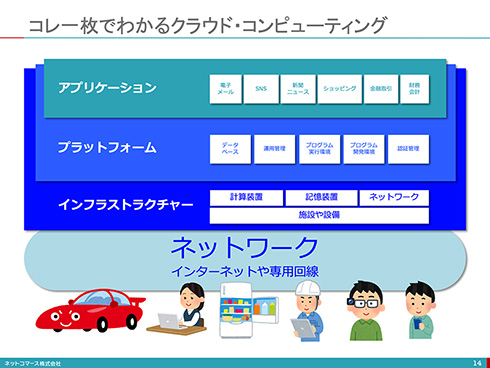

ここでいう「情報システムのさまざまな機能や性能」とは、次のことを指します。

- アプリケーション:業務の効率化や利便性を高めるために作られた業務個別のソフトウェア

- プラットフォーム:さまざまなアプリケーションで共用されるデータ管理のための仕組み(データベース)や、稼働状況の監視、安定稼働を維持するための運用管理などのソフトウェア。またそれらを使ったアプリケーションを容易に開発できるツールや、開発したアプリケーションを実行させる仕組み

- インフラストラクチャ:業務を処理するための計算装置や、データを保管するための記憶装置、通信のためのネットワーク機器、通信回線。またこれらを設置し、運用するための施設や設備

これらを所有することなく、サービスとして使うのがクラウドです。今では誰もが共用しているインターネットだけではなく、セキュリティが守られた企業専用のネットワークを介して接続するサービスもあり、企業での利用が拡大しています。

例えば、Officeツールや電子メール、ファイル共有などの独自性を求められることの少ないシステムに加え、安心、安全が高度に求められる基幹業務システムや銀行システムといったミッションクリティカルな(24時間365日、障害や誤作動などで止まることが許されない)システムにも使われるようになっています。

また、政府機関の情報システムはクラウドサービスの採用を優先するとの方針を示しています。

ビジネスの不確実性が高まり、資産を持つことが経営リスクとして認識されるようになったことや、変化に俊敏に対応することが経営課題として意識されるようになったこともあり、クラウドの利用は、今後ますます拡大していくでしょう。

著者プロフィール:斎藤昌義

日本IBMで営業として大手電気・電子製造業の顧客を担当。1995年に日本IBMを退職し、次代のITビジネス開発と人材育成を支援するネットコマースを設立。代表取締役に就任し、現在に至る。詳しいプロフィールはこちら。最新テクノロジーやビジネスの動向をまとめたプレゼンテーションデータをロイヤルティーフリーで提供する「ITビジネス・プレゼンテーション・ライブラリー/LiBRA」はこちら。

関連記事

- 連載「即席!3分で分かるITトレンド」記事一覧

Google、Microsoftに続いてAmazonも プラットフォーマーがプロセッサ開発を手掛けるわけ

Google、Microsoftに続いてAmazonも プラットフォーマーがプロセッサ開発を手掛けるわけ

Google、Microsoftに続き、Amazonも独自開発のプロセッサ「AWS Graviton」と「AWS Inferentia」を発表しました。プラットフォーマーが自社でプロセッサを開発するメリットは、どこにあるのでしょうか? ASICでAIを高速化するGoogle、FPGAを使うMicrosoft 違いは何か?

ASICでAIを高速化するGoogle、FPGAを使うMicrosoft 違いは何か?

GoogleとMicrosoftが、相次いでAI処理用の新たなプロセッサを発表。その違いから見えてくる、両者の戦略とは? ここまでやる? MicrosoftがAWSを猛追、激化するクラウド戦争の行方

ここまでやる? MicrosoftがAWSを猛追、激化するクラウド戦争の行方

どうやら“AWSの背中が見えてきた”Microsoftは、クラウドの覇権をAWSから奪取すべく、本気モードになったのかもしれません。Azureのシェア拡大についての日本マイクロソフト 平野社長の言葉に、その意気込みを探ってみます。 「ベアメタルクラウド」の弱点、セキュリティ企業が指摘 情報盗まれる恐れも

「ベアメタルクラウド」の弱点、セキュリティ企業が指摘 情報盗まれる恐れも

セキュリティ企業の米Eclypsiumによると、クラウド各社が提供する「ベアメタルクラウド」の弱点と、以前から指摘されていたBMCファームウェアの脆弱性を組み合わせれば、DoS攻撃を仕掛けられたり、情報を盗まれたりする恐れがあるという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 中国電力、RAGの限界に直面し“電力業務特化型LLM”の構築を開始 国産LLMを基盤に

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- 「年齢で落とされる」は6割超 シニアエンジニアが直面する採用の壁と本音

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- なぜ日本のITエンジニアは優遇されない? 「世界給与ランキング」から見えた課題