イオングループの「データの生かし方」「生成AIの使い方」とは? 外部人材登用の理由を考察:Weekly Memo(1/2 ページ)

データ活用を社内にどう浸透させるか。生成AIをどう有効に使うか。データドリブン経営を目指すイオングループの事例を基に考察する。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

データの活用を社内にどう浸透させるか、生成AIをどう有効に使うのか――。生産性向上や事業機会の創出を図るために、多くの企業がこうした課題に取り組んでいる。データ活用はDX(デジタルトランスフォーメーション)の核心でもある。

そうした中、興味深い取り組み事例を聞いたので、今回はその内容を紹介してデータ活用について考察したい。

イオングループのデータ活用方針 なぜ、外部人材を登用したのか?

その事例とは、日本マイクロソフトが2024年6月24日に生成AIの最新動向について開いた記者説明会で、同社の生成AIサービス「Azure OpenAI Service」を利用したケースとして紹介された、全社グループのデータを一元的に管理・活用し、生成AIも有効に使っているイオングループの取り組みだ。

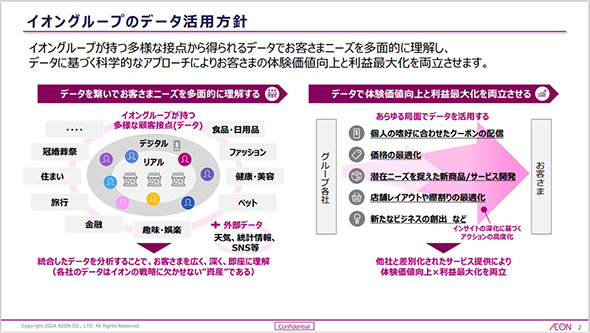

説明に立ったイオン チーフデータオフィサー(CDO)でデータイノベーションセンター(DIC)センター長を務める中山雄大氏はまず、イオングループのデータ活用方針について「イオングループが持つ多様な接点から得られるデータでお客さまのニーズを多面的に理解し、データに基づく科学的なアプローチによってお客さまの体験価値向上と利益最大化を両立させる」ことを挙げた。

具体的には、スーパーマーケットをはじめとしておよそ300社からなる業態の異なる事業会社が生み出すデータをグループ全体で柔軟に活用できる仕組みを構築し、顧客ニーズを多面的に理解できるようにする。そして、図1の右側にあるようにあらゆる局面でデータを活用し、他社と差別化されたサービスを提供することにより、体験価値向上と利益最大化を両立させようというものだ。

イオングループがこうした取り組みを本格的に始めたのは2021年。イオングループのデータを一元的に管理・活用するDICを持ち株会社イオン内の専門組織として同年3月に発足し、さまざまな企業でデータ活用の研究や実践に取り組んできたエキスパートの中山氏がCDOとして入社しセンター長に就いたことから動き出した。

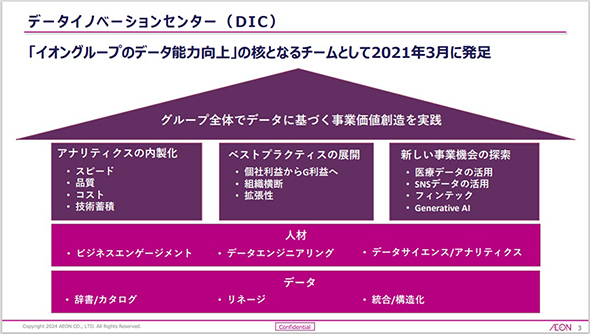

DICの目的は、「グループ全体でデータに基づく事業価値創造を実践する」ことだ。その活動は、データ活用に向けてデータサイエンスやアナリティクス、データエンジ二アリング、ビジネスエンゲージメントの専門人材を「ほぼ中途採用で揃えた」(中山氏)とのことだ(図2)。ちなみにビジネスエンゲージメントはデータサイエンティストなどと事業会社を結び付けることで、筆者はこの役目が企業におけるデータ活用の要だと見ている。

DICが取り組んでいることは大きく3つある。

- アナリティクスの内製化: Azure OpenAI Serviceをベースに自分たちが必要なデータ分析ツールを全て内製化している。中山氏によると、「内製化することで、スピード、品質、コスト、技術蓄積といった面でメリットがある」。この内製化へのこだわりが、DICの真骨頂といえそうだ

- ベストプラクティスの展開: グループ横断でのデータ活用によるベストプラクティスの展開に注力している

- 新しい事業機会の探索: 例えば、医療データの活用がこの一つだ。イオンと医療データは一見、結び付かないように思えるが、同グループにはおよそ56万人の従業員がいることから、健康保険組合で管理している従業員のデータを分析すれば、ヘルスケア分野での事業機会を探ることができる。DICでは生成AIも新たな事業機会を獲得するツールとして位置付けている

関連記事

- 「Weekly Memo」記事一覧

生成AI活用時代 「業務システムへの組み込み」以外の効果をアクセンチュアが提言

生成AI活用時代 「業務システムへの組み込み」以外の効果をアクセンチュアが提言

「ChatGPT」の登場で大いに注目を集めている生成AIが、さまざまな業務システムに組み込まれるようになってきた。これからは単なる業務システムにおける利用だけではない、企業活動への導入効果が期待される。それは何か。また、生成AIブームが私たちに問いかけているものとは。アクセンチュアの説明を基に考察したい。 日立は「生成AIを活用するための組織づくり」をどう進めているか 徳永副社長に聞く

日立は「生成AIを活用するための組織づくり」をどう進めているか 徳永副社長に聞く

企業は生成AIとどう向き合い、どう活用していくべきか。そのヒントを探るべく、生成AIの活用を積極的に進めている日立製作所の德永副社長に話を聞いた。 生成AIに力を入れる日立がMicrosoftと協業 効果は「3年間で数十億ドル規模」

生成AIに力を入れる日立がMicrosoftと協業 効果は「3年間で数十億ドル規模」

日立がグループ全体で生成AIの取り込みを本格化させている。「Generative AIセンター」設立に続き、米Microsoftとの協業を発表した。 コカ・コーラはなぜ生成AI導入を急ぐのか? Microsoftとの提携拡大に1700億円投資の理由

コカ・コーラはなぜ生成AI導入を急ぐのか? Microsoftとの提携拡大に1700億円投資の理由

食品・飲料メーカー各社が生成AI導入を進めている。コカ・コーラは約1年前から「ChatGPT Enterprise」を利用しており、2024年4月にはMicrosoftとの提携拡大を打ち出した。生成AI活用を急ピッチで進める同社の目論見とは。 “勝ち組”日立は生成AIを「本当に」活用できるか? 社長のIR向け発言から考察

“勝ち組”日立は生成AIを「本当に」活用できるか? 社長のIR向け発言から考察

生成AIのインパクトがもたらす事業機会とはどのようなものか。日立製作所の小島啓二CEOがIR向け説明会で多くの時間を割いて同社の生成AI事業について説明した意図とは。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 悪いのは本当にVPN? 日本医科大武蔵小杉病院のランサムウェア事件をダークWebから解明

- アサヒGHDがランサムウェア被害の調査報告書を公開 152万の個人情報が漏えいの恐れ

- SMBC日興証券が「パスキー」で口座乗っ取り対策 約5カ月で実現したのはなぜ?

- 日本IBMのAI戦略“3つの柱” 「制御できるAI」でレガシー資産をモダナイズ

- 関西電力が「AIファースト企業」化に本気 脱JTCを図る背景と全従業員“AI武装化”の全貌

- 生成AIの記憶機能を悪用して特定企業を優遇 50件超の事例を確認

- 東海大学、ランサムウェア被害を報告 19万人超の個人情報が漏えい

- 保守の「脱・人月ビジネス」化は進むか それでも残る仕事は何か

- SOMPOグループCEOをAIで再現 本人とのガチンコ対談で見えた「人間の役割」

- 初期侵入口は“またVPN” 日本医大武蔵小杉病院にランサムウェア攻撃

イオン CDO/DICセンター長の中山雄大氏

イオン CDO/DICセンター長の中山雄大氏