生成AI活用時代 「業務システムへの組み込み」以外の効果をアクセンチュアが提言:Weekly Memo(1/2 ページ)

「ChatGPT」の登場で大いに注目を集めている生成AIが、さまざまな業務システムに組み込まれるようになってきた。これからは単なる業務システムにおける利用だけではない、企業活動への導入効果が期待される。それは何か。また、生成AIブームが私たちに問いかけているものとは。アクセンチュアの説明を基に考察したい。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

「生成AIは、2022年11月に『ChatGPT』が登場して大いに注目を集め、2023年11月1日に『Microsoft 365 Copilot』が一般提供されて、いよいよ業務システムに組み込まれるようになってきた。これから先、企業活動においてどんなことが起こり得るのか、考察してみた」

日本のAI(人工知能)分野におけるキーパーソンの1人でもあるアクセンチュアの保科学世氏(執行役員 ビジネスコンサルティング本部 AIグループ日本統括 AIセンター長)は、同社が2023年11月2日に「生成AIを活用した経営術・仕事術と最新動向」と題して開いた記者説明会でこう切り出した。

新たな導入効果を生む「パートナーAI」とは

保科氏は、生成AIが企業活動にどのように利用されるかという観点で、大きく2つの方向を示した(図1)。

- 業務システムへの組み込み: 生成AIが業務ソフトウェアに組み込まれる形だ。同氏の冒頭の発言にもあるように、ここにきて具体的になってきた

- 人を支えるパートナー」: AIが共に働く同僚、すなわち「パートナーAI」となる。同社ではこのパートナーAIを「ピアワーカー」と呼ぶ。このパートナーAIこそが、これからの企業活動において生成AIが新たな導入効果を生むカギとなる

この2つの方向の先に「デジタルツインエンタープライズの実現」があるという。

それぞれの動きについて見ていこう。

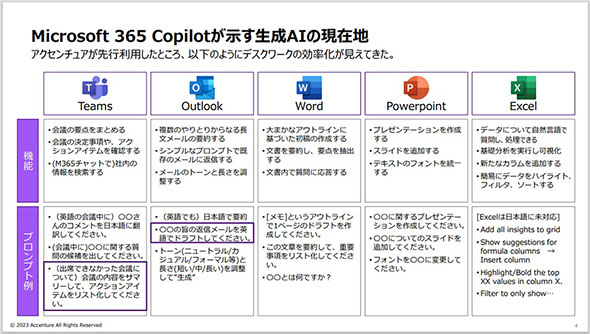

まず業務システムへの組み込みについて、保科氏はアクセンチュアが先行ユーザーとして「Microsoft 365 Copilot」を使用した例に挙げ、生成AIの現在地として図2を示した。生成AIを組み込んだMicrosoft 365の各アプリケーションがデスクワークでできるようになることを一覧にしたものだ(図2)。大いに参考になる情報である。

パートナーAIについては、同社ですでに利用されているピアワーカーの具体的なサポート内容を図3に示した。保科氏によると、ポイントはこれらの動きを連携させながら、利用者(従業員)の求めに応じて生成AIならではのアドバイスや意見を受けることができる点だ。これによって、利用者はよりクリエーティブなアウトプットを実現できる。

さらに、パートナーAIを「社会と個人」に当てはめると、「個人に寄り添って何でも相談できるパートナーAIが今後、出現するだろう。その個人が日々の生活で利用したり消費したりするものは、パートナーAIとつながることはもちろん、バックボーンにおいてプラットフォーム同士の連携を広げることも求められるようになる。とりわけ、多くの個人から信頼されるパートナーAIをどこが提供するか。その覇権争いがこれから始まるだろう」というのが、保科氏の見方だ。非常に興味深い話である(図4)。

関連記事

- 「Weekly Memo」記事一覧

アクセンチュアの提言から考察する 「どうすれば生成AIをうまく使いこなせるか」

アクセンチュアの提言から考察する 「どうすれば生成AIをうまく使いこなせるか」

生成AIはどうすればうまく使いこなせるようになるのか。アクセンチュアの年次調査レポートから探る。 DXで価値を生み続ける企業はどこが違う?――アクセンチュアが指摘する「6つの特徴」

DXで価値を生み続ける企業はどこが違う?――アクセンチュアが指摘する「6つの特徴」

不確実性が増す時代にDXで価値を生み出し続ける企業はどこが違うのか。アクセンチュアはこれらの企業の特徴として「6つの特徴」を指摘した。 エンタープライズ品質のAI IT部門に課される課題

エンタープライズ品質のAI IT部門に課される課題

生成AIブームをきっかけに改めて企業におけるAIの利用が注目を集める。全社規模で多様なAIモデルを扱い、成果を挙げるにはデータサイエンティストだけでなくIT部門の強いリーダーシップが必要になると目されているが、課題も多い。 “デキるCEO”はセキュリティにどう取り組んでいるのか?――アクセンチュア調査

“デキるCEO”はセキュリティにどう取り組んでいるのか?――アクセンチュア調査

アクセンチュアは全世界のCEOに対して実施したサイバーセキュリティに関する調査結果を公表した。調査によると、CEOはサイバーセキュリティに対して誤った思い込みを持っているようだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 住信SBIネット銀行、勘定系システムのクラウド移行にDatadogを採用

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- ドローンいらず? 飛行動画作成できる「Google Earth Studio」登場

- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?

アクセンチュアの保科学世氏(執行役員 ビジネスコンサルティング本部 AIグループ日本統括 AIセンター長)

アクセンチュアの保科学世氏(執行役員 ビジネスコンサルティング本部 AIグループ日本統括 AIセンター長)