サッポログループは生成AIをどう使っている? 利用拡大施策とROI測定法に迫る

生成AIを業務に活用する企業が増える中で、「なかなか利用が拡大しない」「ROIをどのように測ったらいいか」といった悩みが浮上している。サッポログループの生成AI活用方法から見えた、これらの悩みを解消する方策とは。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

生成AIを導入しても、経営層やIT部門の目論見通りには使われず、ごく一部の「新しもの好き社員」が一部の業務にのみ利用しているというケースも多い。またIT投資に費用対効果を求める傾向が強まる中で、生成AIのROIをどう設計するかは頭の痛い問題だ。

こうした中、サッポログループは、生成AIに関する取り組みをデジタルトランスフォーメーション(DX)施策全体の一環として位置付けた上で、全従業員のDX人材化を目指している。

サッポロホールディングスの桑原敏輝氏(DX・IT統括本部 DX企画部 グループリーダー)は「テスト利用と試験導入を経て、生成AIの活用により、年間1万時間の工数削減を実際に実現できるだろうとの結論が得られた」と述べる。

サッポログループは生成AIをどのように活用し、各工程における精緻な検証結果を次の段階の取り組みに生かしているのか。

本稿は、アイティメディア主催のオンラインイベント「ITmedia DX Summit vol.23 〜IT戦略『次の一手』変革への現実解〜」(2025年2月26〜28日開催)でサッポロホールディングスの桑原敏輝氏(DX・IT統括本部 DX企画部 グループリーダー)が「全社員DX人財化を目指して 〜生成AI利活用推進編〜」というテーマで講演した内容を編集部で再構成したものです。

生成AI利用拡大のための「2つのフェーズ」

サッポロビールは1876年に創業した。連結で従業員約6600人を擁する同グループは酒類事業や食品・飲料事業、不動産事業の3つの事業を手掛けている。2024年の売上高約5300億円の約4分の3占めるのが酒類事業だ。

サッポログループは中期経営計画の中で、DXの取り組みと生成AIの活用を体系的に位置付けている。

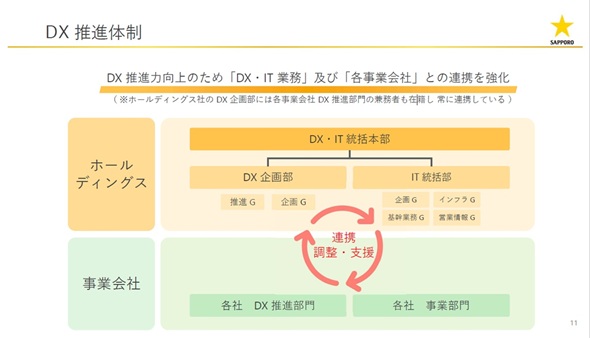

DXは事業戦略、財務戦略およびサステナビリティを支える経営基盤を強化するために、人材戦略とともに重点活動を特定してリソースを配分している。重点的な活動としているのが「1. DX・IT戦略の推進体制構築」「2. 組織・人材マネジメント整備」「3. 育成人材の活躍、環境整備・運営」の3つだ。このうち主に2と3で生成AIを活用している。

桑原氏が所属するDX企画部は人材育成やデータ基盤整備を推進する役割を担っている。各事業会社にDX推進部門があり、DX企画部の取り組みに基づいてDXの具体的な戦略と戦術を実行する。

こうした中で同社が特に重点を置くのが「DX人材の育成」だ。

DX人材育成で生まれた「格差」とは?

サッポログループは2022年からDX人材の育成を開始した。まず全従業員に向けた研修を実施し、DXを受け入れる心構えや概要を伝え、全従業員のリテラシー向上に努めた。取り組みの1年目に対象となる従業員は約4000人だったが、2年目には約6000人に拡大した。

桑原氏によると、リテラシー向上に努める中で従業員の中で格差が生まれ、市民開発ツールを使って積極的な開発に臨むような従業員も現れた。こうした状況を受けて、サッポロホールディングスは、レベルに合わせて従業員が選択できるコースを複数用意した。

このように従業員が研修に能動的に参加できる環境を整え、2025年には、経済産業省のデジタルリテラシー標準に準拠したアセスメントを実施し、理解度を定量的に測定するテストを実施した。その結果、食品飲料業界の平均値を上回る状態にあることが確認できたという。そして現在は、学んだ内容を実務に活用するための研修を展開している。

「これらの取り組みと並行して基幹人材の育成にも力を入れました。約6000人を対象にした研修の実施後、2022〜2023年の2年間でDX・IT推進リーダー200人を育成しました。期間中に実施したアセスメントでリーダー人材の成長を確認し、アセスメントのデータをダッシュボード化して必要な範囲で共有し、翌年の人事異動に生かしました」

生成AI導入における2つのフェーズ

ここからは、サッポログループの生成AIに関する取り組みを紹介する。

現在は生成AIを積極的に活用している同社だが、生成AIが登場した当初は慎重な姿勢を取っていたという。

「実は、2023年時点では業務における生成AIの活用を原則禁止としていました。情報漏えいなどのセキュリティ面やコスト面での懸念があったためです。しかし、当時から『業務効率化および生産性向上のためには、いずれ生成AIを活用しなければならない』という考えも存在していました」

自社のビジネスに対するリスクをコントロールした上で生成AIを活用できるように、同社は2つのフェーズに分けて生成AIの導入を開始した。

フェーズ1: 160人による生成AIツールのテスト利用

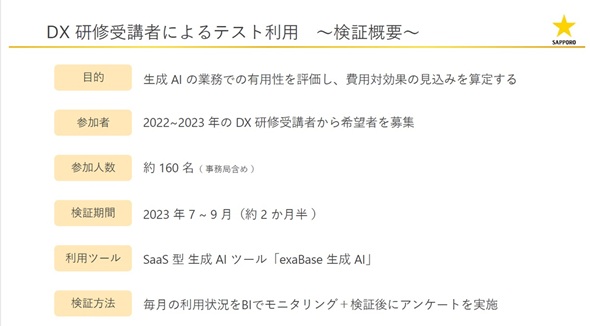

サッポログループがフェーズ1として実施した生成AIツールのテストの概要は図3の通りだ。

同社はテスト利用に際して、次の5つのルールを定めて安全性を確保した。

- 情報漏えいを防ぐために既定のツール(「exaBase 生成AI powerd by GPT-4」)以外からChatGPTを利用しない

- 得られたアウトプットの内容は人が確認し、社内利用にとどめる

- 個人情報、営業秘密(極秘情報・秘密情報)は入力しない

- 業務利用以外では使用しない

- ツールの不明点に関しては管理事務局に確認する

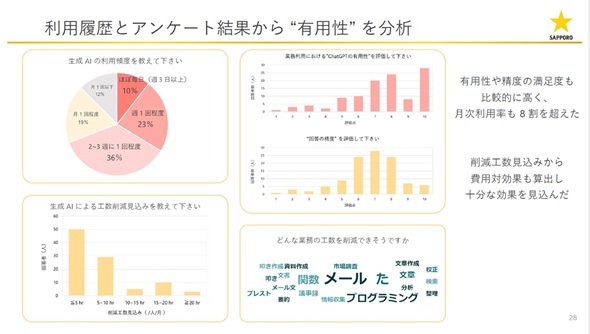

従業員の利用状況をモニタリングしてアンケートを取ったところ、次のような結果が得られた。

図4によると、参加者は主に電子メールやプログラミング、「Microsoft Excel」の関数に関連する業務で生成AIを活用したようだ。特筆すべきは、生成AIの有用性について半数以上の参加者が10段階中8以上という高く評価した点だ。部門別に見ると、「本社棟」での利用が多かったという。

フェーズ2: 700人に試験導入 レベル別の活用推進施策を実施

フェーズ1のテスト利用で生成AIの有用性を確認し費用対効果を見込んだ同社は、フェーズ2として企画、管理系部門を対象とした試験導入を実施した。これはテスト利用で「本社棟」の利用日数の多い人の割合が高かったことと、デスクワークの多い企画、管理系部門は生成AIとの相性が良いと判断したためだという。

フェーズ2は約700人の参加者を対象とした試験導入だ。費用対効果についてより深い洞察を得るために、工数削減効果が生成AIの利用料を上回るかどうかに焦点を当てた。

生成AIに初めて触れる従業員向け「勉強会」

生成AIに初めて触れる従業員向けの勉強会では、次の5つの内容を約1時間で学ぶ。

- 生成AIとは

- 利用ルール

- ツールのデモ操作

- プロンプトとは何か

- データ参照機能(RAG)の概要

参加率を向上させるために2つの日程に分けて実施したところ、合計約450人が参加したという。「勉強会ではさまざまな質問が出て、生成AIに対する関心の高さが確認できました」

各部で活用を推進する人材育成のための「専門研修」

専門研修では、各部で推進人材となる従業員を選び、生成AIの活用スキルやプロンプトテクニックを学ぶ対面研修を実施した。

各部署から1〜2人を選出し、合計で65人が参加した。半日×2日間の研修を2グループに分けて実施し、プロンプトを1〜2個作成した。この研修については参加者の93%が「非常に満足」「満足」と評価したという。

「この研修を受けた参加者は各部署で利用するプロンプトを作成できるようになりました。『生成AI利活用推進者』として参加者を社内に公開し、生成AIについて質問できる人が身近にいることを周知しました」

有用なプロンプトを社内で共有するための「アプリ構築」

サッポロホールディングスの生成AIに関する取り組みは、研修などを経て蓄積したナレッジを社内で広く共有する環境を整備する点に特徴がある。アプリ構築にもその特徴が表れている。

「アプリには専門研修で参加者が作成したプロンプトや、有用だと考えられるプロンプトを適宜格納しました。その結果、現在は約100件格納されています」

活用の事例やTips情報を発信

こうして研修を実施し、業務に活用できるプロンプトを公開したことで、生成AIを積極的に活用する動きが社内で生まれた。サッポロホールディングスは自発的な活用をさらに広げるために、従業員が自由に発信できる「投稿広場」を整備した。

「投稿広場」では次のような情報が発信されている。

- 利用率の高いユーザーの使い方

- 各部で開催した勉強会資料

- プロンプトのコツなどのTips記事

- exaBase 生成AIの機能アップデート情報

桑原氏も「当初はDX企画部から従業員に依頼して投稿してもらっていましたが、自発的な発信が徐々に増えて従業員同士で積極的に情報を交換する環境が整ってきました」と手ごたえを語る。

フェーズ1〜2から見えた「2つの課題」

こうしてフェーズ2を終えた後、同社は利用状況とアンケートの結果を、BIツールでダッシュボードに集約し、日次単位で利用状況を可視化した。このことが各施策の効果検証や利用率の低い部署への働きかけ、ヘビーユーザーに事例をヒアリングするなど「次の段階」を見据えた施策につながった。

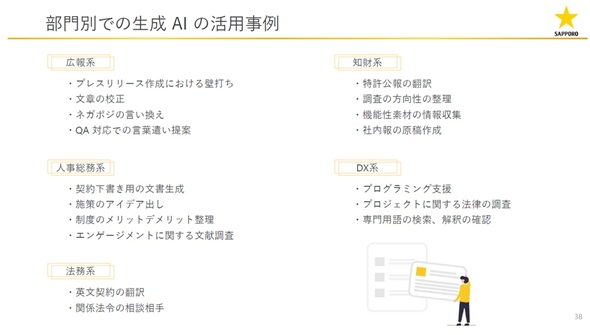

各部門における生成AIの活用事例は図5の通りだ。

また、KPI(重要業績評価指標)として定めていた「工数削減効果が生成AI利用料を上回る」状況を6カ月連続で達成したことが確認できたという。

生成AIの利用状況と効果

- 総削減工数時間: 約3200時間(アンケート回答者350人の申告ベース)

- 質問総数: 約1.4万回/月

- 月次利用率: 約56%

- 日別平均利用率: 約12%(土日祝除く)

「当社では生成AIの導入効果として、当初年間1万時間の工数削減を見込んでいました。フェーズ2の取り組みにより、年間1万時間の工数削減を実際に実現できるだろうという結論を得られました」

一方でフェーズ1とフェーズ2の取り組みを通じて、次のような課題も見えてきた。

- RAG精度の低さや画像生成ができないといった機能面での改善要望

- 利用制限し続けると、「野良ユーザー」が発生する恐れがある

「このような課題が見えてきたところで、生成AIに関する取り組みを試験導入から全社導入にシフトしました。各種課題を解消するために、当社独自の生成AI環境『SAPPORO AI-Stick(サッポロ相棒)』構築に踏み切りました」

生成AIの全社展開に際したガバナンス強化のために「生成AI利用規程」を整備した。

独自のAIエージェント構築も構築したい

SAPPORO AI-Stick(サッポロ相棒)は2025年2月に全社にローンチされ、活用事例が日々増えているという。

「KPIツリーを設定し、さまざまな施策を進めています。eラーニングでは座学編と活用編を用意し、知識の定着度を定量評価しています。ユースケース勉強会では45分間の説明と15分間の質疑応答を1セットとして、テーマを変えながら誰でも参加できる内容を提供しています。2025年下半期には、変革事例を創出するためのPoC(概念実証)を計画しています」

ローンチから2週間後のSAPPORO AI-Stick(サッポロ相棒)は次のように利用を拡大している。

- 利用回数: 48万回

- 利用率: 32.5%

- eラーニング完了率: 30.0%

桑原氏は、生成AI活用の未来について次のように話し、講演を締めくくった。

「今後は、生成AIのさらに高度な活用を目指します。業務プロセスにおける大きな変革や、プロンプトを都度入力するのではなく業務に生成AIが自然に組み込まれているような形を実現できるのが理想です。その中で、サッポログループ独自のAIエージェントも構築したいと考えています」

関連記事

「生成AIの全社活用には“サプライズ”が欠かせない」 定着支援のプロがこう語るワケ

「生成AIの全社活用には“サプライズ”が欠かせない」 定着支援のプロがこう語るワケ

生成AIを導入したものの、利用率が1〜2割にとどまる企業は多い。ごく一部の従業員だけでなく全社での利用の定着、そして利用拡大に欠かせない「2つの鍵」とは。 失われがちなノウハウ、AIでどう継承する? 日立が新ソリューションを提供

失われがちなノウハウ、AIでどう継承する? 日立が新ソリューションを提供

退職や異動、転職などによって失われがちなノウハウをどう受け継ぐか。属人化しがちな実務のノウハウの「見える化」や定着を支援するソリューションが登場した。 将来頻発が懸念される「生成AIで情報漏えい」原因になるのは何?

将来頻発が懸念される「生成AIで情報漏えい」原因になるのは何?

「生成AIで情報漏えいが起こるかもしれない」――。AI導入に関する懸念の中でも多くの方が心配されるのがこの点でしょう。今回は、生成AIに伴うセキュリティインシデントを事前に予防する方法を解説します。 「生成AIで一発逆転は可能だ」 DX“後進”企業こそ得られるメリットを解説

「生成AIで一発逆転は可能だ」 DX“後進”企業こそ得られるメリットを解説

これまでDXに取り組んでこなかった企業が生成AIを利用することで「一発逆転」することは可能か? ムシが良すぎるこの問いかけに「やり方によっては可能だ。メリットは大きい」と答えるDX支援のプロがいる。「DX後進企業」だからこそ得られるメリットと、導入失敗を避けるために押さえるべきポイントとは。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- なぜ日本のITエンジニアは優遇されない? 「世界給与ランキング」から見えた課題

- 新たな基準になる? NSA、ゼロトラスト実装指針「ZIGs」のフェーズ1・2を公開

- 長期記憶で能力を進化 Googleらが脆弱性解析を自動実行するLLMを提案

- Gartner、2026年のセキュリティトレンドを発表 6つの変化にどう対応する?

- 年収1000万を超えるITエンジニアのキャリアは? 経験年数と転職回数の「相関関係」が明らかに

- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測

- Active Directoryの心臓部を狙うNTDS.dit窃取攻撃の全貌とは?

- 3800超のWordPressサイトを改ざん 大規模マルウェア配布基盤が82カ国で暗躍

- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?

- ドローンいらず? 飛行動画作成できる「Google Earth Studio」登場

サッポロホールディングスの桑原敏輝氏

サッポロホールディングスの桑原敏輝氏