なぜOracleは「エージェンティックAI」という言葉を避けるのか? 同社の最新動向から探る:Weekly Memo

AIが自律的に計画・実行するためのシステムである「エージェンティックAI」が注目される中、その動きの最前線にいると目されるOracleは現時点でこの言葉を使っていない。同社の業務アプリケーションの最新動向から、エージェンティックAIの行方を探る。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

企業の業務におけるAI利用は、これからどのように進むのか。まずは企業において既に使われている業務アプリケーションに生成AIとAIエージェントが組み込まれて利用される。その後、それらのAIエージェント同士が連携し、業務自動化を自律的に進める方向が模索される。さらに、それを企業の実情に合わせてマルチベンダーに対応した形での実現が期待されているのが、AIが自律的に計画・実行するためのシステムであるエージェンティックAIだ。

ただし、AIエージェントのプラットフォーム同士をただ連携させるだけでは、それぞれの企業のニーズに対応するのは難しいだろう。

その意味では、エージェンティックAIの実現に向けて、顧客規模とそのインパクトが大きい業務アプリケーションベンダーの動きが起点になる可能性が高い。その1社である米Oracleの日本法人に話を聞く機会があったので、本稿では企業においてエージェンティックAIがどのように実現するかについて考察したい。

AIに向けて全面的に舵を切ったOracleの最新動向

日本オラクルが2025年11月7日、Oracleが2025年10月中旬に米国ラスベガスで開催した年次イベント「Oracle AI World」で明らかになったクラウドアプリケーションにおけるAIエージェントの最新動向について、記者・アナリスト向けに説明会を開いた。ここではその中から、Oracleの基本的な方針と取り組みについて説明した日本オラクルの善浪広行氏(常務執行役員 クラウド・アプリケーションズ・ディベロップメント)の話を取り上げる。

同氏によると、Oracleは今回のイベントで「AI changes everything」(AIで全てが変わる)とのメッセージを発信し、「Oracleがその最先端を走るとの気概を示した」とのこと。同社がAIに向けて全面的に舵を切ったことを強調した形だ。

以下、同氏が説明に使った6つの図を紹介する。これらはいずれも今回のイベントで提示されたものだ。

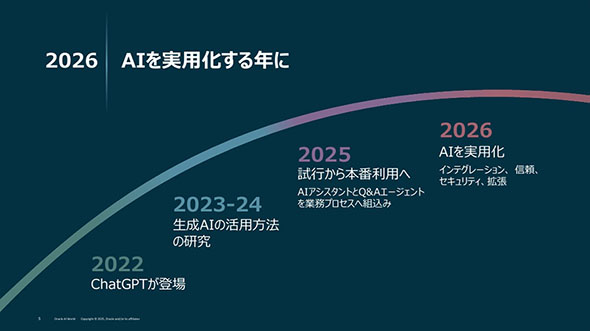

図1は、企業の業務へのAI利用の進展について描かれている。

この図のポイントについて善浪氏は、「2025年はAIエージェントが注目されたが、実際には試行から本番利用に一部が移行した段階だ。2026年はそこから一気に本格的な利用へ進み、指数関数的に業務プロセスそのものでAIを活用するという世界観が広がることになるだろう」と説明した。

さらに、「Oracle AI World」に訪れた日本の顧客企業からは、「これからはAIエージェントを活用したプロジェクトの進め方を考えていかないといけない」「業務プロセスやITの実装の仕方が大きく変わりそうだ」との声が聞かれたという。

図2は、Oracleの業務アプリケーション開発における理念を記したものだ。「お客さまが必要とするものを全て提供する」「価値のあるイノベーションを提供する」「お客さまの成功にコミットする」の3つだ。

図3は、エンタープライズAIを支える4つの重要な要素を記したものだ。

- 連携されたシステム: 「今後はAIと会話しながら、業務をまたいでいろいろな問い合わせをし、意思決定を行って業務を実行するようになる。AIエージェント同士が業務をまたいで連携することが大事なポイントになる」(善浪氏)

- コアインフラストラクチャ: 「これからは全ての業務アプリケーションがミッションクリティカルになる。なぜならば、AIエージェントが24時間働き続けるからだ。そのためには止まらない仕組みにしなければならない。従って、さらに強靭なインフラが求められるようになる」(同)

- 透明性と信頼性: 「要は、人間側がAIエージェントを信頼できるかという話だ」(同)

- 保護とガバナンス: 「ここは長年にわたって企業の重要なデータを取り扱ってきた当社として非常に重視している」(同)

「これからはAIがアプリケーションになっていく」

図4は、図3で示されたエンタープライズAIを支える4つの重要な要素に対し、Oracleのクラウドアプリケーション製品の優位性を記したものだ。「完全なスイート製品群」「全てのレイヤーにAIを組み込んでいる」「最適なデータモデル」「先進的なAI基盤」「サブスクリプション費用内で継続的なイノベーションを提供」といった点を挙げている。

善浪氏はその中でも最も強みとなる点について、「長年培ってきたデータモデルと主要なAIモデルを兼ね備えた当社ならではのクラウド基盤上で利用できることだ」と説明した。

また、サブスクリプション費用内で継続的なイノベーションを提供する理由について、「これからはAIがアプリケーションになっていくからだ。AIをオプション扱いで提供するところもあるが、そんな時代ではなくなっていく」との見方を示した。この見方は非常に重要な示唆である。

図5は、企業向けAIはなぜ組み込み型がよいのかについて記したものだ。図4で示したように、Oracleは企業の業務へのAI利用について、基本的に業務に組み込んでいく形をとっている。図5で言えば、右側に記されたAIツールを左側に記された特徴を持つ同社の業務アプリケーションと組み合わせていく格好だ。

善浪氏によると、Oracleの業務アプリケーションで利用できる生成AIとAIエージェントは「現時点で400を超えている」とのこと。その内容については発表資料をご覧いただきたい。

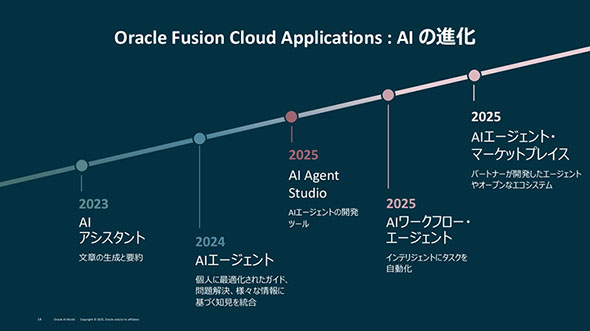

図6は、Oracleの業務アプリケーションにおけるAIの進化を記したものだ。

この図に記された直近の動きで注目されるのは、2025年3月に発表したAIエージェント開発ツール「AI Agent Studio」を外部にも公開し、オープンなエコシステムとして「AIエージェント・マーケットプレイス」を広げていくことと、タスクを自動化する「AIワークフロー・エージェント」の提供を始めたことだ。

ただ、今回の説明会において筆者が最も注目したのは、エージェンティックAIという言葉が全く出てこなかったことだ。むしろ、避けているようにも感じた。特に図1と図6における2026年以降の取り組みにはエージェンティックAIが記されていて当然のようにも思えるが、この言葉の表記がないのはなぜか。

そこで、説明会の質疑応答で上記の指摘をした上で、「企業の業務へのAI利用は、これからどのように進むのか」を前提として「特に注目度が高まっているエージェンティックAIにおいてもOracleはプラットフォームを目指すのか」と聞いてみた。すると、善浪氏は次のように答えた。

「その点については米国本社の開発責任者にも確認したが、現時点では当社の業務アプリケーションのプラットフォームとして、他のベンダーのAIエージェントとは標準プロトコルによって連携できるようにはするが、その全体をラッピングするような仕組みにすることは考えていない。また、私の見方としては、企業がエージェンティックAIを実現する上では、AIエージェント同士の連携や管理にとどまらず、データモデルやインフラをどう整備するのかを考える必要がある。従って、ベンダー側もエージェンティックAIのプラットフォームを提供するためには、そうしたトータルのソリューションを提供することが求められるのではないか」

同氏の回答を聞いていて、OracleはやはりエージェンティックAIという言葉を現時点で避け、情勢を見ながら慎重に対処しようとしているのだと感じた。それとともに、図2の開発の理念の一つに「必要なものを全て提供」とあるように、これを機会に業務アプリケーションのシェア拡大を図っていくという姿勢なのだろう。

とはいえ、エージェンティックAIに向けたプラットフォーム同士が連携できるようになるだけでは、そのトータルマネジメントを望む企業のニーズには対応できない可能性が高い。さらに善浪氏が言うように、データモデルやインフラの整備も考え合わせれば、実現に向けてはまだまだ高いハードルがありそうだ。

考えてみれば、Oracleは今やそのトータルソリューションを提供できる数少ないベンダーだ。今後、どう動くのか。まずは同社がエージェンティックAIという言葉をいつ使い始めるかに注目したい。

著者紹介:ジャーナリスト 松岡 功

フリージャーナリストとして「ビジネス」「マネジメント」「IT/デジタル」の3分野をテーマに、複数のメディアで多様な見方を提供する記事を執筆している。電波新聞社、日刊工業新聞社などで記者およびITビジネス系月刊誌編集長を歴任後、フリーに。主な著書に『サン・マイクロシステムズの戦略』(日刊工業新聞社、共著)、『新企業集団・NECグループ』(日本実業出版社)、『NTTドコモ リアルタイム・マネジメントへの挑戦』(日刊工業新聞社、共著)など。1957年8月生まれ、大阪府出身。

関連記事

- 「Weekly Memo」記事一覧

AIは人を評価できるのか? Oracleの最新動向から人事管理とAIの相性を探る

AIは人を評価できるのか? Oracleの最新動向から人事管理とAIの相性を探る

業務アプリケーションの中でも「人を評価する」人事管理とAIの相性はどうなのか。そもそもAIを人の評価に使っていいのか。Oracleの最新動向から探る。 ラリー・エリソン氏と新CEOが示す、OracleのAI戦略 企業のプライベートデータ活用で社会課題解決を目指す

ラリー・エリソン氏と新CEOが示す、OracleのAI戦略 企業のプライベートデータ活用で社会課題解決を目指す

「産業革命に匹敵する」。米OracleはAIによる変革をそう位置づけ、イベント名を刷新した。データベースの強みを生かし、AIで何を目指すのか。語られたのは、医療から気候変動まで、人類が直面する困難な問題への解決策だった。 MicrosoftとOpenAI、「2032年まで」の新契約 これまでの経緯とユーザーへの影響

MicrosoftとOpenAI、「2032年まで」の新契約 これまでの経緯とユーザーへの影響

MicrosoftとOpenAIが、関係を再定義する最終契約を締結。一時は緊張関係も報じられた両社の提携は、企業のAI活用に何をもたらすのか。今後の製品開発やユーザーに与える影響を探る。 MicrosoftとOracle、GoogleがAWSとMicrosoft――濃淡が出てきたマルチクラウド連携関係、その行方を読み解く

MicrosoftとOracle、GoogleがAWSとMicrosoft――濃淡が出てきたマルチクラウド連携関係、その行方を読み解く

クラウド基盤サービスのマルチ利用を巡って変化が出てきた。MicrosoftとOracleが連携強化するとともに、GoogleがAWSとMicrosoftの両社との連携に注力し始めた。濃淡が出てきたマルチクラウドの関係性の行方やいかに――。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意

- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御

- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散

- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい